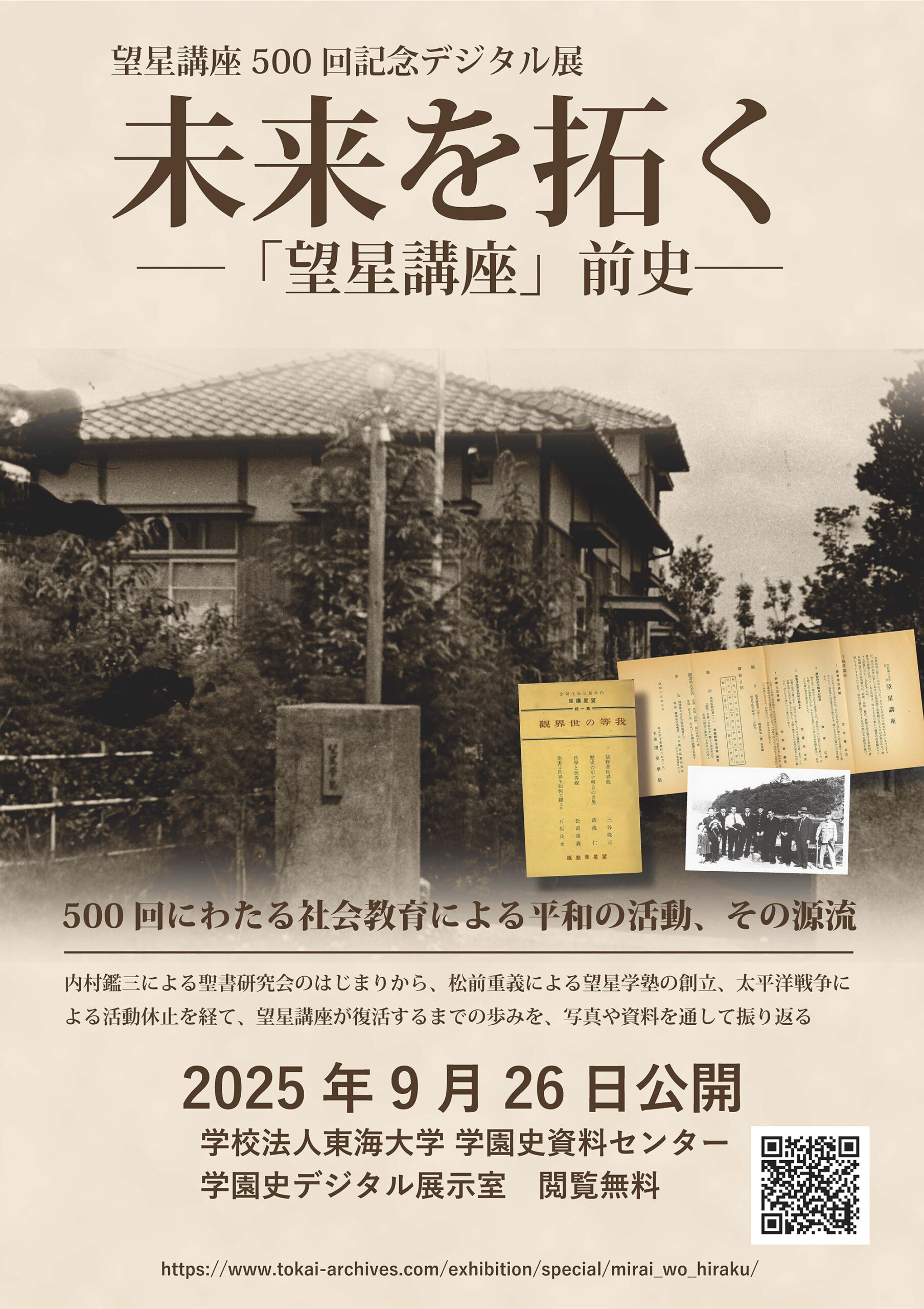

学園史デジタル展示室サイト復旧のお知らせ

2023年2月下旬より3月1日にかけて、当サイト「学園史デジ…

創立者の野球殿堂入り記念企画展「松前重義・世界平和へのプレイボール」延期のお知らせ

『東海大学新聞』第1112号(2022年3月1日発行)の10…

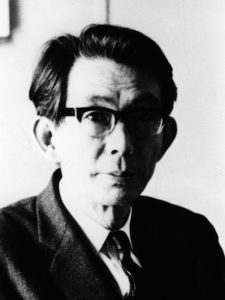

| 生没年 | 1901(明治34)年5月9日 ~ 1983(昭和58)年11月2日 |

| 出身地 | 東京府東京市本郷区(現・東京都文京区) |

| 来 歴 | インド・ペルシャ学者。文学博士。関東公方系足利氏で旧喜連川藩主足利子爵家当主。夫人は学園創立時理事であった有馬頼寧息女。京都帝国大学講師・助教授を経て、京都大学教授、文学部長を務めた。京都大学在職中、財団法人東海大学理事就任。京都大学定年退官後、東海大学文学部長、学長を歴任。日本オリエント学会長も務めた。 |

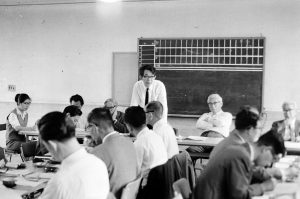

1967年度東海大学入学式。右が足利惇氏、中央が松前重義

スウェーデン国クリスティーナ王女湘南キャンパス来学(1971年5月16日)。前列左から1人目が足利惇氏、右から1人目が松前重義

伊勢原キャンパス事務所開き(1974年9月)。前列奥から足利惇氏、松前重義、牧野不二雄

| 年 | 事 項 |

| 1901(明治34)年 | 東京府東京市本郷区(現・東京都文京区)で生誕 |

| 1919(大正9)年 | 東京府立第一中学校卒業 |

| 1922(大正11)年 | 同志社大学予科入学 |

| 1927(昭和2)年 | 同志社大学文学部英文学科卒業 |

| 1929(昭和4)年 | 京都帝国大学文学部講師(嘱託) |

| 1932(昭和7)年 | フランス、ドイツ、ペルシアに文部省在外研究生として在外(~1934年) |

| 1935(昭和10)年 | 京都帝国大学に帰学 |

| 1942(昭和17)年 | 京都帝国大学文学部助教授に就任 |

| 1946(昭和21)年 | 東海大学予科長に就任(兼務) |

| 1948(昭和23)年 | 財団法人東海大学理事に就任 |

| 1950(昭和25)年 | 京都大学文学部教授に就任 |

| 1962(昭和37)年 | 京都大学文学部長に就任(~1964年) |

| 1963(昭和38)年 | 京都大学総長事務代理に就任(~1964年) |

| 1965(昭和40)年 | 京都大学を退官、京都大学名誉教授号を授与。東海大学文学部長に就任(~1970年) |

| 1967(昭和42)年 | 東海大学学長(~1975年)・同学体育学部長(~1968年)に就任 |

| 1970(昭和45)年 | 東海大学付属図書館長に就任(~1975年) |

| 1972(昭和47)年 | 東海大学文明研究所長に就任(~1978年) |

| 1975(昭和50)年 | 東海大学大学院運営委員長に就任 |

| 1981(昭和56)年 | 東海大学名誉教授号を授与 |

| 1983(昭和58)年 | 逝去 |

学校法人東海大学学園史資料センター学園史デジタル展示室

企画展「創立者松前重義と建学の同志たち」を参照

| 生没年 | 1894(明治27)年 4月19日 ~ 1966(昭和41)年 6月13日 |

| 出身地 | 岐阜県羽島郡上中島村(現・羽島市) |

| 来 歴 | 建築家。技術官僚。東京帝国大学在学時に同級生らと、新たな建築様式の創造をめざし「分離派建築会」を結成。大学卒業後、逓信省営繕課に入り、多くの電信局・電話局・病院(逓信建築)を設計。関東大震災後は復興院橋梁課から嘱託を受け、震災復興橋梁(永代橋・聖橋など)のデザインも担当。京都タワービルや日本武道館の設計者として著名。 |

代々木校舎(現・渋谷キャンパス)1号館落成式で挨拶(1955年11月)

首都大学野球リーグで初優勝(1964年11月20日)

湘南キャンパス1号館建設現場に視察に来た松前重義と山田守(1963年)

| 年 | 事 項 |

| 1894(明治27)年 | 岐阜県羽島郡上中島村(現・羽島市) に誕生 |

| 1907(明治40)年 | 岐阜県立大垣中学校入学 |

| 1912(大正元)年 | 岐阜県立大垣中学校 卒業 |

| 1913(大正2)年 | 第四高等学校第二部甲類入学 |

| 1917(大正6)年 | 第四高等学校卒業、東京帝国大学工科大学建築学科入学 |

| 1920(大正9)年 | 分離派建築会結成、東京帝国大学工科大学建築学科卒業。逓信省入省、営繕技師に任命 |

| 1928(昭和3)年 | 復興院橋梁課から嘱託、震災復興橋梁(永代橋・聖橋など)の設計に従事 |

| 1940(昭和15)年 | 逓信省経理局営繕課長に就任 |

| 1945(昭和20)年 | 逓信省を退官 |

| 1949(昭和24)年 | 山田建築事務所を開設 |

| 1951(昭和26)年 | 学校法人東海大学理事・東海大学工学部建設工学科主任教授に就任 |

| 1964(昭和39)年 | 設計した日本武道館、京都タワービル竣工 |

| 1966(昭和41)年 | 東海大学湘南校舎建設中に逝去 |

閉じる

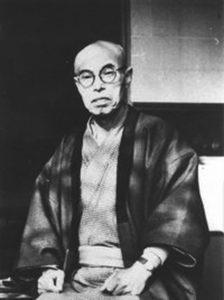

| 生没年 | 1887(明治20)年7月20日 ~ 1976(昭和51)年10月9日 |

| 出身地 | 宮城県仙台区(現・仙台市) |

| 来 歴 | 官僚、実業家。工学博士。逓信省工務局長、日本電気社長、日本電信電話公社初代総裁、財団法人東海大学総長、東海大学初代学長、学校法人東海大学理事、電気学会会長などを歴任。その他、各社の取締役や相談役、各団体の理事・顧問・監査役などを務めた。藍綬褒章、勲一等瑞宝章受章(現・瑞宝大綬章)。 |

技術者運動講演会で挨拶をする梶井剛(1937年)

航空科学専門学校第1回入学式で記念撮影(1943年4月8日)。前列左から2人目が梶井剛、右から2人目が松前重義

中央で杖を持つのが梶井剛、前列左から1人目が松前重義

| 年 | 事 項 |

| 1887(明治20)年 | 宮城県仙台区(現・仙台市)で誕生 |

| 1905(明治38)年 | 第一高等学校理工科入学 |

| 1908(明治41)年 | 東京帝国大学工科大学土木学科入学 |

| 1909(明治42)年 | 東京帝国大学工科大学電気工学科に移る |

| 1912(明治45)年 | 東京帝国大学工科大学電気工学科卒業、逓信省に入省 |

| 1923(大正12)年 | イギリス・アメリカ・ドイツに電気事業研究調査のため在留(~1924年) |

| 1926(大正15)年 | 早稲田大学理工学部通信工学科講師を兼務(~1936年) |

| 1932(昭和7)年 | 逓信省工務局電話課長に就任 |

| 1933(昭和8)年 | 東京帝国大学工学部電気工学科講師を兼務(~1937年)、逓信省工務局電信課長に就任 |

| 1934(昭和9)年 | 逓信省工務局長に就任 |

| 1936(昭和11)年 | 東京工業大学講師を兼務(~1937年) |

| 1938(昭和13)年 | 社団法人電気通信学会長に就任(~1939年)、逓信省を退職、東京帝国大学より工学博士号授与 |

| 1939(昭和14)年 | 社団法人電気学会長に就任(~1940年) |

| 1942(昭和17)年 | 財団法人国防理工学園理事に就任 |

| 1943(昭和18)年 | 日本電気株式会社取締役社長に就任(~1946年) |

| 1946(昭和21)年 | 財団法人東海大学総長・東海大学長・東海科学専門学校長に就任(~1947年)、 社団法人電気通信協会長に就任(~1952年) |

| 1947(昭和22)年 | 公職追放令に該当 |

| 1951(昭和26)年 | 公職追放令該当指定を解除、日本電気株式会社取締役会長に就任(~1952年) |

| 1952(昭和27)年 | 学校法人東海大学理事に就任、日本電信電話公社総裁に就任(~1958年) |

| 1960(昭和35)年 | 日本国有鉄道電子技術調査委員会委員長に就任 |

| 1976(昭和51)年 | 逝去 |

閉じる

| 生没年 | 1900(明治33)年9月21日 ~ 1989(平成元)年7月1日 |

| 出身地 | 群馬県前橋市 |

| 来 歴 | 科学者、教育者、官僚。日本で最初に酸化物陰極を研究し多量生産方法を1928年に完成させた。東京電気株式会社(現在の株式会社東芝)電子工業研究所長、同社理事、電子技術審議会会長、NHK経営委員会長、日本科学技術情報センター長、エレクトロニクス協議会長などを歴任。東京女子大学理事長にも就任している。 |

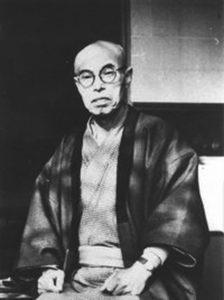

母方の伯母が内村鑑三の先妻であり、旧制第一高等学校で先輩の内村子息祐之が聖書研究会の講演に誘ったことをきっかけに聖書研究会に参加していました。この時には松前とは面識はありませんでしたが、内村死後の1933(昭和8)年頃に『内村鑑三全集』の「月報」に短文が掲載されたことから、松前から連絡があったと濱田は述べています。この時すでに濱田は真空管の研究者として知られる存在で、無装荷ケーブル通信方式を研究していた松前とは内村鑑三門下として、また電気工学者としての共通点からたちまち共鳴したのです。濱田は「われわれの出会いは、聖書とエレクトロニクスにあった」と述懐しています。その後、松前と濱田は、互いの家を行き来し、夜を徹して話し合うようになりました。

公職・教職追放中の松前が教育にたずさわることができず学園が困難を極めた時期、1948(昭和23)年11月25日に財団法人東海大学理事長に就任し、翌年4月1日に旧制東海大学学長に就任しました。

このときの学園は、大学運営方針に不満や生活苦と将来への危惧感も加わり多くの教員が学園を去り、学生たちも学制の変更や学園の混迷ぶりに将来への不安を感じ東海大学を去って行く学生が多くいた末期的状況でした。そのなか残った教職員や学生の努力で、遅れていた新制東海大学の設立認可申請が1949(昭和24)年9月10日に行われました。濱田は学園理事であった篠原登や第二予科長の牧野不二雄らと共に学園の存続を図り、大学を蘇生させた功績は大きなものでした。

1950(昭和25)年2月20日に新制東海大学の設立認可がおり、同年4月1日に文学部と工学部を有する新制東海大学が正式に発足。翌1951年には理事長濱田成徳名で財団法人東海大学から学校法人東海大学への組織変更の認可が下り、本学が現在ある形に成立させましたが、学園の経営状況はますます困窮を深めていきました。

1951(昭和26)年10月5日に松前が教職追放解除となり、翌1952年1月15日に役割を果たした濱田は職を辞し、松前が学園理事長に就任したのです。この時の濱田との友情に泣いた松前は詩歌「友情の歌」を作り、これは現在学園歌となっています。

職を辞した濱田は郵政省電波管理局長に就任し、松前は教育の機会均等を目指したFM 実験局(のちのFM東海、現・エフエム東京)の開設する際、濱田から多大な助力を得て免許認可されました。その後、濱田は学園理事として1989(平成元)年7月1日に逝去するまで学園発展に尽力したのです。

学校法人東海大学理事会。左から1人目が濱田成徳、一人おいて松前達郎、松前重義、牧野不二雄

財団法人松前国際友好財団発足披露祝賀会(1980年4月1日)で乾杯の音頭をとる濱田成徳

東海大学建学40周年記念式典(1982年11月)。前列左から1人目が松前重義、5人目が濱田成徳

| 年 | 事 項 |

| 1900(明治33)年 | 群馬県前橋市で誕生 |

| 1918(大正7)年 | 茨城県立水戸中学校卒業、第一高等学校入学 |

| 1921(大正10)年 | 第一高等学校入卒業、東京帝国大学工学部入学 |

| 1925(大正14)年 | 東京帝国大学工学部電気工学科卒業 |

| 1927(昭和 2)年 | 東京電気株式会社(現在の株式会社東芝)に入社 |

| 1942(昭和17)年 | 東京電気株式会社(現在の株式会社東芝)電子工業研究所長に就任 |

| 1946(昭和21)年 | 電気通信技術振興委員会会長に就任 |

| 1948(昭和23)年 | 財団法人東海大学理事長、東海大学学長、電気通信学会会長に就任 |

| 1949(昭和24)年 | 東北大学電気通信研究所教授、日本学術会議会員に就任 |

| 1952(昭和27)年 | 学校法人東海大学理事長、東海大学学長を辞職 |

| 1955(昭和30)年 | 郵政省電波管理局長に就任(~1959年) |

| 1956(昭和31)年 | テレビジョン学会会長に就任 |

| 1959(昭和34)年 | 日本放送協会経営委員(~1967年)、日本原子力研究所技術相談役(~1965年)に就任 |

| 1964(昭和39)年 | エレクトロニクス協議会会長に就任 |

| 1965(昭和40)年 | 電子技術審議会会長(~1970年)、日本科学技術情報センター理事長に就任 |

| 1967(昭和42)年 | 東京女子大学理事長に就任 |

| 1968(昭和43)年 | NHK放送技術審議会委員、日本情報処理センター理事、地域開発研究所理事に就任 |

| 1969(昭和44)年 | 電波技術審議会会長に就任(~1975年) |

| 1971(昭和46)年 | 医療技術研究開発財団理事長に就任 |

| 1989(平成元)年 | 逝去 |

閉じる

| 生没年 | 1894(明治27)年10月20日 ~ 1965(昭和40)年3月8日 |

| 出身地 | 北海道 |

| 来 歴 | 逓信技師、教育者。英世学園理事。東京府立第四中学校卒業後、応召し近衛歩兵第一連隊配属。除隊後、逓信技手に従事。その後、逓信技師に任じられ、1945(昭和20)年に高等官四等に叙任されるも退官。戦後復興に際し松前構想に感銘かつ共感し、英世学園設立運営に尽力。 |

大久保眞太郎碑建立 (1966年多磨霊園において)

| 年 | 事 項 |

| 1894(明治27)年 | 北海道にて誕生 |

| 1914(大正3)年 | 東京府立第四中学校卒業後、応召し近衛歩兵第一連隊配属、陸軍看護学校入学 |

| 1916(大正5)年 | 除隊後、逓信省逓信官吏訓練所技術科入校 |

| 1919(大正8)年 | 逓信省逓信官吏訓練所技術科 卒業、逓信技手に任命 |

| 1925(大正14)年 | 逓信省工務局勤務 |

| 1929(昭和4)年 | 松前重義と知り合い聖書研究・教育研究など開始 |

| 1935(昭和10)年 | 望星学塾の運営に従事 |

| 1938(昭和13)年 | 逓信技師に任命 |

| 1945(昭和20)年 | 逓信省を依願退職、英世学園設立準備事務所に勤務 |

| 1946(昭和21)年 | 財団法人英世学園理事に就任、福島県において日本国民学舎(英世学園が設置)の設立準備・開校・運営に従事 |

| 1950(昭和25)年 | 英世学園本部(東京・丸ビル)に勤務 |

| 1952(昭和27)年 | 脳溢血で倒れる |

| 1965(昭和40)年 | 逝去。翌年、多磨霊園の墓所にて記念碑建立除幕 |

閉じる

| 生没年 | 1904 (明治37) 年11月27日 ~ 1984(昭和59)年10月16日 |

| 出身地 | 山梨県北巨摩郡明野村(現・北杜市) |

| 来 歴 | 逓信官僚、科学者。初代科学技術事務次官。逓信官僚として松前の4年後輩で常に松前を支えた。松前とともに画期的な「無装荷ケーブル通信方式」を発明。衆議院議員でもあった松前らの運動よって設置された科学技術庁の次長(のちの事務次官に相当)、初代事務次官を務めた。また、上皇明仁陛下が皇太子のころ、科学技術についてご進講していた。英世学園理事のほか、学園においては常務理事・副理事長、東海大学工学部長・事務局長・大学院運営委員長や学長などを歴任。 |

篠原は、1929(昭和4)年東京帝国大学工学部電気工学科を卒業し、逓信省工務局電話課に入省しました。翌1930(昭和5)年に松前の発表した無装荷ケーブル通信方式に共鳴して、研究に参加したことが出会いとなっています。さらに、幼少からクリスチャンでもあった篠原は、松前の聖書研究会、望星学塾創立にも参加して、松前の片腕として、その中心的な役割を果たしました。松前が東條内閣を批判して、二等兵として招集された時も招集解除に向けた運動を行い、戦後、衆議院議員であった松前を中心とした運動により設置された科学技術庁では、初代科学技術事務次官を務めるなど、公私にわたり常に松前を支えました。

本学の源流で、1936(昭和11)年に開塾した望星学塾においては塾監でした。1942(昭和17)年に松前らが発起人となり学園を創立するときにも参加・協力しています。1943(昭和18)年1月には、松前らとともに学校建設予定地の視察にも同行するなど、松前の刎頸の同志として陰ながら学園創立・運営に尽力しました。松前が公職・教職追放中の1950(昭和25)年に学園理事に就任し、濱田成徳を支えて解散の危機にあった学園を存続させています。1954(昭和29)年 には、東京移転計画が進む中、工学部長に就任しました。

衆議院議員でもあった松前たちの運動よって設置された科学技術庁が設立されると次長(のちの事務次官に相当)、初代事務次官を務めるため一時学園の運営から離れましたが、 1961(昭和36)年 に工学部教授として学園に復帰します。 湘南キャンパスを開設し発展する大学を1965(昭和40)年に事務局長として、 1967(昭和42)年 には拡大する学園の副理事長として、松前の学園・大学運営を支えました。 1971(昭和46)年 には大学院運営委員長、 1975(昭和50)年 には学長に就任し、これら要職を歴任した多大な貢献により 1980(昭和55)年 に名誉教授の称号が贈られました。

学校建設予定地を視察(1943年1月)。前列左から2番目が松前、1人おいて篠原登

代々木校舎(現・渋谷キャンパス)1号館落成式のあとで記念撮影(1955年11月)。右から2人目が山田守理事、牧野不二雄副学長、松前重義学長、1人おいて篠原登理事

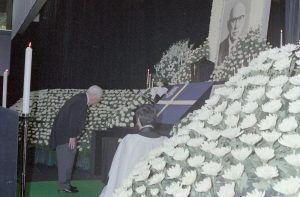

篠原登の学園葬(1984年10月26日)

| 年 | 事 項 |

| 1904(明治37)年 | 静岡県静岡市で生誕 |

| 1925(大正14)年 | 水戸高等学校を卒業、東京帝国大学工学部入学 |

| 1929(昭和4)年 | 東京帝国大学工学部 電気工学科卒業、逓信省入省 |

| 1940(昭和15)年 | 浜松高等工業学校教授、逓信省工務局調査課長、東京工業大学講師に就任 |

| 1943(昭和18)年 | 通信院工務局調査課長に就任 |

| 1944(昭和19)年 | 東京帝国大学第二工学部講師に就任 |

| 1945(昭和20)年 | 通信院工務局長(~1949年)、逓信院電気通信技術者資格検定委員長に就任 |

| 1946(昭和21)年 | 逓信省特別復興本部長、逓信省回線統制本部長に就任 |

| 1947(昭和22)年 | 逓信省電気通信施設事務所長、同省超短波施設建設部本部長に就任 |

| 1948(昭和23)年 | 逓信省東新聞超短波建設部長に就任 |

| 1950(昭和25)年 | 電気通信大学教授(~1952年)、学校法人東海大学理事に就任 |

| 1952(昭和27)年 | 電気通信協会専務理事に就任(~1956年) |

| 1954(昭和29)年 | 東海大学工学部長に就任(~1956年) |

| 1956(昭和31)年 | 科学技術庁次長に就任 |

| 1957(昭和32)年 | 科学技術庁事務次官に就任(~1961年) |

| 1961(昭和36)年 | 東海大学電気工学科教授に就任 |

| 1963(昭和38)年 | 東海大学大学院工学研究科教授に就任 |

| 1965(昭和40)年 | 東海大学事務局長に就任 |

| 1967(昭和42)年 | 学校法人東海大学副理事長に就任 |

| 1969(昭和44)年 | 東海大学大学院工学研究科委員長に就任 |

| 1971(昭和46)年 | 東海大学大学院運営委員長に就任 |

| 1975(昭和50)年 | 東海大学学長に就任(~1978年) |

| 1980(昭和55)年 | 東海大学名誉教授号を授与 |

| 1984(昭和59)年 | 東海大学医学部付属病院にて逝去 |

閉じる

| 生没年 | 1861年3月23日(万延2年2月13日)~ 1930(昭和5)年3月28日 |

| 出身地 | 武蔵国江戸小石川(現 東京都文京区小石川) |

| 来 歴 | 日本のキリスト教思想家・文学者・伝道者・聖書学者。福音主義信仰と時事社会批判に基づく日本独自のいわゆる無教会主義を唱えた。 高崎藩士・内村宜之の長男として、江戸小石川に生まれる。1874年、東京外国語学校(のち東京大学予備門)に入学。1877年、第2期生として札幌農学校に入学。東京外国語学校から札幌農学校にかけて新渡戸稲造、宮部金吾と同級。彼らと共に、キリスト教に改宗し、受洗を受ける。卒業後、開拓使御用係(のち札幌県御用係)、農商務省農務局水産課に勤めるが、1884年、役所を辞職し、米国に私費留学。1886年、アマスト大学にてJ・H・シーリー学長の感化により回心を体験し、福音主義信仰とそれから導き出される思想に基づいて行動をとるようになる。 帰国後、第一高等中学校在職中の1891年、教育勅語奉読式で「不敬事件」を起こし、職を辞す。この頃から旺盛な執筆活動を開始。1897年、新聞『万朝報』に入社。社会評論家としても世間で名が知られるようになり、足尾鉱毒事件では鉱毒反対運動にかかわるなど、社会運動家 としても活躍。日露戦争を機に「非戦論」を展開し、『万朝報』を退社。聖書に対する内在的な関心を深めていく。1898年『東京独立雑誌』を、1900年から『聖書之研究』を 創刊。翌年には『無教会』を創刊し、無教会主義を創唱。生涯、平信徒として聖書の研究と執筆活動を続けた。1918年からは、キリスト再臨信仰に基づく再臨運動を開始。1930年3月28日、死去。享年69歳。 |

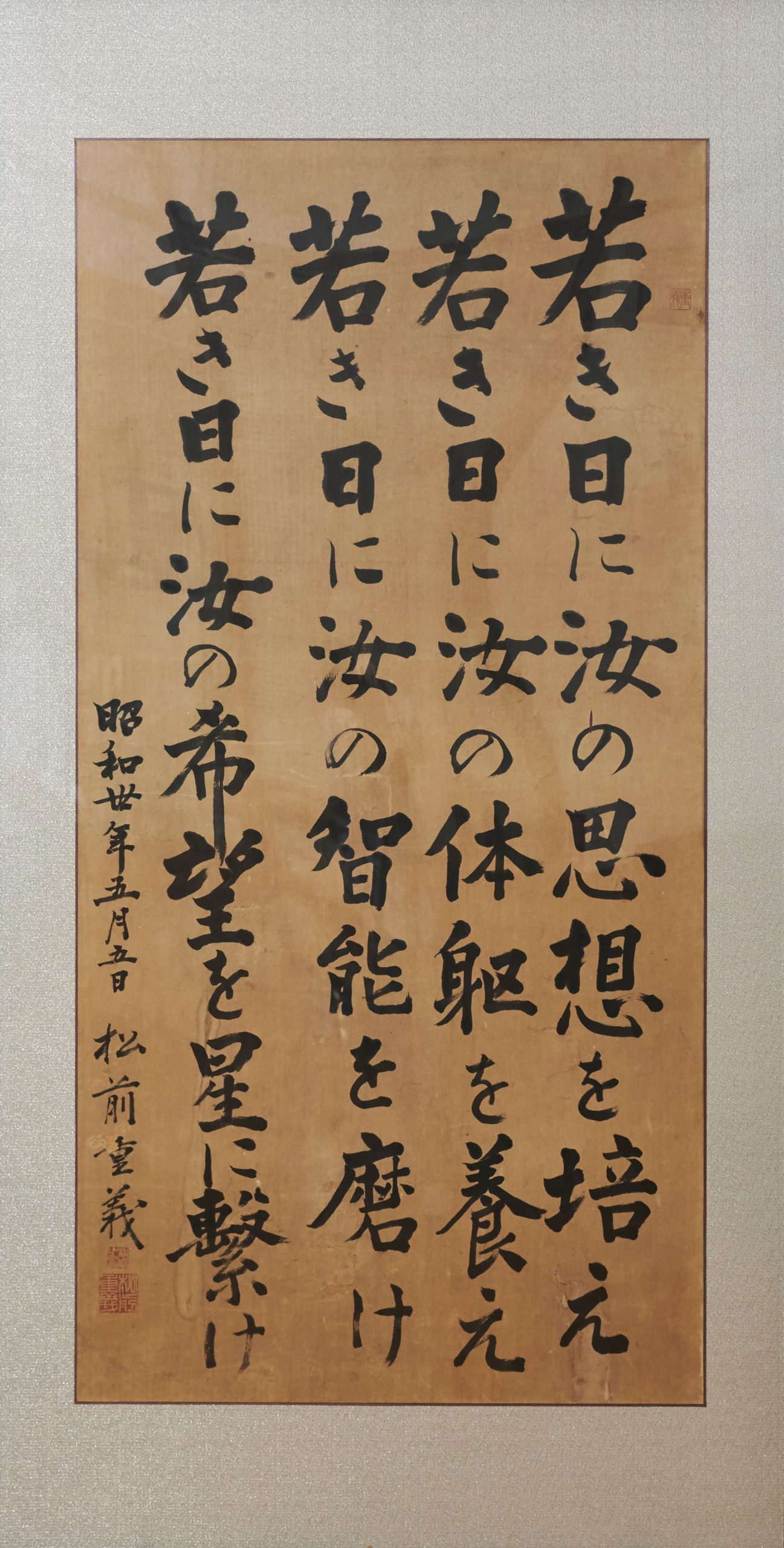

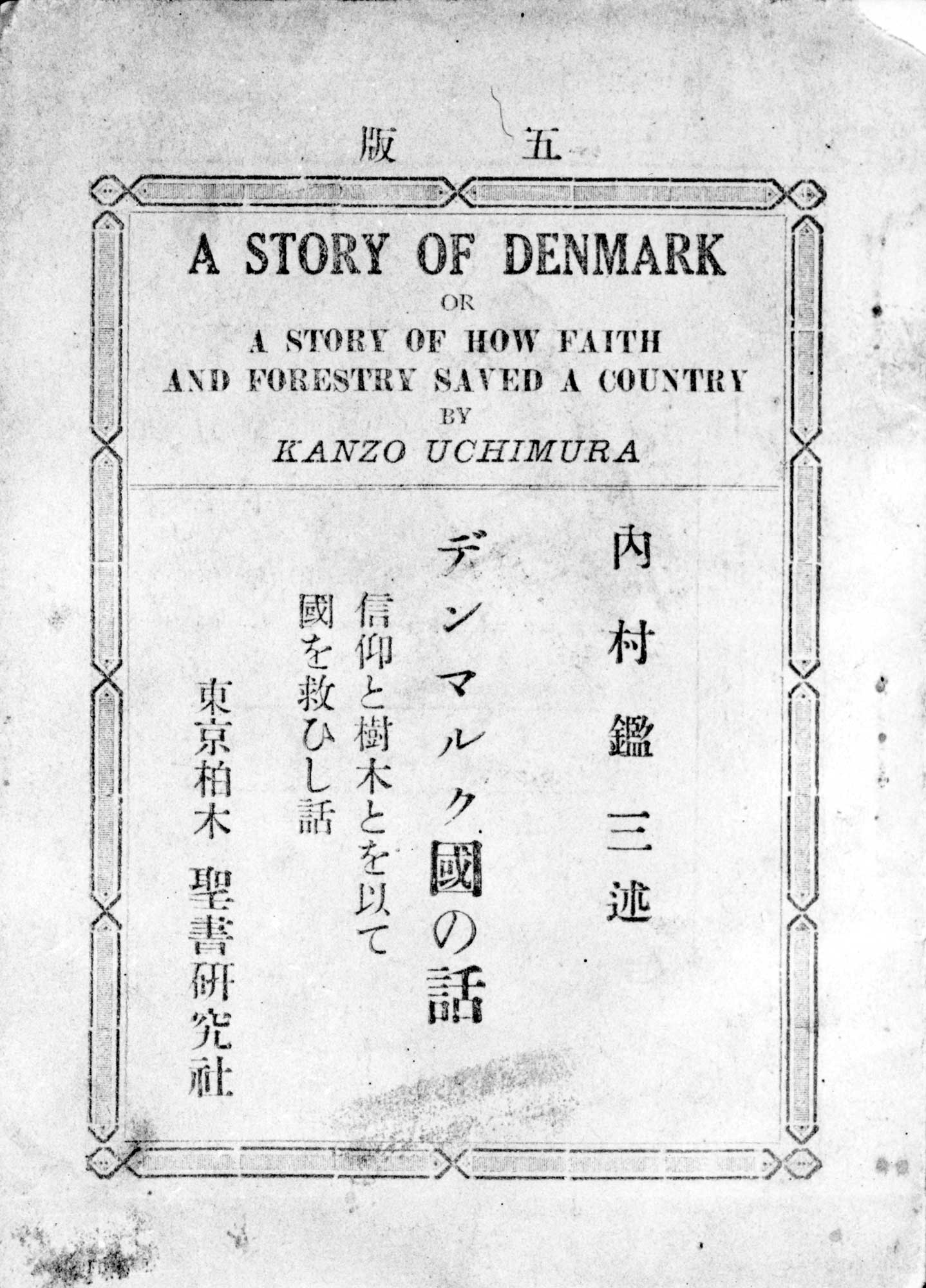

逓信省に就職した松前重義は、「人生いかに生きるべきか」について思い悩み、内村鑑三が主宰する聖書研究会や講演会に通いました。直弟子ではありませんでしたが、松前は内村に対して、いくつかの点で親近感を持ったと語っています。内村の高崎藩士を出自とする武士道的倫理、農商務省水産課での『日本魚類目録』編纂の業績、厳格主義・反骨精神は、松前が持っていた熊本の士風の中で柔道に取り組む姿勢、技官として逓信省に勤務し、持ち前の一度決めたら梃子でも動かない精神と強い正義感に一脈通じるものがあったのです(『東海大学七十五年史 通史篇』)。

聖書研究会で松前は、内村の思想と人類の救済を説く情熱的な訴えに深く感銘しました。そのなかで松前は、プロシアとの戦争に敗れ、疲弊した国を教育によって再興させた近代デンマークの歩みを知ります。とくに、その精神的支柱となったN.F.S.グルントヴィが提唱する国民高等学校の姿を知り、そこに教育の理想の姿を見出し、松前は教育へと目覚め、決意し、志を立てることになるのです。国民高等学校の教育は、教師と学生が生活を共にし、自由に社会を論じ、哲学を語り合う活気に満ちた学校で「生きた言葉による学校」「民衆のための大学」といわれました。そこで1934年に松前は、その教育事情を視察するため、デンマークを訪問しています。学校とは「歴史観、人生観、使命感を把握せしめ、以て個々の完成に努力することにある」べきだということを実感し、この教育こそが豊かな酪農王国デンマークを築く原動力になっていることを目の当たりにしたのです。この体験を通して松前は教育による「国づくり」「国際平和」を理想に、望星学塾、英世学園、本学園の創設へとつなげていくのです。

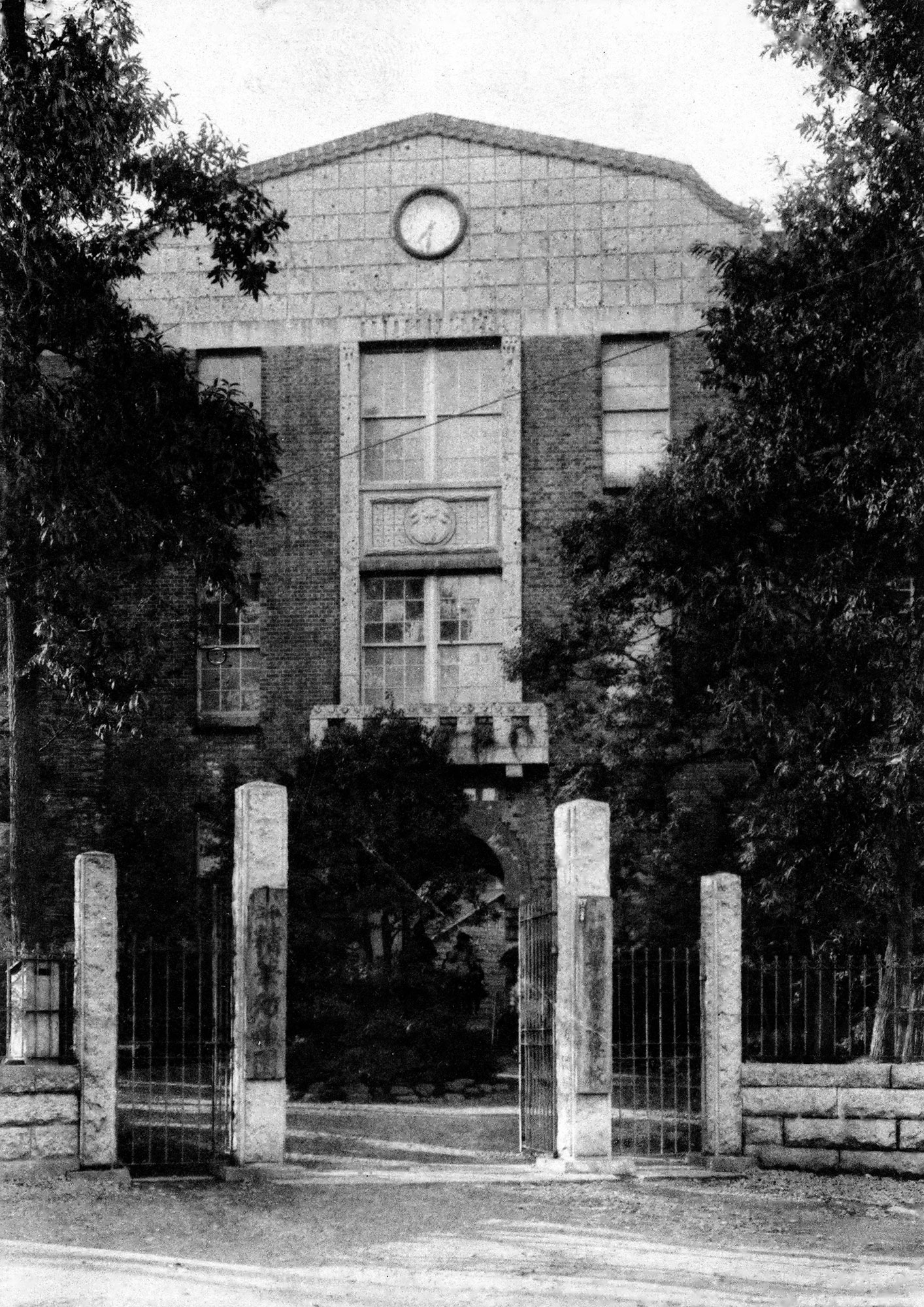

東海大学付属市原望洋高等学校の前身は、1889 年に開校した女子独立学校です。女子独立学校は、女性にキリスト教信仰による知識と技芸を身につけさせることを目的にした学校で、初代校長には加藤俊子が就任しました。翌1890 年に東京府南豊島郡淀橋町角筈(現・東京都新宿区)に新校舎を建設し、女子独立の教育を目指しました。

1899年に加藤俊子が逝去すると、俊子の長男勝弥と親交があり『東京独立雑誌』を主宰していた内村鑑三が第2代校長に就任します。内村は、住居を校内に移し意欲的に女子教育に取り組み、聖書講読の「夏期講談会」を開催しました。しかし翌年には、『東京独立雑誌』をめぐる社員の対立が女子独立学校にも波及して、学校内にも内村派と反内村派の紛争が発生し、1900年8月に内村は校長を辞任することになりました。内村はその後も、1907年まで学校敷地内に居住して、同地で聖書講読を続けました。こうした粘り強い努力が、後に聖書研究会へと発展し、若き日の松前重義の思想に影響を与えることになるのです。女子独立学校は、その後、精華高等女学校となり、戦後は精華女子中学校・高等学校(経営母体は精華学園)となります。

しかし1973年に郊外移転をきっかけに生徒が減少し、経営困難な状況に陥ったところ、松前重義が「精華高等女学校の前身である女子独立学校の2代目の校長は内村鑑三先生である。内村先生が点してこられた教育の灯を消してはならない」と語り、精華学園に救いの手を差し伸べました。1975年に校名を東海精華女子中学校・高等学校に改称しました。1977 年には校名を東海大学精華女子中学校・高等学校に改称。その間、校舎や講堂兼体育館を建設して、学校としての施設を整えていき、1986年に男女共学の東海大学付属望洋中学校・高等学校として新たに発足。精華学園は東海大学の傘下に入ることになりましたが、学校法人精華学園はその後も付属浦安高等学校・中学校と付属望洋高等学校を所管し、1993年に発展的に解消しました。2016年、これまで以上に地域に根ざし、地元に愛される学校を目指して東海大学付属市原望洋高等学校に名称変更し、現在に至っています。

閉じる

.jpg)

| 生没年 | 1912(大正元)年12月7日 ~ 2002(平成14)年2月5日 |

| 出身地 | 岩手県二戸郡小鳥谷村(現 一戸町) |

| 来 歴 | 戦後日本を代表する彫刻家の一人。1939年、東京美術学校(後の東京藝術大学)彫刻科を卒業。このとき出会った佐藤忠良と共に戦後の日本彫刻界を牽引する。1967年から東京藝術大学教授を務め、1980年定年退官。1981年多摩美術大学教授に就任し、1983年定年退官。1986年東京藝術大学名誉教授。1987年に脳梗塞で倒れ右半身が不自由になったが、亡くなる直前まで左手で創作を続けた。1999年文化功労者。2002年2月5日、死去。享年89歳。 |

東海大学渋谷校舎(旧代々木校舎)の2号館ができる前年、1957年頃、舟越が友人であった岩動道行を通して、山田守と出会ったのがきっかけのようです。『東海大学新聞』の記事から1957~1958年頃に募集を再開した東海大学工学部建築工学科講師としてデッサンなどを学生に教えていたことがわかります。このつながりで本学より「星を仰ぐ青年の像」の依頼を受けて制作。1966年の山田守の逝去を受け、顕彰彫刻「山田守先生像」を舟越が制作(1967年、湘南校舎3号館前に設置)するまで学園との関係が続きました。

※岩動道行…1913~1987年。大蔵省官僚。舟越の盛岡中学校の同級生で、舟越が無名だった頃に作品やデッサンを多くの人に売り込み、舟越の生活を支えた。

1958年1月の時点で「星を仰ぐ青年の像」は、「星をあおぐ男」という題名や主題は決まっていたものの、具体的な彫刻の造形については構想段階でした。 東海大学渋谷校舎(旧代々木校舎)の2号館の完成に合わせて、同年4月に粘土原型が完成します。その後、石膏原型を鋳造し易いように刃物分断されてから鋳造され、ブロンズ像として本学に納められました。その石膏原型が2008年頃に埼玉県の鋳造工房で、両腕と上半身と下半身の4つの部分に分断されたまま保存されていたのが発見されました。現在は修復されてオリジナルに近い状態で保存されています。

舟越は「星を仰ぐ青年の像」について、清く、たくましく、という青年特有の美しさを目標に制作し、「長崎26殉教者記念像」(1962年)のサン・フェリペの顔そのままになった、と述べています。舟越にとって、「星を仰ぐ青年の像」は男性の裸体を表現した初めての大作で、本学の「建学の精神」という思想を表した彫刻であるだけでなく、その後の舟越の出世作ともいえる「長崎26殉教者記念像」の制作展開を念頭に入れた習作的一面があったとも推測されています。(野城今日子「舟越保武《星を仰ぐ青年の像》について」)まさに舟越が彫刻家として大成する前の重要な転換期の中にあった作品といえます。

閉じる

| 生没年 | 1889(明治22)年9月23日 ~ 1965(昭和40)年8月18日 |

| 出身地 | 東京府東京市本郷区(現・東京都文京区) |

| 来 歴 | 電気工学者者。工学博士。東京帝国大学工科大学電気工学科を卒業後、東北帝国大学工学専門部講師に着任。1919(大正8)年に東北帝国大学教授に就任し、以後、同大学工学部長、付属電気通信研究所初代所長を歴任した。戦後は電波管理委員会委員のほか電波技術審議会長、電気学会会長などの要職を務めた。 |

若き日の抜山平一 (東北大学史料館所蔵)

関係資料は第4章の「▼抜山平一」を開いてご覧ください。

| 年 | 事 項 |

| 1889(明治22)年 | 東京府東京市本郷区(現・東京都文京区) で誕生 |

| 1913(大正2)年 | 東京帝国大学工科大学電気工学科卒業、東北帝国大学工学専門部講師に就任 |

| 1917(大正6)年 | 電気機械工学一般研究のためアメリカ、イギリス、フランスへ留学(~1919年) |

| 1919(大正8)年 | 東北帝国大学教授兼東北帝国大学付属工学専門部教授に就任 |

| 1924(大正13)年 | 工学博士号授与 |

| 1932(昭和7)年 | 東北帝国大学工学部長に就任 |

| 1935(昭和10)年 | 東北帝国大学付属電気通信研究所創設、所長に就任(~1950年) |

| 1939(昭和14)年 | 電気通信学会長に就任(~1940年) |

| 1950(昭和25)年 | 郵政省電波技術審議会会長に就任 |

| 1951(昭和26)年 | 慶應義塾大学客員教授に就任 |

| 1952(昭和27)年 | 東北大学名誉教授号を授与される。マイクロ波通信研究委員会委員長に就任 |

| 1956(昭和31)年 | 科学技術庁電子工業技術委員会委員長に就任 |

| 1958(昭和33)年 | エレクトロニクス協議会教育委員会委員長に就任 |

| 1965(昭和40)年 | 逝去 |

閉じる

| 生没年 | 1905(明治38)年7月11日 ~ 1992(平成3)年1月13日 |

| 出身地 | 東京府豊多摩郡千駄谷村(現・東京都渋谷区) |

| 来 歴 | 数学者、教育者。東北帝国大学理学部数学科を卒業後、東京開成中学校教諭、日本大学工学部予科教授を経て、1943(昭和18)年から航空科学専門学校教授に着任。旧制東海大学では第二予科長を務め、新制東海大学で初代工学部長に就任。学園理事、副学長、学長、短期大学部学長などを歴任。 |

静岡・清水の三保で行われた会議 (1962年)。立っているのが牧野不二雄、その右が松前重義

医学部付属病院立柱式(1973年7月14日)。前列手前から3人目が牧野不二雄、次が松前重義

関係資料は第3章の「▼牧野不二雄」を開いてご覧ください。

| 年 | 事 項 |

| 1905(明治38)年 | 東京府豊多摩郡千駄谷村(現・東京都渋谷区) で誕生 |

| 1918(大正7)年 | 熊本県立熊本中学校 入学 |

| 1924(大正13)年 | 熊本県立熊本中学校卒業 |

| 1927(昭和2)年 | 第五高等学校理科甲類卒業、京都帝国大学理学部物理科入学 |

| 1928(昭和3)年 | 京都帝国大学退学 |

| 1931(昭和6)年 | 東北帝国大学物理部数学科入学 |

| 1934(昭和9)年 | 東北帝国大学物理部数学科卒業、東京開成中学校教諭に就任 (~1939年) |

| 1939(昭和14)年 | 日本大学工学部予科教授兼学部講師に就任(~1943年) |

| 1943(昭和18)年 | 航空科学専門学校教授兼物理学科長に就任 |

| 1945(昭和20)年 | 東海専門学校・東海科学専門学校教授兼教務課長に就任 |

| 1946(昭和21)年 | 旧制東海大学予科教授に就任 |

| 1949(昭和24)年 | 旧制東海大学理工学部教授に就任 |

| 1950(昭和25)年 | 東海大学工学部長に就任(~1954年) |

| 1952(昭和27)年 | 東海実業高等学校長(~1961年)、東海大学高等学校長 (~1957年) 、 東海大学第一中学校長 (~1961年) に就任(兼務) |

| 1953(昭和28)年 | 東海大学副学長に就任(~1956年) |

| 1956(昭和31)年 | 東海大学学務部長・東海大学付属図書館長に就任(~1957年) |

| 1963(昭和38)年 | 学校法人東海大学理事に就任 |

| 1972(昭和47)年 | 東海大学学長(短期大学部担当)に就任(~1975年) |

| 1978(昭和53)年 | 東海大学学長 に就任(~1982年) |

| 1981(昭和56)年 | 東海大学付属本田記念幼稚園長に就任(~1987年) |

| 1985(昭和60)年 | 東海大学短期大学部学長に就任 |

| 1992(平成3)年 | 逝去 |

閉じる

| 生没年 | 1892(明治25)年1月5日 ~ 1941(昭和16)年12月24日 |

| 出身地 | 愛媛県和気郡興居島(現・松山市) |

| 来 歴 | 土木工学者、技術官僚。工学博士。東京帝国大学工科大学土木工学科を卒業し、内務技手、内務技師となり、1910年代には、当時待遇が文官に比べて冷遇されていた技術官僚たちによる待遇改善をめざした「技術者運動」の先駆的リーダー。東京帝国大学工学部教授を兼任、興亜院技師・技術部長、企画院次長を歴任した。 |

関係資料は第3章の「▼宮本武之輔」を開いてご覧ください。

| 年 | 事 項 |

| 1892(明治25)年 | 愛媛県和気郡興居島(現・松山市)で誕生 |

| 1910(明治43)年 | 私学錦城中学校卒業、第一高等学校入学 |

| 1914(大正3)年 | 東京帝国大学工科大学土木工学科入学 |

| 1917(大正6)年 | 東京帝国大学工科大学土木工学科卒業、内務省土木局入省 |

| 1919(大正8)年 | 内務省技師に任官 |

| 1920(大正9)年 | 「日本工人倶楽部」を発足 |

| 1928(昭和3)年 | コンクリートに関する研究で工学博士号取得 |

| 1935(昭和10)年 | 「日本工人倶楽部」 を「日本技術協会」に改称 |

| 1937(昭和12)年 | 東京帝国大学教授(河川工学)に就任(兼任) |

| 1938(昭和13)年 | 興亜院の技術部長に就任 |

| 1941(昭和16)年 | 企画院の次長に就任。逝去 |

閉じる

| 生没年 | 1894(明治27)年 4月19日 ~ 1966(昭和41)年 6月13日 |

| 出身地 | 岐阜県羽島郡上中島村(現・羽島市) |

| 来 歴 | 建築家。技術官僚。東京帝国大学在学時に同級生らと、新たな建築様式の創造をめざし「分離派建築会」を結成。大学卒業後、逓信省営繕課に入り、多くの電信局・電話局・病院(逓信建築)を設計。関東大震災後は復興院橋梁課から嘱託を受け、震災復興橋梁(永代橋・聖橋など)のデザインも担当。京都タワービルや日本武道館の設計者として著名。 |

代々木校舎(現・渋谷キャンパス)1号館落成式で挨拶(1955年11月)

首都大学野球リーグで初優勝(1964年11月20日)

湘南キャンパス1号館建設現場に視察に来た松前重義と山田守(1963年)

関係資料は第3章の「▼山田守」を開いてご覧ください。

| 年 | 事 項 |

| 1894(明治27)年 | 岐阜県羽島郡上中島村(現・羽島市) に誕生 |

| 1907(明治40)年 | 岐阜県立大垣中学校入学 |

| 1912(大正元)年 | 岐阜県立大垣中学校 卒業 |

| 1913(大正2)年 | 第四高等学校第二部甲類入学 |

| 1917(大正6)年 | 第四高等学校卒業、東京帝国大学工科大学建築学科入学 |

| 1920(大正9)年 | 分離派建築会結成、東京帝国大学工科大学建築学科卒業。逓信省入省、営繕技師に任命 |

| 1928(昭和3)年 | 復興院橋梁課から嘱託、震災復興橋梁(永代橋・聖橋など)の設計に従事 |

| 1940(昭和15)年 | 逓信省経理局営繕課長に就任 |

| 1945(昭和20)年 | 逓信省を退官 |

| 1949(昭和24)年 | 山田建築事務所を開設 |

| 1951(昭和26)年 | 学校法人東海大学理事・東海大学工学部建設工学科主任教授に就任 |

| 1964(昭和39)年 | 設計した日本武道館、京都タワービル竣工 |

| 1966(昭和41)年 | 東海大学湘南校舎建設中に逝去 |

閉じる

| 生没年 | 1894(明治27)年10月20日 ~ 1965(昭和40)年3月8日 |

| 出身地 | 北海道 |

| 来 歴 | 逓信技師、教育者。英世学園理事。東京府立第四中学校卒業後、応召し近衛歩兵第一連隊配属。除隊後、逓信技手に従事。その後、逓信技師に任じられ、1945(昭和20)年に高等官四等に叙任されるも退官。戦後復興に際し松前構想に感銘かつ共感し、英世学園設立運営に尽力。 |

大久保眞太郎碑建立 (1966年多磨霊園において)

関係資料は第2章の「▼大久保眞太郎」を開いてご覧ください。

| 年 | 事 項 |

| 1894(明治27)年 | 北海道にて誕生 |

| 1914(大正3)年 | 東京府立第四中学校卒業後、応召し近衛歩兵第一連隊配属、陸軍看護学校入学 |

| 1916(大正5)年 | 除隊後、逓信省逓信官吏訓練所技術科入校 |

| 1919(大正8)年 | 逓信省逓信官吏訓練所技術科 卒業、逓信技手に任命 |

| 1925(大正14)年 | 逓信省工務局勤務 |

| 1929(昭和4)年 | 松前重義と知り合い聖書研究・教育研究など開始 |

| 1935(昭和10)年 | 望星学塾の運営に従事 |

| 1938(昭和13)年 | 逓信技師に任命 |

| 1945(昭和20)年 | 逓信省を依願退職、英世学園設立準備事務所に勤務 |

| 1946(昭和21)年 | 財団法人英世学園理事に就任、福島県において日本国民学舎(英世学園が設置)の設立準備・開校・運営に従事 |

| 1950(昭和25)年 | 英世学園本部(東京・丸ビル)に勤務 |

| 1952(昭和27)年 | 脳溢血で倒れる |

| 1965(昭和40)年 | 逝去。翌年、多磨霊園の墓所にて記念碑建立除幕 |

閉じる

| 生没年 | 1901(明治34)年5月9日 ~ 1983(昭和58)年11月2日 |

| 出身地 | 東京府東京市本郷区(現・東京都文京区) |

| 来 歴 | インド・ペルシャ学者。文学博士。関東公方系足利氏で旧喜連川藩主足利子爵家当主。夫人は学園創立時理事であった有馬頼寧息女。京都帝国大学講師・助教授を経て、京都大学教授、文学部長を務めた。京都大学在職中、財団法人東海大学理事就任。京都大学定年退官後、東海大学文学部長、学長を歴任。日本オリエント学会長も務めた。 |

1967年度東海大学入学式。右が足利惇氏、中央が松前重義

スウェーデン国クリスティーナ王女湘南キャンパス来学(1971年5月16日)。前列左から1人目が足利惇氏、右から1人目が松前重義

伊勢原キャンパス事務所開き(1974年9月)。前列奥から足利惇氏、松前重義、牧野不二雄

関係資料は第2章の「▼足利惇氏」を開いてご覧ください。

| 年 | 事 項 |

| 1901(明治34)年 | 東京府東京市本郷区(現・東京都文京区)で生誕 |

| 1919(大正9)年 | 東京府立第一中学校卒業 |

| 1922(大正11)年 | 同志社大学予科入学 |

| 1927(昭和2)年 | 同志社大学文学部英文学科卒業 |

| 1929(昭和4)年 | 京都帝国大学文学部講師(嘱託) |

| 1932(昭和7)年 | フランス、ドイツ、ペルシアに文部省在外研究生として在外(~1934年) |

| 1935(昭和10)年 | 京都帝国大学に帰学 |

| 1942(昭和17)年 | 京都帝国大学文学部助教授に就任 |

| 1946(昭和21)年 | 東海大学予科長に就任(兼務) |

| 1948(昭和23)年 | 財団法人東海大学理事に就任 |

| 1950(昭和25)年 | 京都大学文学部教授に就任 |

| 1962(昭和37)年 | 京都大学文学部長に就任(~1964年) |

| 1963(昭和38)年 | 京都大学総長事務代理に就任(~1964年) |

| 1965(昭和40)年 | 京都大学を退官、京都大学名誉教授号を授与。東海大学文学部長に就任(~1970年) |

| 1967(昭和42)年 | 東海大学学長(~1975年)・同学体育学部長(~1968年)に就任 |

| 1970(昭和45)年 | 東海大学付属図書館長に就任(~1975年) |

| 1972(昭和47)年 | 東海大学文明研究所長に就任(~1978年) |

| 1975(昭和50)年 | 東海大学大学院運営委員長に就任 |

| 1981(昭和56)年 | 東海大学名誉教授号を授与 |

| 1983(昭和58)年 | 逝去 |

閉じる

| 生没年 | 1887(明治20)年7月20日 ~ 1976(昭和51)年10月9日 |

| 出身地 | 宮城県仙台区(現・仙台市) |

| 来 歴 | 官僚、実業家。工学博士。逓信省工務局長、日本電気社長、日本電信電話公社初代総裁、財団法人東海大学総長、東海大学初代学長、学校法人東海大学理事、電気学会会長などを歴任。その他、各社の取締役や相談役、各団体の理事・顧問・監査役などを務めた。藍綬褒章、勲一等瑞宝章受章(現・瑞宝大綬章)。 |

技術者運動講演会で挨拶をする梶井剛(1937年)

航空科学専門学校第1回入学式で記念撮影(1943年4月8日)。前列左から2人目が梶井剛、右から2人目が松前重義

中央で杖を持つのが梶井剛、前列左から1人目が松前重義

関係資料は第2章の「▼梶井剛」を開いてご覧ください。

| 年 | 事 項 |

| 1887(明治20)年 | 宮城県仙台区(現・仙台市)で誕生 |

| 1905(明治38)年 | 第一高等学校理工科入学 |

| 1908(明治41)年 | 東京帝国大学工科大学土木学科入学 |

| 1909(明治42)年 | 東京帝国大学工科大学電気工学科に移る |

| 1912(明治45)年 | 東京帝国大学工科大学電気工学科卒業、逓信省に入省 |

| 1923(大正12)年 | イギリス・アメリカ・ドイツに電気事業研究調査のため在留(~1924年) |

| 1926(大正15)年 | 早稲田大学理工学部通信工学科講師を兼務(~1936年) |

| 1932(昭和7)年 | 逓信省工務局電話課長に就任 |

| 1933(昭和8)年 | 東京帝国大学工学部電気工学科講師を兼務(~1937年)、逓信省工務局電信課長に就任 |

| 1934(昭和9)年 | 逓信省工務局長に就任 |

| 1936(昭和11)年 | 東京工業大学講師を兼務(~1937年) |

| 1938(昭和13)年 | 社団法人電気通信学会長に就任(~1939年)、逓信省を退職、東京帝国大学より工学博士号授与 |

| 1939(昭和14)年 | 社団法人電気学会長に就任(~1940年) |

| 1942(昭和17)年 | 財団法人国防理工学園理事に就任 |

| 1943(昭和18)年 | 日本電気株式会社取締役社長に就任(~1946年) |

| 1946(昭和21)年 | 財団法人東海大学総長・東海大学長・東海科学専門学校長に就任(~1947年)、 社団法人電気通信協会長に就任(~1952年) |

| 1947(昭和22)年 | 公職追放令に該当 |

| 1951(昭和26)年 | 公職追放令該当指定を解除、日本電気株式会社取締役会長に就任(~1952年) |

| 1952(昭和27)年 | 学校法人東海大学理事に就任、日本電信電話公社総裁に就任(~1958年) |

| 1960(昭和35)年 | 日本国有鉄道電子技術調査委員会委員長に就任 |

| 1976(昭和51)年 | 逝去 |

閉じる

| 生没年 | 1904 (明治37) 年11月27日 ~ 1984(昭和59)年10月16日 |

| 出身地 | 山梨県北巨摩郡明野村(現・北杜市) |

| 来 歴 | 逓信官僚、科学者。初代科学技術事務次官。逓信官僚として松前の4年後輩で常に松前を支えた。松前とともに画期的な「無装荷ケーブル通信方式」を発明。衆議院議員でもあった松前らの運動よって設置された科学技術庁の次長(のちの事務次官に相当)、初代事務次官を務めた。また、上皇明仁陛下が皇太子のころ、科学技術についてご進講していた。英世学園理事のほか、学園においては常務理事・副理事長、東海大学工学部長・事務局長・大学院運営委員長や学長などを歴任。 |

篠原は、1929(昭和4)年東京帝国大学工学部電気工学科を卒業し、逓信省工務局電話課に入省しました。翌1930(昭和5)年に松前の発表した無装荷ケーブル通信方式に共鳴して、研究に参加したことが出会いとなっています。さらに、幼少からクリスチャンでもあった篠原は、松前の聖書研究会、望星学塾創立にも参加して、松前の片腕として、その中心的な役割を果たしました。松前が東條内閣を批判して、二等兵として招集された時も招集解除に向けた運動を行い、戦後、衆議院議員であった松前を中心とした運動により設置された科学技術庁では、初代科学技術事務次官を務めるなど、公私にわたり常に松前を支えました。

本学の源流で、1936(昭和11)年に開塾した望星学塾においては塾監でした。1942(昭和17)年に松前らが発起人となり学園を創立するときにも参加・協力しています。1943(昭和18)年1月には、松前らとともに学校建設予定地の視察にも同行するなど、松前の刎頸の同志として陰ながら学園創立・運営に尽力しました。松前が公職・教職追放中の1950(昭和25)年に学園理事に就任し、濱田成徳を支えて解散の危機にあった学園を存続させています。1954(昭和29)年 には、東京移転計画が進む中、工学部長に就任しました。

衆議院議員でもあった松前たちの運動よって設置された科学技術庁が設立されると次長(のちの事務次官に相当)、初代事務次官を務めるため一時学園の運営から離れましたが、 1961(昭和36)年 に工学部教授として学園に復帰します。 湘南キャンパスを開設し発展する大学を1965(昭和40)年に事務局長として、 1967(昭和42)年 には拡大する学園の副理事長として、松前の学園・大学運営を支えました。 1971(昭和46)年 には大学院運営委員長、 1975(昭和50)年 には学長に就任し、これら要職を歴任した多大な貢献により 1980(昭和55)年 に名誉教授の称号が贈られました。

学校建設予定地を視察(1943年1月)。前列左から2番目が松前、1人おいて篠原登

代々木校舎(現・渋谷キャンパス)1号館落成式のあとで記念撮影(1955年11月)。右から2人目が山田守理事、牧野不二雄副学長、松前重義学長、1人おいて篠原登理事

篠原登の学園葬(1984年10月26日)

関係資料は第2章の「▼篠原登」を開いてご覧ください。

| 年 | 事 項 |

| 1904(明治37)年 | 静岡県静岡市で生誕 |

| 1925(大正14)年 | 水戸高等学校を卒業、東京帝国大学工学部入学 |

| 1929(昭和4)年 | 東京帝国大学工学部 電気工学科卒業、逓信省入省 |

| 1940(昭和15)年 | 浜松高等工業学校教授、逓信省工務局調査課長、東京工業大学講師に就任 |

| 1943(昭和18)年 | 通信院工務局調査課長に就任 |

| 1944(昭和19)年 | 東京帝国大学第二工学部講師に就任 |

| 1945(昭和20)年 | 通信院工務局長(~1949年)、逓信院電気通信技術者資格検定委員長に就任 |

| 1946(昭和21)年 | 逓信省特別復興本部長、逓信省回線統制本部長に就任 |

| 1947(昭和22)年 | 逓信省電気通信施設事務所長、同省超短波施設建設部本部長に就任 |

| 1948(昭和23)年 | 逓信省東新聞超短波建設部長に就任 |

| 1950(昭和25)年 | 電気通信大学教授(~1952年)、学校法人東海大学理事に就任 |

| 1952(昭和27)年 | 電気通信協会専務理事に就任(~1956年) |

| 1954(昭和29)年 | 東海大学工学部長に就任(~1956年) |

| 1956(昭和31)年 | 科学技術庁次長に就任 |

| 1957(昭和32)年 | 科学技術庁事務次官に就任(~1961年) |

| 1961(昭和36)年 | 東海大学電気工学科教授に就任 |

| 1963(昭和38)年 | 東海大学大学院工学研究科教授に就任 |

| 1965(昭和40)年 | 東海大学事務局長に就任 |

| 1967(昭和42)年 | 学校法人東海大学副理事長に就任 |

| 1969(昭和44)年 | 東海大学大学院工学研究科委員長に就任 |

| 1971(昭和46)年 | 東海大学大学院運営委員長に就任 |

| 1975(昭和50)年 | 東海大学学長に就任(~1978年) |

| 1980(昭和55)年 | 東海大学名誉教授号を授与 |

| 1984(昭和59)年 | 東海大学医学部付属病院にて逝去 |

| 生没年 | 1904(明治37)年4月7日 ~ 1990(平成2)年8月22日 |

| 出身地 | 鹿児島県鹿児島市 |

| 来 歴 | 教育者。鹿児島出身で代々島津藩に仕える医家に生まれる。1926年5月1日、松前重義と結婚し、内助の功に努めた。 |

松前が逓信省に入省したころに逓信省次官だった桑山鐡雄の妻の妹が森信子でした。松前は桑山から中学1年生の長男の家庭教師を仰せつかり、休日などに桑山家を訪れるようになっていました。そこで桑山夫人が妹の信子を、松前に引き合わせることになったのです。信子は松前について、「主人をはじめて見たときの印象は、とても立派な体格のひとだということでした。」と述懐しています。やがて正式に見合いの話が持ち込まれ、見合いに同席した義兄の本田傳喜牧師の勧めもあり、婚約しました。

松前との結婚後、共に内村鑑三の聖書研究会に通い、内村の死後、夫や篠原登、大久保眞太郎らと共に松前の自宅で開催した「聖書研究会(教育研究会)」に参加しました。この研究会が望星学塾に発展し、東海大学の源流となります。戦中・戦後の苦難の時期には松前と学園を陰で支え、学生の面倒を見るなど、「学園の母」として学園の発展に貢献しました。

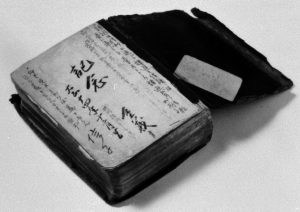

松前が信子に贈った聖書

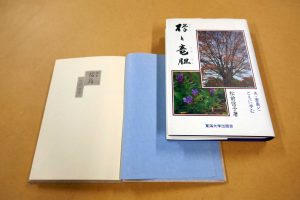

著書『欅と竜胆』/『歌集 桜島』

日本女子大学2年次の時(1922年)

結婚前の頃、故郷鹿児島にて

長男達郎誕生(1927年)

二人で初の海外旅行(1962年秋)

| 年 | 事 項 |

| 1904(明治37)年 | 鹿児島県鹿児島市で生誕 |

| 1922(大正11)年 | 日本女子大学に入学 |

| 1923(大正12)年 | 関東大震災を機に日本女子大学を二年次で中退 |

| 1926(大正15)年 | 松前重義と結婚。重義が長崎郵便局電話課長に転任、共に長崎に至る |

| 1927(昭和2)年 | 赴任先の長崎で長男達郎生まれる。重義が逓信省工務局に帰任、東京・杉並に居を定む |

| 1931(昭和6)年 | 東京・阿佐ヶ谷にて二男紀男生まれる |

| 1935(昭和10)年 | 東京・武蔵野にて三男仰生まれる |

| 1962(昭和37)年 | 重義をガイドに欧米を旅行 |

| 1990(平成2)年 | 東海大学医学部付属病院にて逝去(享年86歳) |

閉じる

| 生没年 | 1900(明治33)年9月21日 ~ 1989(平成元)年7月1日 |

| 出身地 | 群馬県前橋市 |

| 来 歴 | 科学者、教育者、官僚。日本で最初に酸化物陰極を研究し多量生産方法を1928年に完成させた。東京電気株式会社(現在の株式会社東芝)電子工業研究所長、同社理事、電子技術審議会会長、NHK経営委員会長、日本科学技術情報センター長、エレクトロニクス協議会長などを歴任。東京女子大学理事長にも就任している。 |

母方の伯母が内村鑑三の先妻であり、旧制第一高等学校で先輩の内村子息祐之が聖書研究会の講演に誘ったことをきっかけに聖書研究会に参加していました。この時には松前とは面識はありませんでしたが、内村死後の1933(昭和8)年頃に『内村鑑三全集』の「月報」に短文が掲載されたことから、松前から連絡があったと濱田は述べています。この時すでに濱田は真空管の研究者として知られる存在で、無装荷ケーブル通信方式を研究していた松前とは内村鑑三門下として、また電気工学者としての共通点からたちまち共鳴したのです。濱田は「われわれの出会いは、聖書とエレクトロニクスにあった」と述懐しています。その後、松前と濱田は、互いの家を行き来し、夜を徹して話し合うようになりました。

公職・教職追放中の松前が教育にたずさわることができず学園が困難を極めた時期、1948(昭和23)年11月25日に財団法人東海大学理事長に就任し、翌年4月1日に旧制東海大学学長に就任しました。

このときの学園は、大学運営方針に不満や生活苦と将来への危惧感も加わり多くの教員が学園を去り、学生たちも学制の変更や学園の混迷ぶりに将来への不安を感じ東海大学を去って行く学生が多くいた末期的状況でした。そのなか残った教職員や学生の努力で、遅れていた新制東海大学の設立認可申請が1949(昭和24)年9月10日に行われました。濱田は学園理事であった篠原登や第二予科長の牧野不二雄らと共に学園の存続を図り、大学を蘇生させた功績は大きなものでした。

1950(昭和25)年2月20日に新制東海大学の設立認可がおり、同年4月1日に文学部と工学部を有する新制東海大学が正式に発足。翌1951年には理事長濱田成徳名で財団法人東海大学から学校法人東海大学への組織変更の認可が下り、本学が現在ある形に成立させましたが、学園の経営状況はますます困窮を深めていきました。

1951(昭和26)年10月5日に松前が教職追放解除となり、翌1952年1月15日に役割を果たした濱田は職を辞し、松前が学園理事長に就任したのです。この時の濱田との友情に泣いた松前は詩歌「友情の歌」を作り、これは現在学園歌となっています。

職を辞した濱田は郵政省電波管理局長に就任し、松前は教育の機会均等を目指したFM 実験局(のちのFM東海、現・エフエム東京)の開設する際、濱田から多大な助力を得て免許認可されました。その後、濱田は学園理事として1989(平成元)年7月1日に逝去するまで学園発展に尽力したのです。

学校法人東海大学理事会。左から1人目が濱田成徳、一人おいて松前達郎、松前重義、牧野不二雄

財団法人松前国際友好財団発足披露祝賀会(1980年4月1日)で乾杯の音頭をとる濱田成徳

東海大学建学40周年記念式典(1982年11月)。前列左から1人目が松前重義、5人目が濱田成徳

関係資料は第4章の「▼濱田成徳」を開いてご覧ください。

| 年 | 事 項 |

| 1900(明治33)年 | 群馬県前橋市で誕生 |

| 1918(大正7)年 | 茨城県立水戸中学校卒業、第一高等学校入学 |

| 1921(大正10)年 | 第一高等学校入卒業、東京帝国大学工学部入学 |

| 1925(大正14)年 | 東京帝国大学工学部電気工学科卒業 |

| 1927(昭和 2)年 | 東京電気株式会社(現在の株式会社東芝)に入社 |

| 1942(昭和17)年 | 東京電気株式会社(現在の株式会社東芝)電子工業研究所長に就任 |

| 1946(昭和21)年 | 電気通信技術振興委員会会長に就任 |

| 1948(昭和23)年 | 財団法人東海大学理事長、東海大学学長、電気通信学会会長に就任 |

| 1949(昭和24)年 | 東北大学電気通信研究所教授、日本学術会議会員に就任 |

| 1952(昭和27)年 | 学校法人東海大学理事長、東海大学学長を辞職 |

| 1955(昭和30)年 | 郵政省電波管理局長に就任(~1959年) |

| 1956(昭和31)年 | テレビジョン学会会長に就任 |

| 1959(昭和34)年 | 日本放送協会経営委員(~1967年)、日本原子力研究所技術相談役(~1965年)に就任 |

| 1964(昭和39)年 | エレクトロニクス協議会会長に就任 |

| 1965(昭和40)年 | 電子技術審議会会長(~1970年)、日本科学技術情報センター理事長に就任 |

| 1967(昭和42)年 | 東京女子大学理事長に就任 |

| 1968(昭和43)年 | NHK放送技術審議会委員、日本情報処理センター理事、地域開発研究所理事に就任 |

| 1969(昭和44)年 | 電波技術審議会会長に就任(~1975年) |

| 1971(昭和46)年 | 医療技術研究開発財団理事長に就任 |

| 1989(平成元)年 | 逝去 |

閉じる

年2月_戦後第1回望星講座_資プリ0214-003.jpg)