※ は創立者の言葉や記述

ごあいさつ

学校法人東海大学望星学塾では、1983年2月より毎月開催してきた「望星講座」が、2025年9月に第500回を迎えることとなりました。望星講座は、東海大学の創立者松前重義が1935年に創設した私塾「望星学塾」における講演活動にその源流を持ちます。

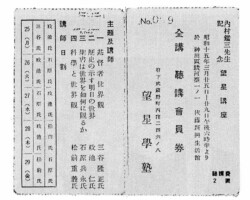

当時の講演会は塾内外で広く行われており、なかでも松前が恩師と仰いだ内村鑑三の没後10年にあたる1940年3月には、神田駿河台にて「内村鑑三先生記念望星講座」を5日間連続で開催しました。これが「望星講座」の名称で行われた最初の催しです。

松前が教育事業を志すきっかけとなったのは、内村鑑三が主宰した聖書研究会に参加したことでした。その後、同志とともに教育や聖書を学ぶ集会を開き、望星学塾を設立して講演会活動を展開しましたが、戦争により活動は中断を余儀なくされました。戦後もしばらく休止が続きましたが、1982年に望星学塾が東海大学の組織として位置づけられ、その精神を受け継ぐ形で翌1983年に望星講座が復活しました。以来、地域に開かれた本学の社会教育活動として継続しています。

今回の展示会では、望星講座第500回を記念し、内村鑑三による聖書研究会のはじまりから、松前による望星学塾の創立、太平洋戦争による活動休止を経て、望星講座が復活するまでの歩みを、写真や資料を通して振り返ります。

第1章 内村鑑三の聖書研究会

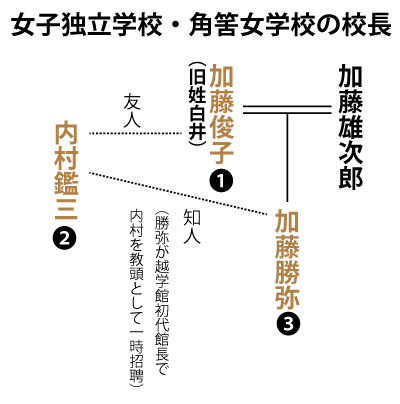

1899年、内村鑑三は逝去した加藤俊子から女子独立学校(現・東海大学付属市原望洋高等学校)の校長職を引き継ぎました。女子独立学校は、加藤俊子が1889年、東京の南豊島郡角筈村(現・東京都新宿区の新宿駅西口付近)に開校。キリスト教主義に基づき、生徒に自営自給の方法を教える各種学校でした。午前中は学課、午後は裁縫手芸などを教えて、自活に役立つ道を授けていました。内村は同校で日曜学校を受けもつこともあり、協力関係がありましたが、加藤俊子の逝去に際し、学校の後事を託されたのです。

内村は校長として、住居を校内に移し意欲的に女子教育に取り組みましたが、翌1900年には自らが主筆であった『東京独立雑誌』での内部対立が女子独立学校にも波及。校内でも内村派と反内村派の紛争となり、校長を辞任することになりました。しかし、内村はその後も1907年まで学校敷地内に居住しました。

1901年からは、日曜日の午前に自宅で、家族を中心に20名ほどで聖書講義を開始します。翌年の夏に開催された夏期講談会終了後、有志が内村鑑三を講師として自宅に集まり、角筈聖書研究会が始まりました。1903年9月に、内村は「弟子を作り、教会を作るとの疑いを最も嫌ひ申候」と述べ、無教会主義でありながら教会を作るのではないかという誤解を嫌って、角筈聖書研究会を一時解散しましたが、翌年2月頃には再開されたようです。1907年11月に角筈からほど近い柏木(現・東京都新宿区北新宿)に引っ越しますが聖書研究会は継続しました。

1918年、内村は東京基督教青年会館で講演会を同志らと開催。大勢の聴衆を得て、それがそのまま内村個人の聖書講演会となり、1919年に大日本私立衛生会館に場所を移して、聖書研究会は大きく発展しました。1923年の関東大震災により大日本私立衛生会館が倒壊したため、以後、会場は柏木の内村邸内の今井館聖書講堂となったのです。

内村鑑三

| 生没年 | 1861年3月23日(万延2年2月13日)~ 1930(昭和5)年3月28日 |

| 出身地 | 武蔵国江戸小石川(現 東京都文京区小石川) |

| 来 歴 | 日本のキリスト教思想家・文学者・伝道者・聖書学者。福音主義信仰と時事社会批判に基づく日本独自のいわゆる無教会主義を唱えた。 高崎藩士・内村宜之の長男として、江戸小石川に生まれる。1874年、東京外国語学校(のち東京大学予備門)に入学。1877年、第2期生として札幌農学校に入学。東京外国語学校から札幌農学校にかけて新渡戸稲造、宮部金吾と同級。彼らと共に、キリスト教に改宗し、受洗を受ける。卒業後、開拓使御用係(のち札幌県御用係)、農商務省農務局水産課に勤めるが、1884年、役所を辞職し、米国に私費留学。1886年、アマースト大学(Amherst College)にてJ・H・シーリー学長の感化により回心を体験し、福音主義信仰とそれから導き出される思想に基づいて行動をとるようになる。 帰国後、第一高等中学校在職中の1891年、教育勅語奉読式で「不敬事件」を起こし、職を辞す。この頃から旺盛な執筆活動を開始。1897年、新聞『万朝報』に入社。社会評論家としても世間で名が知られるようになり、足尾鉱毒事件では鉱毒反対運動にかかわるなど、社会運動家 としても活躍。日露戦争を機に「非戦論」を展開し、『万朝報』を退社。聖書に対する内在的な関心を深めていく。1898年『東京独立雑誌』を、1900年から『聖書之研究』を 創刊。翌年には『無教会』を創刊し、無教会主義を創唱。生涯、平信徒として聖書の研究と執筆活動を続けた。1918年からは、キリスト再臨信仰に基づく再臨運動を開始。1930年3月28日、死去。享年69歳。 |

創立者松前重義との関わり

松前は内村の直弟子ではありませんでしたが、内村に対して、いくつかの点で親近感を持ったと語っています。内村の高崎藩士を出自とする武士道的倫理、農商務省水産課での『日本魚類目録』編纂の業績、厳格主義・反骨精神は、松前が持っていた熊本の士風の中で柔道に取り組む姿勢、技官として逓信省に勤務し、持ち前の一度決めたら梃子でも動かない精神と強い正義感に一脈通じるものがあったのです(『東海大学七十五年史 通史篇』)。

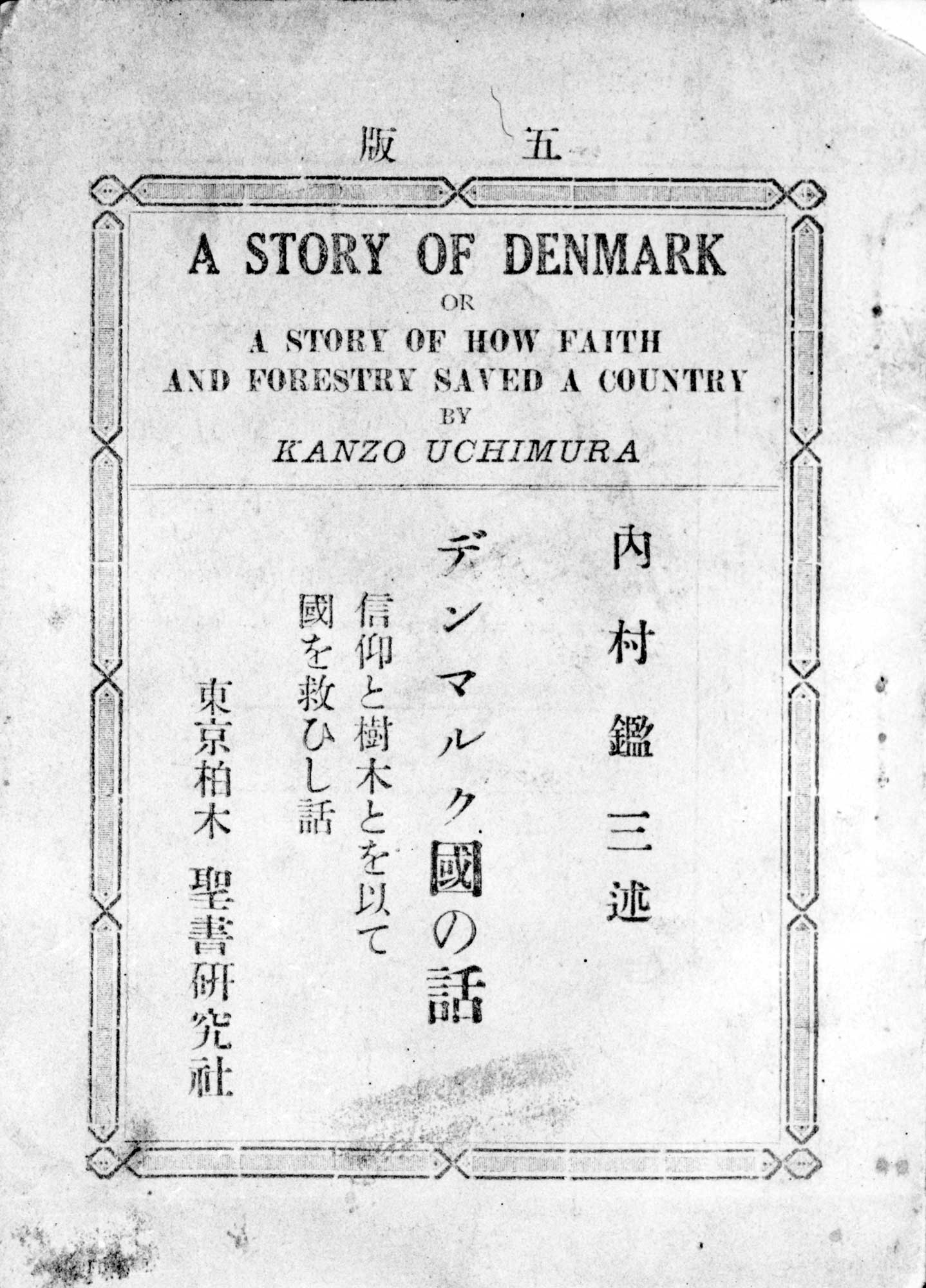

聖書研究会に参加した松前は、内村の思想と人類の救済を説く情熱的な訴えに深く感銘しました。そのなかで松前は、プロシアとの戦争に敗れ、疲弊した国を教育によって再興させた近代デンマークの歩みを知ります。とくに、その精神的支柱となったN.F.S.グルントヴィが提唱する国民高等学校(フォルケホイスコーレ)の姿を知り、そこに教育の理想の姿を見出し、松前は教育へと目覚め、決意し、志を立てることになるのです。国民高等学校の教育は、教師と学生が生活を共にし、自由に社会を論じ、哲学を語り合う活気に満ちた学校で「生きた言葉による学校」「民衆のための大学」といわれました。そこで1934年に松前は、その教育事情を視察するため、デンマークを訪問しています。学校とは「歴史観、人生観、使命感を把握せしめ、以て個々の完成に努力することにある」べきだということを実感し、この教育こそが豊かな酪農王国デンマークを築く原動力になっていることを目の当たりにしたのです。この体験を通して松前は教育による「国づくり」「国際平和」を理想に、望星学塾、英世学園、本学園の創設へとつなげていくのです。

女子独立学校から東海大学付属望洋高等学校

東海大学付属市原望洋高等学校の前身は、1889年に開校した女子独立学校です。女子独立学校は、女性にキリスト教信仰による知識と技芸を身につけさせることを目的に、1876年に開校した桜井女学校の別科・職業女学校から独立した学校です。初代校長には加藤俊子が就任。翌1890年に東京府南豊島郡淀橋町角筈(現・東京都新宿区)に新校舎を建設し、女子独立の教育を目指しました。

1899年に加藤俊子が逝去すると、俊子やその長男勝弥とも親交があり『東京独立雑誌』を主筆していた内村鑑三が第2代校長に就任します。しかし、1900年に『東京独立雑誌』社員の対立が学校内にも波及し、内村は校長を辞任することになりました。第3代校長には初代校長俊子の長男加藤勝弥が就任して再建を期すことになり、1901年に学校を高等女学校令に基づき女子高等教育機関に再編して、校名を角筈女学校と改称しました。しかし、生徒募集に苦労し、学校の混乱も収束せず、勝弥は学校経営から手を引くことになりました。

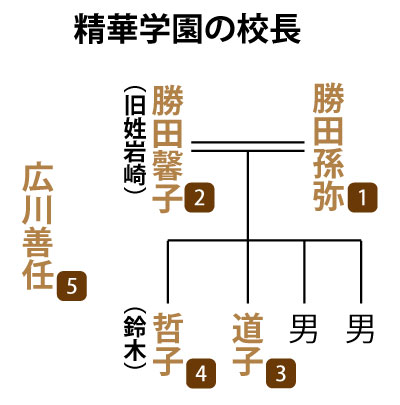

その後を引き継いだのが、勝田孫弥です。勝田の妻、馨子が女子独立学校の商議員を務めていたからと思われます。1902年、勝田は精華女学校の設立を東京府知事に申請し、初代理事長兼校長に就任するとともに、校名を精華高等女学校に改称しました。勝田は、幼稚園・尋常小学校・女子技芸学校を学園に併設して経営基盤の拡大、拡充を図りました。 勝田は、教育者だけでなく、明治維新史の研究者でもありました。著書には『西郷隆盛伝』や『大久保利通伝』があります。過去に本学園で史料調査を行い、勝田家(鈴木哲子資料)には幕末維新期の重要史料が残っていることがわかっています。

1941年、勝田孫弥が逝去すると、妻の勝田馨子が精華高等女学校の第2代校長に就任しました。しかし、その馨子も1943年に亡くなり、孫弥の長女道子が第3代校長となりました。道子は、終戦前後の混乱期を乗り切って、1947年の学校教育法の公布にともなう高等女学校から新制高等学校・中学校への改組、1951の私立学校法の公布にともなう経営母体の財団法人から学校法人への改組による精華学園の設立にも精力的に取り組みました。この頃から生徒が急増し、1958年には、東京都新宿区柏木(現・東京都新宿区北新宿)に新校舎を建設し、生徒数も2,000名を超え、芸能人なども通う有名女子校として知られました。

1970年に道子が逝去し、道子の妹である鈴木哲子が第4代校長に就任します。哲子は有名なアメリカのテレビドラマ『大草原の小さな家』の原作の翻訳者でもありました。1973年、副都心となった新宿ではこれ以上の校地拡張が不可能となり、新たに千葉県市原市能満に全校移転し、校名を精華学園第二女子中学校・高等学校に改称しました。しかし、郊外へ移転したため、精華学園は生徒が減少し、経営困難な状況に陥っていきました。

東海大学の総長松前重義は、「精華高等女学校の前身である女子独立学校の2代目の校長は内村鑑三先生である。内村先生が点してこられた教育の灯を消してはならない」と語り、精華学園に救いの手を差し伸べました。哲子は学校の再建を目指し、1974年に学校法人東海大学と提携、精華学園理事長に松前重義が就任。翌年に校名を東海精華女子中学校・高等学校に改称しました。1977年には校名を東海大学精華女子中学校・高等学校に改称。その間、校舎や講堂兼体育館を建設して、学校としての施設を整えていきました。

1985年、鈴木哲子は名誉校長となり、広川善任が第5代校長に就任。翌年には、校名を東海大学付属望洋中学校・高等学校として男女共学の学校として新たに発足しました(中学校は1975年に募集停止、1987年に廃止)。こうして精華学園は東海大学の傘下に入ることになりましたが、学校法人精華学園は、その後も付属浦安高等学校・中学校と付属望洋高等学校を所管し、1993年に発展的に解消しました。2016年、これまで以上に地域に根ざし、地元に愛される学校を目指して東海大学付属市原望洋高等学校に名称変更し、現在に至っています。

第2章 望星学塾の創立と日曜集会

東北帝国大学(現・東北大学)を卒業し逓信省に就職した松前重義は、「人生いかに生きるべきか」について思い悩み、東京・柏木の今井館で内村鑑三が主宰する聖書研究会や講演会に通いました。松前は内村の思想と人類の救済を説く情熱的な訴えに深く感銘を受け、生涯を通じて持ち続けることになる思想的な基盤が、この時期に確立されたと考えられます。

また、聖書研究会を通してプロシアとの戦争に敗れた近代デンマークが教育で復興した歩みを知りました。精神的支柱となったN.F.S.グルントヴィ(1783~1872)の提唱した国民高等学校では、教師と学生が共に生活し、自由に社会や哲学を語り合いました。そこに理想を見いだし、生涯を教育に捧げる決意をします。

1930年3月28日に内村が逝去し、聖書研究会も解散となりました。そこで松前は翌1931年頃から自身の自宅で、内村高弟の山本泰次郎をリーダーとして妻信子や篠原登、大久保眞太郎といった同志たちと共に聖書研究を始めます。まもなく山本は病気のため去りましたが、これが日曜集会、聖書研究会・教育研究会に発展し、『聖書』をテキストに実践的な教育研究や思想研究、時事問題に対する討論を行いました。

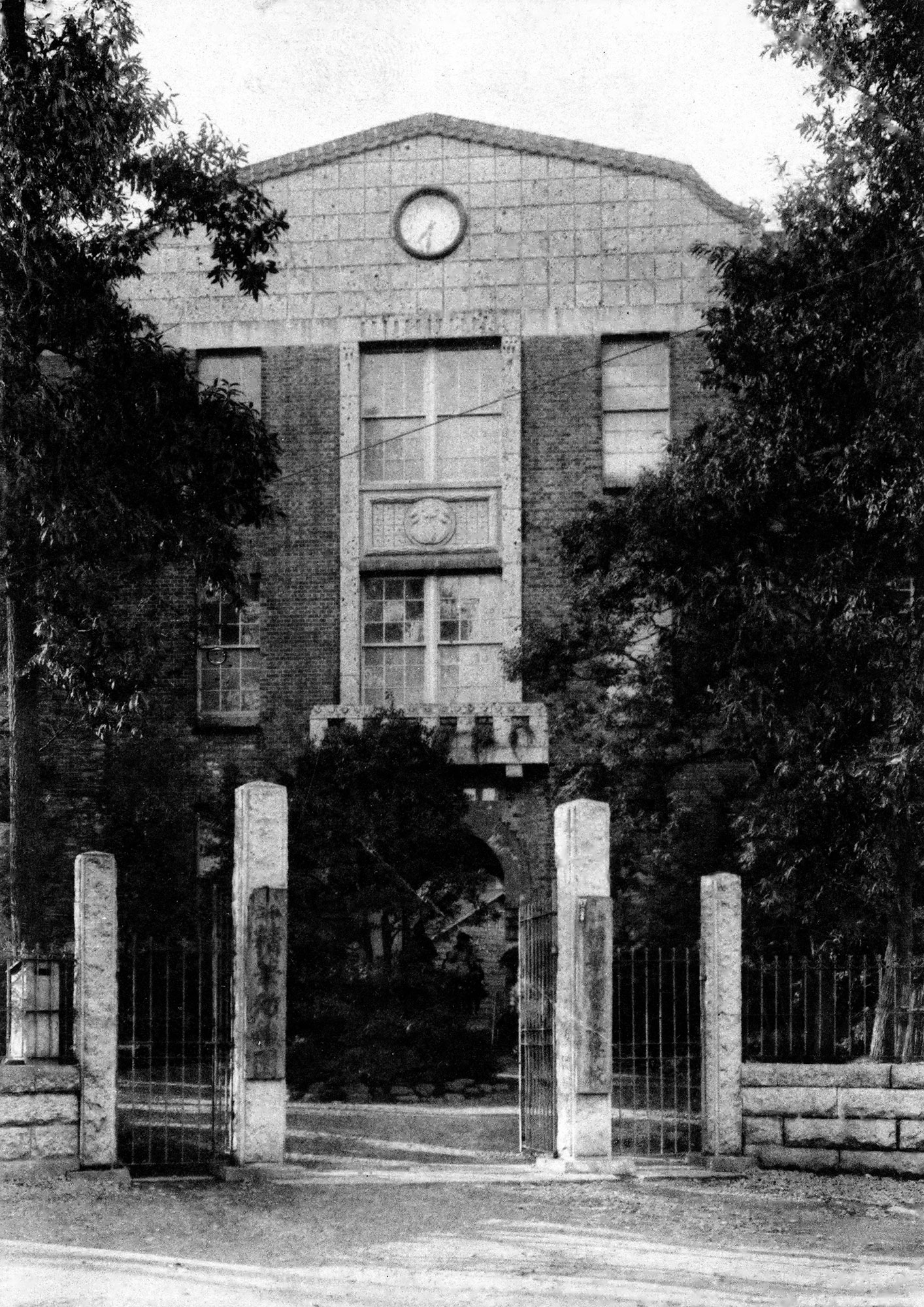

1933年から1年間、欧州留学をした松前はデンマークで国民高等学校を視察※。帰国後、1935年に無装荷ケーブル通信方式を開発した功績によって電気学会から浅野博士奨学祝金として1000円を受領しました。松前はこの祝金に、妻信子の父である森三木から貸与された金を加えて、東京府下武蔵野町(現・東京都武蔵野市)に土地を借り、新居と浅野博士奨学記念館を建築しました。1935年6月8日、上棟式を挙行。そして、この記念館を塾舎として望星学塾の活動を開始したのです。

この時の望星学塾は、松前が師と仰いだ内村の「聖書研究会」の精神を継承し、さらに自らの聖書・教育研究会を発展させて拡充したものといえます。活動の中心は毎日曜日の午前10時から1時間、あるいは1時間半開催される日曜集会でした。初めに賛美歌の斉唱、つぎに『旧約聖書』の詩編の朗読と神への祈り、それから講演、最後に神への祈りを捧げ、また賛美歌を斉唱して散会、という次第でした。この集会の後で、アインシュタインの相対性理論、ハイゼンベルクの不確定性原理、エレクトロニクスの技術問題などが活発に話し合われました。

※詳しくは、「東海大学、教育の原点―松前重義欧州留学の軌跡」を参照

日曜集会と講演会の内容

| 年 | 年号 | 月 | 日 | 曜日 | 事項 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1937 | (昭和12) | 11 | 14 | (日) | 日曜集会で、篠原登が「エレミア21章」を、松前重義が「東洋研究の必要」を講義 |

| 1937 | (昭和12) | 11 | 21 | (日) | 日曜集会で、原島治が「海外伝道の歴史について」を、松前重義が「海外伝道の歴史について」を講義 |

| 1937 | (昭和12) | 11 | 28 | (日) | 日曜集会で、篠原登が「ユダの諸王への予言」(エレミヤ書22)を、松前重義が「人類の救済」(ロマ書8・9)を講義 |

| 1937 | (昭和12) | 12 | 3 | (金) | 第1回講演会で、村上勝利が「ペスタロッチの前半生について」を講演 |

| 1937 | (昭和12) | 12 | 15 | (水) | 第2回講演会で、村上勝利が「ペスタロッチの前半生について」を講演 |

| 1938 | (昭和13) | 1 | 9 | (日) | 日曜集会で、篠原登が「新しき希望」(コリント後書4・7~12)を、松前重義が「本年の責務」(ガラテヤ書1・15 マタイ伝25・5~14、 19・16~)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 1 | 16 | (日) | 日曜集会で、大久保眞太郎が「黙示録と時代」を、篠原登が「エレミヤの戦闘」(エレミヤ書26・27)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 1 | 23 | (日) | 日曜集会で、大久保眞太郎が「新しき契約」(エレミヤ書30・31)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 1 | 30 | (日) | 日曜集会で、大久保眞太郎が「聖書と予言」(黙示録10)を、篠原登が「失敗の生涯」(マタイ伝16・23 ヨハネ伝12・23、16・33)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 2 | 6 | (日) | 日曜集会で、原島治が「伝道の書について」を、松前重義が「客観的日本観」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 2 | 13 | (日) | 日曜集会で、篠原登が「戦いの祈り」(マルコ伝14・35~36)を、松前重義が「伝道に対する我らの態度」(ロマ書10・20~)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 2 | 20 | (日) | 日曜集会で、平岡寛二が「イザヤ書53」を、松前重義が「人類救済の歴史哲学」を講義。大久保眞太郎も講義 |

| 1938 | (昭和13) | 2 | 27 | (日) | 日曜集会で、松前重義が「基督教実践道徳」(ロマ書13)を、篠原登が「エレミヤの滅亡」(エレミヤ書10・37~39)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 3 | 6 | (日) | 日曜集会で、篠原登が「日本精神と基督教」を、大久保眞太郎が「黙示録11・14~」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 3 | 11 | (金) | 日本伝道協会講演会で、政池仁が「台湾の基督教」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 3 | 13 | (日) | 日曜集会で、原島治が「使徒行伝の概要」を、松前重義が「基督教実践道徳の性質」(ロマ書12・2~)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 4 | 3 | (日) | 日曜集会で、松前重義が「基督教実践道徳」(ロマ書11・9~18)を、篠原登が「エレミヤとバルク」(エレミヤ書44・45)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 4 | 10 | (日) | 日曜集会で、大久保眞太郎が「黙示録12・1~6」を、松前重義が「キリスト教実践道徳」(ロマ書12)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 5 | 1 | (日) | 日曜集会で、松前重義が「希望の誡め」(ロマ書13・11~)を、原島治が「使徒行伝研究2」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 5 | 8 | (日) | 日曜集会で、松前重義が「神に見出されるの生涯」(マタイ伝19・22 ~出エジプト記3)を講義。大久保眞太郎も講義 |

| 1938 | (昭和13) | 5 | 15 | (日) | 日曜集会で、松前重義が「人間パウロ」(ロマ書14・15~)を、原島治が「使徒行伝研究3」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 5 | 22 | (日) | 日曜集会で、松前重義が「パウロの野望」(ロマ書15)を、平岡寛二が「ヨブ書に現れた神の愛」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 5 | 29 | (日) | 日曜集会で、松前重義が「愛と偉人」(ロマ書16)を、原島治が「使徒行伝研究4」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 6 | 3 | (金) | 講演会で、鈴木弼美が「科学の本質と宗教」を講演 |

| 1938 | (昭和13) | 6 | 5 | (日) | 日曜集会で原島治が「使徒行伝研究5」を、松前重義が「ロマ書を読了して」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 6 | 12 | (日) | 日曜集会で、大久保忠臣が「朝鮮を旅して」を、松前重義が「日本の現状と将来」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 6 | 19 | (日) | 日曜集会で、横山文三が「デンマーク農村の発達の態度」を、松前重義が「時間に対する我等の態度」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 6 | 26 | (日) | 日曜集会で、原島治が「使徒行伝研究6」を、松前重義が「人物を尊ぶの要」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 7 | 3 | (日) | 日曜集会で、大久保眞太郎が「黙示録13章」を、松前重義が「畔上(賢造)先生の生涯」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 9 | 18 | (日) | 日曜集会で、松前重義が「東洋伝道の本質」を講義。大久保眞太郎も講義 |

| 1938 | (昭和13) | 9 | 25 | (日) | 日曜集会で、原島治が「パウロの回心 使徒行伝研究7」を、松前重義が「エステル書の研究」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 10 | 23 | (日) | 日曜集会で、原島治が「パウロの準備時代 使徒行伝研究8」を、松前重義が「人生の意義」(サムエル後書24・25 伝道之書2~)を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 10 | 30 | (日) | 日曜集会で、篠原登が「相互の了解」を、松前重義が「モーセの十戒の研究」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 11 | 6 | (日) | 日曜集会で、松前重義が「モーセの十戒2」を講義。大久保眞太郎も講義 |

| 1938 | (昭和13) | 11 | 20 | (日) | 日曜集会で、篠原登が「神の力と人の力」を、松前重義が「モーセの十戒3」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 11 | 27 | (日) | 日曜集会で、大久保眞太郎が「聖なる幻 黙示録14」を、篠原登が「真と偽」を、原島治が「使徒行伝研究田」を講義 |

| 1938 | (昭和13) | 12 | 4 | (日) | 日曜集会で、原島治が「使徒行伝研究」を講義 |

| 1939 | (昭和14) | 4 | 2 | (日) | 日曜集会で、篠原登が「ガラテヤ書6章の研究」を、松前重義が「ルカ伝通読 第2章」を講義 |

| 1939 | (昭和14) | 4 | 9 | (日) | 日曜集会で、大久保眞太郎が「黙示録」を、松前重義が「真の探究」を講義 |

| 1939 | (昭和14) | 5 | 7 | (日) | 日曜集会で、篠原登が「ヨブ記 第1回」を、大久保忠臣が「贖罪の信仰」を講義 |

| 1939 | (昭和14) | 6 | 11 | (日) | 日曜集会で、原島治が「使徒行伝研究」を講義 |

| 1939 | (昭和14) | 6 | 25 | (日) | 日曜集会で、大久保眞太郎が「黙示録」を、松前重義が「支那事変と日本」を講義 |

| 1939 | (昭和14) | 9 | 24 | (日) | 日曜集会で、大久保眞太郎が「ペテル後書」を、松前重義が「ルカ8章」を講義 |

| 1939 | (昭和14) | 10 | 1 | (日) | 日曜集会で、原島治が「使徒行伝研究」を講義 |

※年表『東海大学五十年史 通史篇』(学校法人東海大学1993年)、『松前重義と望星学塾―その思想と行動』(学校法人東海大学、1986)より

※その他の日にも遠足や各人感想を述べる集会なども行われた

第3章 望星講座開催と望星学塾の活動停止

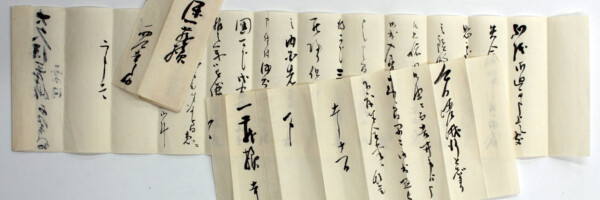

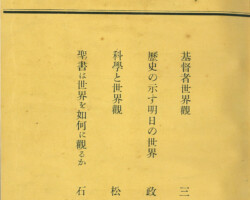

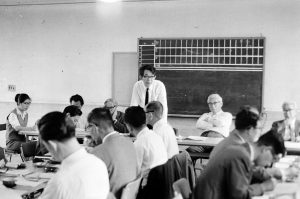

1940年3月25日から29日までの5日間、望星学塾が主催して、神田駿河台にあった佐藤新興生活館(現・旧山の上ホテル建物)講堂で「内村鑑三先生記念 第一回望星講座」を開催しました。講師は内村の高弟である三谷隆正(題目「基督者世界観」)、政池仁(題目「歴史の示す明日の世界」)、石原兵永(題目「聖書は世界を如何に観るか」)の3人に松前重義(題目「科学と世界観」)を加えた4人で、同じく高弟の山本泰次郎が司会をし、望星学塾有志の努力により、望星講座は成功しました。この講演の内容を大久保眞太郎が筆記し、まとめたものを『我等の世界観』(望星学塾、1940年)として出版。その「序」において松前は「聴講者は連日百名を下らず、連夜しつくり溶け合つた真によき会合を持つことが出来た(原文のまま)」と記しています。

望星学塾では、1939年末より、塾舎の改築を始めて1階と2階合わせて8部屋としますが、それにともない寄宿塾生の募集を始めました。5名の塾生が入り、翌年4月21日に入塾式が行われました。塾則では、キリスト教の信仰を運営の基礎的精神としていながら、キリスト教徒であることを前提とせず、「基督教に反対せざるもの」とのみ定めていました。

しかし、1941年12月から始まった太平洋戦争が塾の生活にも影響し始めると1942年末には塾生は一人もいなくなり、1944年7月に松前が二等兵として召集されると活動を停止するに至ります。その間に巣立った塾生は通いと寄宿を合わせておよそ100名に達しました。

最後の寄宿塾生たちによると、塾生には日曜集会への出席も強要されず、キリスト教や聖書の研究を中心とするものであったが自由な討論がなされ、デンマーク体操など運動もしたという証言が残っています。

第4章 望星講座の復活

望星学塾が停止して、およそ30年の時を経た1976年5月5日、望星学塾の塾舎に地域における社会教育を実践する活動として「松前少年柔道塾」が開塾します。1979年12月に松前は国際柔道連盟会長に就任しました。柔道塾に通う塾生の年齢幅も広がり国際交流も盛んに行われるようになり、翌年に「松前柔道塾」に改称。1981年の望星学塾創立45周年を機に、塾舎を記念館として保存し、新たな活動拠点となる新館が建設されました。1982年に学校法人東海大学の組織となり、その目的を「望星学塾は、昭和11年松前重義総長によって創立されたもので、本塾はその精神及び活動を継承し、東海大学建学の精髄として永遠に伝承すること」と定めました。

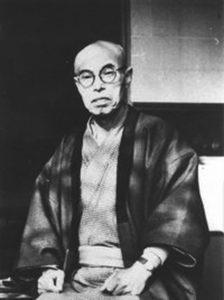

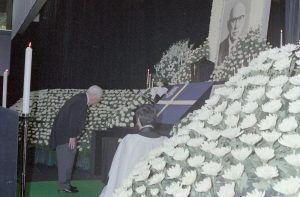

それに伴い1983年2月、戦前の望星学塾で行われていた講演会の理念を継承するものとして、「望星講座」が復活することとなりました。81歳の松前は、その再開となった第1回の講座に自ら立って冒頭に、次のような決意を語っています。

「私の人生の若かりしころの仕事……昭和11年から戦争が始まる5、6年の歴史でありましたが、この武蔵野の地に開いた私塾「望星学塾」において同志が相集い、聖書を読み、時代思潮を論じ、たびたび講演をいたしました。これをまた老齢にいたって始めようと思い立ちましたのは、今日の国際情勢というものが軍拡による米ソの対立によってきわめて危機的な様相を深めておる、このようなときこそ冷静な理性をもって時代の流れを見きわめ、平和の実現に向けて具体的な行動を起こさなければならないと考えたからであります。」

この言葉に対して、のちに松前重義から塾長を引き継いだ松前達郎は、「時代が移り変わり国際情勢が大きく好転したように見えても、根底に横たわる危機的様相に大差はない。平和を求める理性の声を消してはならない。その理性こそ教育の生命と言えるだろう。」と述べました。望星講座は、時代や社会に合わせて内容は変化していますが、社会教育による平和のための継続的な活動の一つとして、本学園と社会との接点となっています。

松前重義望星講座動画

第1回「軍拡による米ソ対立と人類の危機」

[1983年2月26日]

危機感を深める米ソの軍拡について

[6分38秒]

人間の交流こそが友好の基本

[3分38秒]

松前達郎望星講座動画

第108回「科学技術と現代文明」[1992年1月25日]

第156回「松前重義と政治思想」[1996年1月27日]

いま、求められる文明

[2分9秒]

未来に向けた意識変革

[3分28秒]

第1~500回の望星講座タイトル・講師一覧

| 回 | 開催日 | タイトル | 講師 | 所属・肩書 |

|---|---|---|---|---|

| 第1回 | 1983(昭和58)年 2月26日 | 軍拡による米ソ対立と人類の危機 ―平和への道はないか― | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第2回 | 1983(昭和58)年 3月19日 | 真の地方自治を求めて ―革新武蔵野市政20年の軌跡― | 後藤喜八郎 | 全国革新市長会自治センター理事・武蔵野市前市長 |

| 第2回 | 1983(昭和58)年 3月19日 | 日本の教育の現状と将来 ―日本における教育体制をどうするか― | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第3回 | 1983(昭和58)年 4月16日 | 共存と拮抗 ―顕微鏡下の世界から― | 佐々木正五 | 東海大学医学部長 |

| 第3回 | 1983(昭和58)年 4月16日 | 科学の進歩と社会思想 | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第4回 | 1983(昭和58)年 5月14日 | 内外情勢と日本の政治 | 内田健三 | 政治評論家・NHK客員解説員・法政大学法学部教授 |

| 第5回 | 1983(昭和58)年 6月25日 | 海底の史実を解明する | 茂在寅男 | 東海大学海洋学部教授 |

| 第5回 | 1983(昭和58)年 6月25日 | 今、なぜ経験か? ~意味と文化の世界 | 松前紀男 | 北海道東海大学学長 |

| 第6回 | 1983(昭和58)年 7月16日 | 世界史の中の日本 | 永井道雄 | 元文部大臣・国連大学学長特別顧問 |

| 第7回 | 1983(昭和58)年 8月27日 | スポーツを通しての人づくり ―チャンピオン・スポーツの意義について― | 佐藤宣践 | 東海大学体育学部教授・同大学柔道部監督・柔道連盟強化コーチ |

| 第7回 | 1983(昭和58)年 8月27日 | 日本文化の核(コア)をさぐる | 石田一良 | 東海大学文学部教授 |

| 第8回 | 1983(昭和58)年 9月17日 | 原子力と宇宙の時代 | 松前達郎 | 学校法人東海大学副総長・望星学塾副塾長・参議院議員 |

| 第9回 | 1983(昭和58)年 10月22日 | 活字と映像の世界 | 徳間康快 | 徳間書店社長・東京タイムズ社社長・大映映画社長 |

| 第10回 | 1983(昭和58)年 11月12日 | 私立大学と官立大学の国家に果たす使命 | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第10回 | 1983(昭和58)年 11月12日 | 柔道と私 | 山下泰裕 | 東海大学体育学部講師 |

| 第11回 | 1983(昭和58)年 12月10日 | たべものと成人病 | 五島雄一郎 | 東海大学医学部付属病院病院長 |

| 第11回 | 1983(昭和58)年 12月10日 | 私の教育観 ~障害児とのつきあいの中から | 長瀬又男 | 東京学芸大学教授・同大学保健管理センター所長 |

| 第12回 | 1984(昭和59)年 1月28日 | 国際経済と留学生 | 大来佐武郎 | 元外務大臣・国際大学学長・外務省顧問 |

| 第13回 | 1984(昭和59)年 2月18日 | エジソンからスペース・シャトルまで | 村野賢哉 | 東海大学文明研究所非常勤教授 |

| 第13回 | 1984(昭和59)年 2月18日 | 地震の発生とその予知 | 浅田敏 | 東海大学開発技術研究所教授 |

| 第14回 | 1984(昭和59)年 3月3日 | 現代の国家とその将来 | 藤牧新平 | 東海大学教養学部教授・防衛大学校講師 |

| 第14回 | 1984(昭和59)年 3月3日 | 国際化の中での農業問題 | 川野重任 | 東海大学政治経済学部部長 |

| 第15回 | 1984(昭和59)年 4月14日 | ヨーロッパ文化と日本文化 | T.P.レゲット | 英国放送協会日本語部長・日本武道研究家 |

| 第16回 | 1984(昭和59)年 5月12日 | 教育改革問題に対する私見 | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第17回 | 1984(昭和59)年 6月9日 | 機械化社会と安全 | 井戸剛 | 東海大学工学部航空宇宙学科教授 |

| 第17回 | 1984(昭和59)年 6月9日 | 情報化社会と未来 ―オフィス・オートメーションの世界― | 道下忠行 | 東海大学工学部経営工学科主任教授・同大学教育工学研究所長 |

| 第18回 | 1984(昭和59)年 7月14日 | 未来を開く教育 | 林健太郎 | 参議員議員・元東京大学学長・国際交流基金理事長 |

| 第19回 | 1984(昭和59)年 8月25日 | 演劇と人生 | 倉橋健 | 早稲田大学教授・同大学演劇博物館長 |

| 第19回 | 1984(昭和59)年 8月25日 | からだとこころの会話 | 中野良子 | 俳優 |

| 第20回 | 1984(昭和59)年 9月22日 | デンマークの話 | 高橋展子 | 前デンマーク特命全権大使 |

| 第21回 | 1984(昭和59)年 10月20日 | 勝負と人生 | 北出清五郎 | NHKアナウンサー・同外部委員 |

| 第21回 | 1984(昭和59)年 10月20日 | オリンピックを終えて ※中止 | 山下泰裕 | 東海大学体育学部講師 |

| 第22回 | 1984(昭和59)年 11月17日 | スウェーデンについて ~最新映画つき | グンナー・N・ロネウス | 駐日スウェーデン王国大使館特命全権大使 |

| 第23回 | 1984(昭和59)年 12月15日 | テレビよ、驕るなかれ! | 岡本愛彦 | 映画監督・テレビ演出家 |

| 第24回 | 1985(昭和60)年 1月19日 | 高齢化社会への提言 | 太田新太郎 | 東邦生命保険相互会社代表取締役社長 |

| 第25回 | 1985(昭和60)年 2月2日 | 現代史と私 | 豊田穣 | 作家 |

| 第26回 | 1985(昭和60)年 3月9日 | 情報化社会と私たちの生活 | 松前達郎 | 学校法人東海大学副総長・望星学塾副塾長 |

| 第27回 | 1985(昭和60)年 4月13日 | 現代子ども事情 ―感性時代の心の育て方― | 阿部進 | 創造教育センター代表・野生学園園長 |

| 第27回 | 1985(昭和60)年 4月13日 | 世界情勢と日本の進路 | 中山賀博 | 財団法人中東調査会理事長・元駐日フランス大使 |

| 第28回 | 1985(昭和60)年 5月18日 | もっとも小さい人々とともに | 竹村泰子 | 衆議院議員・社会労働委員 |

| 第28回 | 1985(昭和60)年 5月18日 | 我が人生街道から | 川野辺静 | 東京医科歯科大学常任理事・医学博士・元参議院議員・厚生政務次官 |

| 第29回 | 1985(昭和60)年 6月22日 | この頃思うこと | 秋山ちえ子 | 評論家 |

| 第29回 | 1985(昭和60)年 6月22日 | 平和への外交と勇断 | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第30回 | 1985(昭和60)年 7月20日 | 中国医学の由来 | 村岡正隆 | 中国生体研究所所長 |

| 第30回 | 1985(昭和60)年 7月20日 | 中国近代医学の秘密 | 奚達 | 中日友好病院骨傷科責任医師 |

| 第31回 | 1985(昭和60)年 8月24日 | 技術開発と経営者の先見 ―限りなき音への挑戦― | 谷勝馬 | ティアック株式会社代表取締役社長 |

| 第32回 | 1985(昭和60)年 9月28日 | 高校野球に思うこと | 牧野直隆 | 日本高等学校野球連盟会長 |

| 第33回 | 1985(昭和60)年 11月2日 | 「政治予測の方法」 ―最近の政界の動きから― | 千田恒 | サンケイ新聞社論説副委員長 |

| 第33回 | 1985(昭和60)年 11月2日 | 社会を変える人工衛星 | 松前仰 | 東海大学社会教育センター所長・衆議院議員 |

| 第34回 | 1985(昭和60)年 11月16日 | 地震と市民生活 ―被害を少なくするために― | 宇佐美龍夫 | 東京大学名誉教授・信州大学工学部教授 |

| 第34回 | 1985(昭和60)年 11月16日 | 地震予知の現状 ―残された課題― | 浅田敏 | 東海大学開発技術研究所教授・地震予知連絡会会長 |

| 第35回 | 1985(昭和60)年 12月21日 | 宇宙戦争への秒読み | 松前達郎 | 学校法人東海大学副総長・望星学塾副塾長 |

| 第36回 | 1986(昭和61)年 1月11日 | 新しい文化としての先端技術 | 林雄二郎 | 未来工学研究所副理事長・日本未来学会会長 |

| 第37回 | 1986(昭和61)年 2月8日 | 私の考える東京の未来像 | 磯村英一 | 地域改善対策協議会会長・東洋大学元学長 |

| 第38回 | 1986(昭和61)年 3月8日 | 国際社会に果たすデンマークの役割 | ベンツ・リンドヴラッド | 駐日デンマーク王国大使館領事 |

| 第39回 | 1986(昭和61)年 4月12日 | スポーツと国際友好 | 岡野俊一郎 | 日本オリンピック委員会総務主事・メキシコ五輪サッカー日本代表チームコーチ |

| 第39回 | 1986(昭和61)年 4月13日 | 創刊によせて 望星学塾の由来とその精神 | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第40回 | 1986(昭和61)年 5月17日 | 日本におけるFM放送物語 | 松前重義 | 学校法人大学総長・望星学塾塾長・㈱FM東京代表取締役会長 |

| 第41回 | 1986(昭和61)年 6月14日 | 海外協力と日本の役割 ―文化と相互理解を考える― | 川喜田二郎 | 川喜田研究所名誉顧問・中部大学国際関係学部教授 |

| 第42回 | 1986(昭和61)年 7月19日 | <師弟対談> スポーツと人生 健康スポーツ時代のなかでスポーツと生活を考える | 佐藤宣践 | 東海大学体育学部副学部長・教授 |

| 第42回 | 1986(昭和61)年 7月19日 | <師弟対談> スポーツと人生 健康スポーツ時代のなかでスポーツと生活を考える | 山下泰裕 | 東海大学体育学部助教授 |

| 第43回 | 1986(昭和61)年 8月30日 | 情報ルネッサンス時代の到来 ―情報化社会と日本の役割― | 白根禮吉 | 電気通信科学財団理事長 |

| 第44回 | 1986(昭和61)年 9月13日 | 映画を通して世界を知る ―アジア・アフリカの映画を見て― | 佐藤忠男 | 映画評論家 |

| 第45回 | 1986(昭和61)年 10月11日 | 空気にツメを立てろ ―問題意識とは何か― | 扇谷正造 | 評論家 |

| 第46回 | 1986(昭和61)年 12月5日 | 50周年を迎える ―盛大に祝賀会開催― 世界に一粒の種を播くとき ―今に生きる望星学塾の精神― | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第46回 | 1986(昭和61)年 12月5日 | 50周年を迎える ―盛大に祝賀会開催― 人道主義を原点に理想を生きる ―”松前重義が語るわが昭和史″を取材して― | 白井久也 | 朝日新聞社編集委員 |

| 第47回 | 1986(昭和61)年 12月20日 | 科学技術と現代文明 ―宇宙戦略とSDIについて― | 松前達郎 | 学校法人東海大学副総長・望星学塾副塾長・参議院議員 |

| 第48回 | 1987(昭和62)年 1月31日 | 手づくりの町づくり村づくり ―今、自治体に問われているものは― | 吉田善明 | 明治大学法学部教授 |

| 第49回 | 1987(昭和62)年 2月28日 | 売上税の本質をつく ―税制改革の動向と日本の運命― | 北野弘久 | 日本大学法学部教授 |

| 第50回 | 1987(昭和62)年 3月7日 | 海を渡った一通の手紙 ―遣隋使とその国書問題の周辺― | 西嶋定生 | 就実女子大学教授 |

| 第51回 | 1987(昭和62)年 4月11日 | 高齢化社会をよりよく生きる ―四世代時代のコミュニケーション― | 樋口恵子 | 東京家政大学教授 |

| 第52回 | 1987(昭和62)年 5月16日 | エイズの話題について ―血液中のウイルスを考える― | 木村三生夫 | 東海大学医学部教授 |

| 第53回 | 1987(昭和62)年 7月4日 | 民間外交20年 ―日本の進むべき道を探る― | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長・日本対外文化協会会長 |

| 第53回 | 1987(昭和62)年 7月4日 | ブルガリアの話 ―両国の相互理解と友好のために― | ペーター・バシカロフ | 在日ブルガリア人民共和国特命全権大使 |

| 第54回 | 1987(昭和62)年 7月18日 | 今後一年どうするか ―ハイテク社会にむけて― | 唐津一 | 東海大学開発研究所教授 |

| 第55回 | 1987(昭和62)年 8月29日 | スポーツと人生 ―チャレンジ・スポーツの強化に携って― | 斉藤勝 | 東海大学体育学部教授 |

| 第56回 | 1987(昭和62)年 9月17日 | サハリンの朝鮮人と日本の戦後責任 | 大沼保昭 | 東京大学法学部教授 |

| 第57回 | 1987(昭和62)年 10月24日 | 日中関係の一層の発展のために | 辻康吾 | 東海大学教養学部教授 |

| 第58回 | 1987(昭和62)年 11月28日 | 情報通信革命下の世界と日本の経済 | 小金芳弘 | ㈱日興リサーチセンター理事 |

| 第59回 | 1987(昭和62)年 12月19日 | 地球を見る ―人工衛星からのスペースイメージ― | 坂田俊文 | 東海大学情報技術センター所長・工学博士 |

| 第60回 | 1988(昭和63)年 1月30日 | 新しい国際化時代 | 松前達郎 | 学校法人東海大学副総長・学長 |

| 第61回 | 1988(昭和63)年 2月13日 | ヨーロッパの安定とオーストリアの中立 | ミヒャエル・H・フィッツ | 在日オーストラリア共和国特命全権大使 |

| 第62回 | 1988(昭和63)年 3月26日 | 日本と朝鮮半島 | 林建彦 | 東海大学文学部教授 |

| 第63回 | 1988(昭和63)年 4月23日 | 社会を変える生涯教育 | 室俊司 | 立教大学文学部教授 |

| 第64回 | 1988(昭和63)年 5月21日 | 女性と年金 | 島田とみ子 | 東海大学外国語教育センター教授 |

| 第65回 | 1988(昭和63)年 6月4日 | 歴史の波動と近代史 | 松前重義 | 東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第65回 | 1988(昭和63)年 6月4日 | 教育と国際交流 ―英・日文化の違いを越えて― | モリス・E・ジェンキンズ | ブリティッシュ・カウンシル教育・社会科学担当官 |

| 第66回 | 1988(昭和63)年 7月2日 | 超電導のふしぎ ―21世紀に向けての新技術― | 太刀川恭治 | 東海大学工学部教授 |

| 第67回 | 1988(昭和63)年 8月27日 | 東独のスポーツ事情 | ローター・ペーター・ヴィッツ | 東独国営政経専門月刊誌「ホリツォント」アジア特派員 |

| 第68回 | 1988(昭和63)年 9月3日 | オリンピックを語る ―わが体験的スポーツ論― | 山下泰裕 | 東海大学体育学部助教授 |

| 第69回 | 1988(昭和63)年 10月29日 | 開発と保全 ―ヨーロッパから学ぶ― | 佐藤竺 | 成蹊大学法学部教授 |

| 第70回 | 1988(昭和63)年 11月5日 | たべものと成人病 | 五島雄一郎 | 東海大学医学部教授・同学部付属病院病院長 |

| 第71回 | 1988(昭和63)年 12月17日 | アジアにおける開発協力の諸問題 | 西本洋一 | 東海大学政治経済学部教授 |

| 第72回 | 1989(平成01)年 1月21日 | 防衛の限界 ―わが国の防衛と外交はいかにあるべきか― | 松前達郎 | 学校法人東海大学副総長・学長、望星学塾副塾長 |

| 第73回 | 1989(平成01)年 2月25日 | 日本近代史における賀川豊彦の歩み ―内山鑑三との対比において― | 雨宮栄一 | 日本基督教団東駒形教会牧師 |

| 第74回 | 1989(平成01)年 3月18日 | 留学生の日本観 ―国際化の岐路に立つ日本で学んで― | セエッド・H・ガラミザデ/ テオ・チャン・テック/ 金沢山 | 東海大学文学部2年/ 東海大学政治経済学部4年/ 東海大学教養学部3年 |

| 第75回 | 1989(平成01)年 4月15日 | ヨーロッパにおける日本研究 | オロフ・G・リディン | コペンハーゲン大学教授・東アジア研究所長 |

| 第76回 | 1989(平成01)年 5月27日 | 文明への適応と挑戦 ―現代社会とスポーツ― | 岸野雄三 | 国際武道大学教授・同大学副学長 |

| 第76回 | 1989(平成01)年 5月27日 | スポーツで結ぶ民俗と国家間の友情 ―世界平和への道― | 松前重義 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第77回 | 1989(平成01)年 6月10日 | オンブズマン制度 ―行政監視の試み― | 宇都宮深志 | 東海大学政治経済学部教授 |

| 第78回 | 1989(平成01)年 7月15日 | 疫学とは何か ―喫煙、大気汚染の健康影響にふれて― | 春日斉 | 東海大学医学部教授 |

| 第79回 | 1989(平成01)年 8月26日 | 危機の家庭 ―女たちの新しい生き方を問う― | 吉武輝子 | 女性問題評論家 |

| 第80回 | 1989(平成01)年 9月30日 | 器の成り立ち ―アイヌ語から考える― | 岡村吉右衛門 | 工芸家 |

| 第81回 | 1989(平成01)年 10月21日 | 女性と政治 ―日米比較― | 武見敬三 | 東海大学政治経済学部助教授 |

| 第82回 | 1989(平成01)年 11月18日 | 国際社会の新潮流と日本の役割 | 永野信利 | 東海大学教養学部教授 |

| 第83回 | 1989(平成01)年 12月9日 | 国際化と海外私立日本人学校 ―国際化時代の教育を考える― | 山岸駿介 | 朝日新聞社社会部記者 |

| 第84回 | 1990(平成02)年 1月20日 | ウラジオストクへの遠い道 ―東西関係の新展開― | 松前達郎 | 学校法人東海大学副総長・学長、望星学塾副塾長 |

| 第85回 | 1990(平成02)年 2月17日 | ゴルバチョフの世界政策と日ソ関係 | 杉森康二 | 日本対外文化協会専務理事・事務局長 |

| 第86回 | 1990(平成02)年 3月10日 | ドラマチックな人生 ―これからの教育を考える― | 内木文英 | 東海大学付属望星高等学校校長 |

| 第87回 | 1990(平成02)年 4月21日 | ヨーロッパとドイツ問題 | Dr.ハンス・ヨアヒム・ハリーヤ閣下 | ドイツ連邦共和国駐日特命全権大使 |

| 第88回 | 1990(平成02)年 5月19日 | 人間関係能力のひずみと青少年教育 | 山本銀次 | 東海大学文学部教授 |

| 第89回 | 1990(平成02)年 6月16日 | 歴史観・人生観と思想 | 松前重義 | 東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第89回 | 1990(平成02)年 6月16日 | 望星学塾で与えられたもの | 長瀬又男 | 社会福祉法人雲柱社賀川学園名誉園長、旧望星学塾塾生 |

| 第90回 | 1990(平成02)年 7月7日 | 私の歩いた国際社会 ―日本人は何をしなければならないか― | 軍司貞則 | ノンフィクション作家 |

| 第91回 | 1990(平成02)年 8月25日 | 女性の生き方と私の創作活動 | 永畑道子 | 作家 |

| 第92回 | 1990(平成02)年 9月29日 | 地球環境問題と私たちの生活 | 品田穣 | 国際武道大学教授 |

| 第93回 | 1990(平成02)年 10月13日 | 中国人の歴史観 | 藤家禮之助 | 東海大学文学部教授 |

| 第94回 | 1990(平成02)年 11月17日 | ドイツ統一とヨーロッパ | 前島巖 | 東海大学教養学部教授 |

| 第95回 | 1990(平成02)年 12月15日 | 数の不思議さ面白さ | ピーター・フランクル | 東海大学非常勤講師・数学者 |

| 第96回 | 1991(平成03)年 1月19日 | 情報技術が世界を変える | 松前達郎 | 学校法人東海大学副総長・学長、望星学塾副塾長 |

| 第97回 | 1991(平成03)年 2月16日 | 内外経済の見通しについて ―激動する世界と、私たちのくらしのゆくえ― | 関野邦夫 | 三菱銀行調査部長 |

| 第98回 | 1991(平成03)年 3月30日 | 国際政治分析の常識 ―ソ連・バルト・北欧・中東を中心として― | 武田龍夫 | 北海道東海大学国際文化学部教授 |

| 第99回 | 1991(平成03)年 4月27日 | 日本は悪くない ―日米貿易摩擦について思う― | ビル・トッテン | 株式会社アシスト社長 |

| 第100回 | 1991(平成03)年 5月25日 | 明日を拓く日本の科学技術 | 唐津一 | 東海大学福岡短期大学学長 |

| 第101回 | 1991(平成03)年 6月15日 | 放送開発の歴史と多メディア時代の文化 ※中止 | 松前紀男 | 北海道東海大学学長 |

| 第102回 | 1991(平成03)年 7月20日 | 宇宙開発の未来と人類 | 松前仰 | 東海大学社会教育センター所長・衆議院議員 |

| 第103回 | 1991(平成03)年 8月3日 | 麻薬の人体におよぼす影響 | 岡哲雄 | 東海大学医学部教授 |

| 第104回 | 1991(平成03)年 9月21日 | 転換期の生き方 ―女と男・生と死― | 林郁 | 作家 |

| 第105回 | 1991(平成03)年 10月19日 | チャレンジスピリットで翔ける | 高野進 | 四百メートル競走日本記録保持者・東海大学助手 |

| 第106回 | 1991(平成03)年 11月16日 | 放送開発の歴史と多メディア時代の文化 | 松前紀男 | 東海大学学長 |

| 第107回 | 1991(平成03)年 12月14日 | 90年代のアメリカ政治 | 砂田一郎 | 東海大学政治経済学部教授 |

| 第108回 | 1992(平成04)年 1月25日 | 科学技術と現代文明 ―科学と宗教の戦い― | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第109回 | 1992(平成04)年 2月15日 | ドイツの外国人労働者 | ゲプハルト・ヒールシャー | 南ドイツ新聞極東特派員 |

| 第110回 | 1992(平成04)年 3月14日 | 最近の労働事情 ―日本人は働き過ぎか― | 小粥義朗 | 中小企業退職金共済事業団理事長・元労働事務次官 |

| 第111回 | 1992(平成04)年 4月11日 | EC-ヨーロッパ共同体のゆくえ | 倉田保雄 | 国際問題評論家 |

| 第112回 | 1992(平成04)年 5月9日 | 地球と遊ぶ | 夢枕獏 | SF作家 |

| 第113回 | 1992(平成04)年 6月13日 | 殿と重役 ―多価値(マルチ・バリュー)型組織はどうつくられるのか― | ジョージ・フィールズ | ASIマーケットリサーチ株式会社会長 |

| 第114回 | 1992(平成04)年 7月18日 | 教育の転換期に何が問われるか ―教育の理念と建学の歴史的意味をふまえて― | 松前紀男 | 東海大学学長 |

| 第115回 | 1992(平成04)年 8月1日 | 男たちへのメッセージ ―男女雇用機会均等法をめぐって― | 小室加代子 | 評論家 |

| 第116回 | 1992(平成04)年 9月19日 | 家族・愛・こども ―現代の若者と家庭環境― | 池口太史 | 財団法人東邦生命社会福祉事業団理事長 |

| 第117回 | 1992(平成04)年 10月31日 | 医療活動と国際協力 | 小澤敦 | 東海大学医学部教授 |

| 第118回 | 1992(平成04)年 11月21日 | 情報が歴史を変える | 松尾守之 | 東海大学工学部教授 |

| 第119回 | 1992(平成04)年 12月12日 | 現代数学教育批判 ―発見とその脇役たち― | 秋山仁 | 東京理科大学理学部教授 |

| 第120回 | 1993(平成05)年 2月6日 | 東海大学と松前重義 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第121回 | 1993(平成05)年 2月20日 | 医学から見たエイズ | 河村信夫 | 東海大学医学部教授 |

| 第122回 | 1993(平成05)年 3月6日 <移動望星講座> | 海と魚のふしぎを探る | 小林弘治 | 東海大学海洋科学博物館学芸員 |

| 第123回 | 1993(平成05)年 4月24日 | 太陽と人類 ―ヒトは太陽をどうみてきたか― | 櫻井邦朋 | 神奈川大学工学部教授 |

| 第124回 | 1993(平成05)年 5月22日 | 太陽エネルギー時代を拓く ―ソーラーカー開発の記録― | 松前義昭 | 東海大学工学部助教授 |

| 第125回 | 1993(平成05)年 6月12日 | 人類と地球環境 ―宇宙からのウォッチング― | 坂田俊文 | 東海大学工学部教授・情報技術センター所長 |

| 第126回 | 1993(平成05)年 7月3日 | ベルリン2000年のビジョン | ティロ・グラーフ・ブロックドルフ | ベルリン日独センター事務総長 |

| 第127回 | 1993(平成05)年 7月31日 | 中国の内政と外交のゆくえ | 朱建栄 | 東洋女子短期大学欧米文化学科助教授 |

| 第128回 | 1993(平成05)年 9月18日 | どこへ行くロシア | ミハイル・I・クルピヤンコ | 岡山大学文学部助教授 |

| 第129回 | 1993(平成05)年 10月23日~24日 | <移動望星講座> 信濃塩田平の歴史と文化 | 牛山佳幸 | 信州大学教養学部助教授 |

| 第129回 | 1993(平成05)年 10月23日~24日 | <移動望星講座> 夜空に過去を見る | 福江潔也 | 東海大学開発技術研究所助教授・情報技術センター研究員 |

| 第130回 | 1993(平成05)年 11月20日 | ハイテク考古学 ―甦る幻の壁画― | 坂田俊文 | 東海大学工学部教授・情報技術センター所長 |

| 第131回 | 1993(平成05)年 12月18日 | 宇宙考古学 ―人工衛星で古代都市を探る― | 坂田俊文 | 東海大学工学部教授・情報技術センター所長 |

| 第132回 | 1994(平成06)年 2月5日 | コペルニクスから産業革命まで ―現代文明の問題点― | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第133回 | 1994(平成06)年 2月19日 | 脳の記憶機能のモデル化 ―記憶はどのようにして可能になるか― | 深井朋樹 | 東海大学工学部助教授 |

| 第134回 | 1994(平成06)年 3月5日 | 水と大地 ―水生植物のワイズユース― | 椛田聖考 | 九州東海大学農学部教授 |

| 第135回 | 1994(平成06)年 4月16日 | 歴史的転換期における国際政治と日本政治 | 武見敬三 | 東海大学政治経済学部助教授 |

| 第136回 | 1994(平成06)年 5月21日 | 新望星丸・太平洋の48日間 ―洋上教育は可能性への挑戦― | 齋藤勝 | 東海大学体育学部教授・同大学学務部担当課長・第26回海外研修航海団長 |

| 第137回 | 1994(平成06)年 6月18日 | ウルグァイ・ラウンド交渉と世界の新経済秩序 | 高瀬保 | 東海大学法学部教授・元ガット事務局部長 |

| 第138回 | 1994(平成06)年 7月23日 | <対談> どうなる人類と地球の未来 | 坂田俊文 | 東海大学工学部教授・情報技術センター所長 |

| 第138回 | 1994(平成06)年 7月23日 | <対談> どうなる人類と地球の未来 | 武見敬三 | 東海大学政治経済学部助教授・平和戦略国際研究所次長 |

| 第139回 | 1994(平成06)年 8月27日 | 地球の環境~傾向と対策~ | 坂田俊文 | 東海大学工学部教授・情報技術センター所長 |

| 第140回 | 1994(平成06)年 10月1日~2日 | <移動望星講座> 秋の星空探訪~天の川沿いの散歩道~ | 福江潔也 | 東海大学開発技術研究所助教授 |

| 第140回 | 1994(平成06)年 10月1日~2日 | <移動望星講座> 自然のおいたちを探る~関東平野と浅間火山~ | 赤羽貞幸 | 信州大学教育学部助教授 |

| 第141回 | 1994(平成06)年 10月22日 | なにが寿命を決めるか? | 太田保世 | 東海大学医学部教授・医学部付属病院副院長 |

| 第142回 | 1994(平成06)年 11月19日 | 医療の来し方、行く末 | 澤田祐介 | 東海大学医学部教授・東海大学付属病院救命救急センター所長 |

| 第143回 | 1994(平成06)年 12月17日 | 自閉症の世界 | 山崎晃資 | 東海大学医学部教授 |

| 第144回 | 1995(平成07)年 2月4日 | デンマークの話 ―時代をひらいた人々― | 松前達郎 | 東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第145回 | 1995(平成07)年 2月18日 | 画像情報を用いた次世代の交通管制について | 岩﨑洋一郎 | 九州東海大学工学部助教授 |

| 第146回 | 1995(平成07)年 3月4日 | 地球とはいかなる星か | 松井孝典 | 東京大学大学院理学系研究科助教授 |

| 第147回 | 1995(平成07)年 4月22日 | 技術の生涯 ―松前重義先生に導かれ― | 宮川岸雄 | 日本大洋海底電線株式会社相談役 |

| 第148回 | 1995(平成07)年 5月27日 | 無私の心 ―内村鑑三の奇跡観― | 原島正 | 東洋英和学院短期大学部教授 |

| 第149回 | 1995(平成07)年 6月24日 | 松前重義とデンマーク国民高等学校 ―教育の使命― | 難波克彰 | 東海大学文明研究所教授 |

| 第150回 | 1995(平成07)年 7月15日 | 新しい社会の創造 ―ノーマリゼーションの思想― | 花村春樹 | 東海大学健康科学部教授 |

| 第151回 | 1995(平成07)年 8月26日 | 日本の大学の教育改革について | 山岸駿介 | 朝日新聞編集委員 |

| 第152回 | 1995(平成07)年 9月30日 | <パネル・ディスカッション> 学ぶ喜び ―もう一人の自分発見― 学びたいとき、いつも門は開いている | 伊藤東作 | 東海大学付属望星高等学校卒業生(76年度卒業) |

| 第152回 | 1995(平成07)年 9月30日 | <パネル・ディスカッション> 学ぶ喜び ―もう一人の自分発見― 望星の先生と触れ合って目標ができた | 原澤純一 | 東海大学付属望星高等学校卒業生(71年度卒業) |

| 第152回 | 1995(平成07)年 9月30日 | <パネル・ディスカッション> 学ぶ喜び ―もう一人の自分発見― 「私の一番悲しかったこと」を作文に | 青木珠美 | 東海大学付属望星高等学校卒業生(90年度卒業) |

| 第153回 | 1995(平成07)年 10月14日~15日 <移動望星講座> | 北信濃の歴史を探る ―善光寺と戸隠― | 牛山佳幸 | 信州大学教育学部助教授 |

| 第153回 | 1995(平成07)年 10月14日~15日 <移動望星講座> | 星空の散歩 ―秋その3― | 福江潔也 | 東海大学開発技術研究所助教授 |

| 第154回 | 1995(平成07)年 11月25日 | 体験的国際関係論 ―ベトナムで考えたこと― | 田中信義 | 東海大学外国語教育センター所長 |

| 第155回 | 1995(平成07)年 12月16日 | 核廃絶のために日本は何をなすべきか | 金子熊夫 | 東海大学教養学部教授 |

| 第156回 | 1996(平成08)年 1月27日 | 松前重義の政治思想 ―科学技術立国をめざして― | 松前達郎 | 東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第157回 | 1996(平成08)年 2月24日 | 教育は仁術 ―戦後教育の功と罪― | 秋山仁 | 東海大学教育研究所教授 |

| 第158回 | 1996(平成08)年 3月9日 | 近代科学とは何か ―コペルニクス・ケプラー・ガリレオの場合― | 渡邊正雄 | 東京大学名誉教授、旧望星学塾塾生 |

| 第159回 | 1996(平成08)年 4月13日 | スポーツの中の女たち ―注目され始めた女性の視点― | 三ツ谷洋子 | 女性スポーツ財団日本支部代表 |

| 第160回 | 1996(平成08)年 5月11日 | <対談> スポーツはすばらしい ―私はいつもチャレンジャー― | 山下泰裕 | 東海大学教授 |

| 第160回 | 1996(平成08)年 5月11日 | <対談> スポーツはすばらしい ―私はいつもチャレンジャー― | 高野進 | 東海大学講師 |

| 第161回 | 1996(平成08)年 6月15日 | ひたむきに励みて伸びしこの子ら ―重度身体障害者更生援護施設・わらしべ園の柔道療育― | 村井正直 | 重度身体障害者更生援護施設わらしべ園園長 |

| 第162回 | 1996(平成08)年 7月6日・13日 | 都市環境と歴史的建造物を考える ―住民は保存が大嫌い― <実地見学会> 「小船による江戸の外堀巡り」 | 前野まさる | 東京芸術大学教授 |

| 第163回 | 1996(平成08)年 8月31日 | 情報文化都市として見た東京の未来 | 片方善治 | システム研究センター理事長 |

| 第164回 | 1996(平成08)年 9月28日 | 文化財の保存・伝承を考える | 中村規 | 財団法人全日本郷土芸能協会専門委員・都市民俗研究所所長 |

| 第165回 | 1996(平成08)年 10月19日 <移動望星講座> | “海を知らない魚”を育てる | 日置勝三 | 東海大学社会教育センター学芸員 |

| 第165回 | 1996(平成08)年 10月19日 <移動望星講座> | 海洋域の地震の予知問題 ―東海地震は予知できるか― | 青木斌 | 東海大学海洋学部教授 |

| 第166回 | 1996(平成08)年 11月16日 | 地震予知研究の現状と展望 ―的中率70%! VAN法とは― | 上田誠也 | 理化学研究所地震国際フロンティア研究リーダー |

| 第167回 | 1996(平成08)年 12月7日 | 太陽系誕生の謎を探る ―測地から測月・測惑へ― | 河野宣之 | 国立天文台地球回転研究系教授 |

| 第168回 | 1997(平成09)年 1月25日 | 地球大航海127日 ―東海大学海洋調査研修船「望星丸」世界一周研修航海を終えて― | 松前達郎 | 東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第169回 | 1997(平成09)年 2月22日 | いじめの理解と対応 | 近藤卓 | 東海大学健康科学部助教授 |

| 第170回 | 1997(平成09)年 3月22日 | 人権時代を生きる ―真の人間らしさを求めて― | 今野敏彦 | 東海大学教育研究所教授 |

| 第171回 | 1997(平成09)年 4月26日 | 発見の瞬間、実況中継 ―21世紀知の泉の発見 その1― | 秋山仁 | 東海大学教育研究所教授 |

| 第172回 | 1997(平成09)年 5月17日 | 街角サイエンス ―21世紀知の泉の発見 その2― | 中村義作 | 東海大学教育研究所教授 |

| 第173回 | 1997(平成09)年 6月14日 | 究めつけ、愉快な数学料理教室 ―21世紀知の泉の発見 その3― | 東海大学教育研究所 楽しい数学研究会 | 東海大学教育研究所初中教育開発部門 |

| 第174回 | 1997(平成09)年 7月5日 | 文明とは何か ―マヤ、アステカ、インカ 新大陸文明の視点から― | 松本亮三 | 東海大学文学部教授 |

| 第175回 | 1997(平成09)年 7月26日・27日 | <移動望星講座> 富士山の信仰と登山の歴史 | 星野芳三 | 富士吉田市史編纂専門委員 |

| 第175回 | 1997(平成09)年 7月26日・27日 | <移動望星講座> 富士山の自然と薬草 ―山中湖を散策しながら― | 磯田進 | 昭和大学薬学部講師 |

| 第176回 | 1997(平成09)年 9月6日 | メソポタミアの遺跡を掘る ―農耕、牧畜の始まりを求めて― | 松谷敏雄 | 東京大学名誉教授 |

| 第177回 | 1997(平成09)年 10月18日 | オンブズマン制度は今 | 宇都宮深志 | 東海大学政治経済学部教授・同学部学部長 |

| 第178回 | 1997(平成09)年 11月8日 | 日本の構造改革を考える ―官僚制度改革と地方分権を問う― | 佐々木信夫 | 中央大学経済学部教授 |

| 第179回 | 1997(平成09)年 12月6日 | 成熟社会におけるグローカル思考のすすめ ―高齢化、高学歴化、高度情報化のなかで― | 南学 | 横浜市企画局調査課長 |

| 第180回 | 1998(平成10)年 1月24日 | 21世紀へつなぐ友好の絆 日本とブルガリアの架け橋 ―ソフィア少年少女合唱団日本公演を終えて― | 松前達郎 | 東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第181回 | 1998(平成10)年 2月21日 | 言葉遣いの乱れを考える | 篠田信司 | 武蔵野市立第一中学校校長 |

| 第182回 | 1998(平成10)年 3月14日 | 清水紫琴 ―自立と専業主婦のはざまに生きた女― | 吉見周子 | 早稲田大学・日本大学講師 |

| 第183回 | 1998(平成10)年 4月11日 | 工夫と発想の妙技 | 秋山仁 | 東海大学教育開発研究所教授 |

| 第184回 | 1998(平成10)年 5月23日 | 体感!! 新しい先端素材 ―お酒からダイヤ! 空中浮遊する超伝導素材、水に浮く?! 金属etc.― | 西義武 | 東海大学工学部金属材料工学科教授 |

| 第185回 | 1998(平成10)年 6月6日 | 知的ハンディをのりこえて ―スペシャルオリンピックスのめざすもの― | 砂子克彦 | 東海大学理学部教授 |

| 第186回 | 1998(平成10)年 7月11日 | エコテクノロジーから見る科学・技術と人間環境 | 内田裕久 | 東海大学工学部教授 |

| 第187回 | 1998(平成10)年 8月29日 | 佛像と佛画の想定復元 ―よみがえった百済観音像― | 坂田俊文 | 東海大学情報技術センター所長 |

| 第188回 | 1998(平成10)年 9月12日 | 宇宙から探るシルクロード ―奈良からローマまで― | 坂田俊文 | 東海大学情報技術センター所長 |

| 第189回 | 1998(平成10)年 10月3日 | ピラミッドを見つけた ―エジプトの沙漠を探る― | 坂田俊文 | 東海大学情報技術センター所長 |

| 第190回 | 1998(平成10)年 11月7日 | ヨーロッパ通貨統合とドイツ社会 ―’98ドイツ総選挙の結果を踏まえて― | Dr.ハインツ.H.ベッカー | 東京ドイツ文化センター所長 |

| 第191回 | 1998(平成10)年 12月5日 | 長江vs黄河 ―中国における二大文明の浮沈― | 葉千栄 | 東海大学外国語教育センター助教授 |

| 第192回 | 1999(平成11)年 1月30日 | 20世紀の科学技術 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第193回 | 1999(平成11)年 2月6日 | 日本の科学技術行政の幕開き | 大淀昇一 | 島根大学生涯学習教育センター教授 |

| 第194回 | 1999(平成11)年 3月6日 | コミュニケーションを重視した教育 ―その必要性と方法論― | 松本茂 | 東海大学教育研究所教授 |

| 第195回 | 1999(平成11)年 4月10日 | <対談> 21世紀の競技スポーツを語る―トップコーチが語る競技スポーツの可能性― 陸上:人間はどこまで速く走れるのか?日本人の9秒台はすぐそこまで 柔道:強さとは何か、限りなき挑戦 | 佐藤宣践 | 東海大学体育学部教授 |

| 第195回 | 1999(平成11)年 4月10日 | <対談> 21世紀の競技スポーツを語る―トップコーチが語る競技スポーツの可能性― 陸上:人間はどこまで速く走れるのか?日本人の9秒台はすぐそこまで 柔道:強さとは何か、限りなき挑戦 | 宮川千秋 | 東海大学体育学部教授 |

| 第195回 | 1999(平成11)年 4月10日 | <対談> 21世紀の競技スポーツを語る―トップコーチが語る競技スポーツの可能性― 陸上:人間はどこまで速く走れるのか?日本人の9秒台はすぐそこまで 柔道:強さとは何か、限りなき挑戦 | コーディネーター 橋本敏明 | 東海大学体育学部教授・望星学塾副塾長 |

| 第196回 | 1999(平成11)年 5月29日 | いわしとその子供たちの知られざる生態 ―魚から学ぶ人間の生き方― | 魚谷逸朗 | 東海大学海洋学部水産学科教授 |

| 第197回 | 1999(平成11)年 6月19日 | 「植物の知恵に学ぶ」 ―21世紀における農学の重要性について― | 戸田義宏 | 九州東海大学農学部学部長 |

| 第198回 | 1999(平成11)年 7月10日 | 飲酒と健康 ―健康の維持・増進における飲酒の役割― | 板倉勝 | 東海大学医学部付属東京病院病院長 |

| 第199回 | 1999(平成11)年 8月28日 | 大切な人を痴呆から守る ―脳の病気に対して我々は何をなすべきか― | 高木繁治 | 東海大学医学部付属東京病院副院長 |

| 第200回 | 1999(平成11)年 9月18日 | ある日突然動脈硬化になる!? ―脂質代謝異常とは― | 玉地寛光 | 東海大学医学部付属東京病院内科助教授 |

| 第201回 | 1999(平成11)年 10月16日 | 花開く農村歌舞伎 ―子どもに託す伝承者の夢は実るか― | 中村規 | 都市民俗研究所所長 |

| 第202回 | 1999(平成11)年 11月27日 | 日本と情報化社会の新潮流 ―デンマーク人から見た日本の現状と課題― | サム・K・ステフェンセン | ㈱SOHO新規事業開発部長・東海大学同窓会デンマーク支部支部長 |

| 第203回 | 1999(平成11)年 12月11日 | 新ロシアと日露関係の現状と展望 | ワシーリ・N・ドブロボリスキー | 在日ロシア公使 |

| 第204回 | 2000(平成12)年 1月29日 | 科学技術創造立国の課題 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第204回 | 2000(平成12)年 1月29日 | オリンピックと私 | 山下泰裕 | 東海大学体育学部教授 |

| 第205回 | 2000(平成12)年 2月5日 | 21世紀の教室から ―サイエンス編― | 秋山仁 | 東海大学教授・教育開発研究所次長 |

| 第206回 | 2000(平成12)年 3月4日 | 21世紀の教室から ―コミュニケーション編― | 松本茂 | 東海大学教育研究所教授 |

| 第206回 | 2000(平成12)年 3月4日 | 21世紀の教室から ―コミュニケーション編― | 鈴木広子 | 東海大学教育研究所教授 |

| 第207回 | 2000(平成12)年 4月15日 | 異文化コミュニケーション教育の重要性 ―外国人との会話における誤解とより良い英語教育― | 岩田祐子 | 東海大学外国語教育センター助教授 |

| 第208回 | 2000(平成12)年 5月25日 | 南太平洋で育つ ―望星丸での45日間で学生は何を得たか― | 高橋守人 | 東海大学教授・留学生教育センター所長 |

| 第208回 | 2000(平成12)年 5月25日 | 南太平洋で育つ ―望星丸での45日間で学生は何を得たか― | 阿部眞雄 | 東海大学体育学部社会体育学科助教授 |

| 第209回 | 2000(平成12)年 6月3日 | 日常生活から見た環境問題 ―どうする!? ゴミ問題― | 内田晴久 | 東海大学教養学部生活学科助教授 |

| 第209回 | 2000(平成12)年 6月3日 | 日常生活から見た環境問題 ―どうする!? ゴミ問題― | コーデイネーター:内田裕久 | 東海大学工学部教授・研究推進部部長 |

| 第209回 | 2000(平成12)年 6月3日 | 日常生活から見た環境問題 ―どうする!? ゴミ問題― | パネリスト:アンカ・マントゥレスク、ステラン・ホルスト、ルイーザ・ヨシホフ | ルーマニア大使館一等書記官/機械技師/ドイツ語講師 |

| 第210回 | 2000(平成12)年 7月15日 | 教育は地球環境を守れるのか | 勝又壽良 | 東海大学教養学部長・教授 |

| 第210回 | 2000(平成12)年 7月15日 | 教育は地球環境を守れるのか | コーデイネーター:内田裕久 | 東海大学工学部教授・研究推進部部長 |

| 第210回 | 2000(平成12)年 7月15日 | 教育は地球環境を守れるのか | パネリスト:ベレーナ・カリンベルク、伍玉田 | 上智大学コミュニティーカレッジ講師/中国天津市中医学院第一附属病院顧問 |

| 第211回 | 2000(平成12)年 8月26日 | 脳卒中とはどんな病気? ―予防と早期治療― | 高木繁治 | 東海大学医学部付属東京病院副病院長 |

| 第212回 | 2000(平成12)年 9月9日 | 肝臓病と闘う ―肝臓病の最新の治療― | 板倉勝 | 東海大学医学部付属東京病院病院長 |

| 第213回 | 2000(平成12)年 9月30日 | シドニー五輪特集 ―3名のサポートスタッフが語るトップアスリート誕生の舞台裏― | 有賀誠司 | 東海大学スポーツ医科学研究所講師 |

| 第213回 | 2000(平成12)年 9月30日 | シドニー五輪特集 ―3名のサポートスタッフが語るトップアスリート誕生の舞台裏― | 宮崎誠司 | 横浜新緑総合病院医師 |

| 第213回 | 2000(平成12)年 9月30日 | シドニー五輪特集 ―3名のサポートスタッフが語るトップアスリート誕生の舞台裏― | 寺田照子 | 明治製菓株式会社健康食品部 |

| 第214回 | 2000(平成12)年 11月18日 | 宇宙からみた地球観測 ―毛利さんが見た地球― | 松前義昭 | 東海大学情報技術センター所長 |

| 第214回 | 2000(平成12)年 11月18日 | 宇宙からみた地球観測 ―毛利さんが見た地球― | 須藤昇 | 東海大学情報技術センター講師 |

| 第215回 | 2000(平成12)年 12月2日 | 望星学塾(旧塾生)から日本農業への想 | 金井甚太郎 | 獣医師・旧望星学塾塾生 |

| 第216回 | 2001(平成13)年 1月27日 | <創立者松前重義生誕百年記念講座> 東海大学建学の思想とその源流 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第217回 | 2001(平成13)年 2月3日 | <望星学塾会員による参加型講座> 私の生涯学習ボランティア活動を語る | 今川貞郎 | 東海大学望星学塾会員 |

| 第217回 | 2001(平成13)年 2月3日 | <望星学塾会員による参加型講座> 科学技術創造立国と科学館、博物館の役割 | 谷本嗣英 | 東海大学望星学塾会員 |

| 第217回 | 2001(平成13)年 2月3日 | <望星学塾会員による参加型講座> 若々しく生きるために ―真向法体操のお勧め― | 佐藤良彦 | 東海大学望星学塾会員 |

| 第217回 | 2001(平成13)年 2月3日 | <望星学塾会員による参加型講座> 魂の遺産 ―文明の推進運動― | 大胡真人 | 東海大学望星学塾会員 |

| 第218回 | 2001(平成13)年 3月10日 | 情報は北から ―情報先進国・北欧に学ぶ― | 上瀧實 | 北海道東海大学工学部教授 |

| 第219回 | 2001(平成13)年 4月21日 | 環境と文化の生態学 ―札幌コンサートホールがもたらす意味― | 松前紀男 | 学校法人東海大学副理事長 |

| 第220回 | 2001(平成13)年 5月12日 | <松前柔道塾開塾25周年記念講座> 金メダルへの道 ―柔道・井上康生の挑戦― | 林田和孝 | 東海大学付属相模高等学校教諭・同校柔道部監督 |

| 第220回 | 2001(平成13)年 5月12日 | <松前柔道塾開塾25周年記念講座> 金メダルへの道 ―柔道・井上康生の挑戦― | 井上康生 | 東海大学大学院体育学研究科院生 |

| 第221回 | 2001(平成13)年 6月2日 | モータースポーツ文化の形成と大学 ―エンジニアリング教育への熱き思い― | 林義正 | 東海大学工学部動力機械工学科教授 |

| 第222回 | 2001(平成13)年 7月14日 | 研究はオーケストラ的発想と実践で ―最新科学技術で活躍するOB群― | 西義武 | 東海大学工学部材料科学科教授 |

| 第222回 | 2001(平成13)年 7月14日 | 研究はオーケストラ的発想と実践で ―最新科学技術で活躍するOB群― | 井上徳之 | 日本科学未来館広報グループ長 |

| 第223回 | 2001(平成13)年 8月11日 | 子供のこころがわからない! | 山崎晃資 | 東海大学医学部精神科学教室教授 |

| 第224回 | 2001(平成13)年 9月29日 | 子どもの心の発達 | 松本英夫 | 東海大学医学部精神科学教室助教授 |

| 第225回 | 2001(平成13)年 10月27日 | 家族 ―思い出の種まき― | みなみらんぼう | 歌手、作詞・作曲家 |

| 第226回 | 2001(平成13)年 11月10日 | 民法親族法・相続法の基礎知識 | 柏倉栄一 | 弁護士 |

| 第227回 | 2001(平成13)年 12月8日 | ケアは誰のものか? ―福祉社会デンマークから見た日本― | 小島ブンゴード孝子 | ユーロ・ジャパン・コミュニケーション社代表 |

| 第228回 | 2002(平成14)年 1月26日 | <松前重義博士生誕百年記念講座> 「科学と現代文明の源流を訪ねて」 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第229回 | 2002(平成14)年 2月16日 | 現代文明を問う ―『現代文明論』と松前重義博士生誕百年記念「科学と現代文明の源流」の旅― | 難波克彰 | 東海大学現代文明論研究センター教授 |

| 第230回 | 2002(平成14)年 3月9日 | 2001年型東海大学ソーラーカーによるオーストラリア大陸3000km縦断の道のり | 松前義昭 | 東海大学情報技術センター教授・同センター所長 |

| 第230回 | 2002(平成14)年 3月9日 | 2001年型東海大学ソーラーカーによるオーストラリア大陸3000km縦断の道のり | 木村英樹 | 東海大学電子情報学部エレクトロニクス学科助教授 |

| 第231回 | 2002(平成14)年 4月20日 | 9・11は世界を変えたのか ―グローバル化とテロ― | 榎彰 | 東海大学平和戦略国際研究所教授 |

| 第232回 | 2002(平成14)年 5月25日 | 同時多発テロと人間の安全保障 | 加藤朗 | 桜美林大学国際学部教授 |

| 第233回 | 2002(平成14)年 6月29日 | 21世紀における生活習慣病 ―脂肪肝からみた日本人健康問題― | 松崎松平 | 東海大学医学部教授・同大学付属八王子病院病院長 |

| 第234回 | 2002(平成14)年 7月27日 | 整形外科障害に対するコンディショニング | 千葉昌宏 | 東海大学医学部講師・同大学付属八王子病院整形外科医長 |

| 第235回 | 2002(平成14)年 8月24日・31日 | <ファミリー・親子モノ作りサイエンス教室> ①光通信って何だろう? ②スピーカーを作ろう!! | 角田政芳 | 東海大学法学部法律学科教授 |

| 第235回 | 2002(平成14)年 8月24日・31日 | <ファミリー・親子モノ作りサイエンス教室> ①光通信って何だろう? ②スピーカーを作ろう!! | 宇都口英樹 | 東海大学付属仰星高等学校中等部教諭 |

| 第235回 | 2002(平成14)年 8月24日・31日 | <ファミリー・親子モノ作りサイエンス教室> ①光通信って何だろう? ②スピーカーを作ろう!! | 山田清志 | 東海大学教養学部人間環境学科助教授 |

| 第235回 | 2002(平成14)年 8月24日・31日 | <ファミリー・親子モノ作りサイエンス教室> ①光通信って何だろう? ②スピーカーを作ろう!! | 山本浩司 | 東海大学付属仰星高等学校中等部教諭 |

| 第235回 | 2002(平成14)年 8月24日・31日 | <ファミリー・親子モノ作りサイエンス教室> ①光通信って何だろう? ②スピーカーを作ろう!! | 門田真人 | 東海大学付属相模高等学校教諭 |

| 第235回 | 2002(平成14)年 8月24日・31日 | <ファミリー・親子モノ作りサイエンス教室> ①光通信って何だろう? ②スピーカーを作ろう!! | 内田晴久 | 東海大学教養学部人間環境学科教授 |

| 第236回 | 2002(平成14)年 9月28日 | 地球に水がたりない! ―乾燥化と湿潤― | 坂田俊文 | 東海大学教授・財団法人地球科学技術総合推進機構理事長 |

| 第237回 | 2002(平成14)年 10月12日 | バイオをもっと身近に!(バイオIT) ―肝臓の機能を使った「匂い情報通信」&携帯電話を使って「いつも健康モニタリング」― | 三林浩二 | 東海大学電子情報学部情報科学科助教授 |

| 第238回 | 2002(平成14)年 11月16日 | やきものから最先端のセラミックスまで ―「やきもの」の芸・「宝石」の美・「最先端セラミック」の技術― | 松下純一 | 東海大学工学部材料科学科助教授 |

| 第239回 | 2002(平成14)年 11月30日 | 高齢者・障害者の生活・住まい・ケア ―ノーマリゼーションからインテグレーションへ― | 小島ブンゴード孝子 | ユーロ・ジャパン・コミュニケーション社代表 |

| 第240回 | 2003(平成15)年 1月25日 | 激動の20世紀 ―回顧と検証の旅― | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第240回 | 2003(平成15)年 1月25日 | 71年の人生を振り返って | 猪谷千春 | AIU保険会社名誉会長・IOC理事 |

| 第241回 | 2003(平成15)年 2月15日 | 明治の女に学ぶ | 下重暁子 | 元NHKアナウンサー・作家 |

| 第242回 | 2003(平成15)年 3月15日 | カメラの自動化とデジタル化がもたらしたもの ―フィルムからデジタルへと揺れ動くカメラの周辺― | 市川泰憲 | 月刊「写真工業」編集長 |

| 第243回 | 2003(平成15)年 4月26日 | 多面体の多面的考察 ―タイトルは堅いけど、なかみはとても柔らかい― | 秋山仁 | 東海大学教育開発研究所教授・同研究所次長 |

| 第244回 | 2003(平成15)年 5月10日 | スポーツ&レジャー・マネジメントの世界 ―みんなのゆとりをプロデュース― | 西野仁 | 東海大学体育学部教授 |

| 第244回 | 2003(平成15)年 5月10日 | スポーツ&レジャー・マネジメントの世界 ―みんなのゆとりをプロデュース― | 阿部眞雄 | 東海大学体育学部教授 |

| 第244回 | 2003(平成15)年 5月10日 | スポーツ&レジャー・マネジメントの世界 ―みんなのゆとりをプロデュース― | 中村多仁子 | 東海大学体育学部教授 |

| 第245回 | 2003(平成15)年 6月14日 | 宮本武蔵の実像と思想 | 魚住孝至 | 国際武道大学教授 |

| 第246回 | 2003(平成15)年 7月5日 | 心臓病の予防 ―突然死から身を守るために― | 田口淳一 | 東海大学医学部助教授・同大学付属八王子病院循環器内科医長 |

| 第247回 | 2003(平成15)年 8月23日 | 最先端の科学技術の魅力を子供達に伝えよう! | 井上徳之 | 日本科学未来館企画グループ主査・工学博士 |

| 第248回 | 2003(平成15)年 9月6日 | ベンチャービジネスと知識社会 | 平田光子 | 東海大学政治経済学部経営学科助教授 |

| 第249回 | 2003(平成15)年 10月24日 | <松前重義博士生誕記念講座> スポーツ国際交流の夢を引き継ぐ ―国際柔道連盟(IJF)の教育コーチング理事に就任した山下泰裕氏が語る― | 山下泰裕 | 東海大学体育学部教授・国際柔道連盟教育コーチング理事・ロサンゼルス五輪柔道競技金メダリスト |

| 第249回 | 2003(平成15)年 10月24日 | <松前重義博士生誕記念講座> スポーツ国際交流の夢を引き継ぐ ―国際柔道連盟(IJF)の教育コーチング理事に就任した山下泰裕氏が語る― | 橋本敏明 | 東海大学体育学部教授・望星学塾副塾長 |

| 第250回 | 2003(平成15)年 11月29日 | 「ほんとうの私」をみつけたい ―デンマークの教育について― | ヤーン・カールセン | テストラップ国民高等学校校長 |

| 第250回 | 2003(平成15)年 11月29日 | 「ほんとうの私」をみつけたい ―デンマークの教育について― | クリスチャン・ケア・ニールセン | ヘルネス国民高等学校校長 |

| 第250回 | 2003(平成15)年 11月29日 | 「ほんとうの私」をみつけたい ―デンマークの教育について― | ペーダー・ダムゴー | グローステイン農学校校長 |

| 第250回 | 2003(平成15)年 11月29日 | 「ほんとうの私」をみつけたい ―デンマークの教育について― | ビアギット・マリーエ・ケア・ニールセン | ヘルネス国民高等学校教員 |

| 第250回 | 2003(平成15)年 11月29日 | 「ほんとうの私」をみつけたい ―デンマークの教育について― | 難波克彰 | 東海大学現代文明論研究センター教授 |

| 第251回 | 2003(平成15)年 12月6日 | リアル・チャイナ ―急成長する中国の真の姿― | 葉千栄 | 東海大学助教授・ジャーナリスト |

| 第252回 | 2004(平成16)年 1月24日 | いちばん近いヨーロッパ | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第253回 | 2004(平成16)年 2月21日 | ブルガリアの文化と教育 ―ブルガリアと日本の交流について― | ヴェラ・ステファノヴァ | ブルガリア共和国大使館参事官 |

| 第254回 | 2004(平成16)年 3月13日 | 留学生の目に映った“日本” ―東海大学留学生交流40年を振り返って― | 谷口聡人 | 東海大学留学生教育センター教授・同センター所長授、同大学別科日本語研修課程主任 |

| 第254回 | 2004(平成16)年 3月13日 | 留学生の目に映った“日本” ―東海大学留学生交流40年を振り返って― | 韓霞 | 東海大学教養学部芸術学科音楽課程学生(中国出身) |

| 第254回 | 2004(平成16)年 3月13日 | 留学生の目に映った“日本” ―東海大学留学生交流40年を振り返って― | ナタウオン・ルオラシリクル | 東海大学文学部広報メディア学科(タイ出身) |

| 第254回 | 2004(平成16)年 3月13日 | 留学生の目に映った“日本” ―東海大学留学生交流40年を振り返って― | ストリグノフ・セルゲイ | 東海大学別科日本語研修課程(ロシア連邦出身) |

| 第255回 | 2004(平成16)年 4月17日 | 数学渡世人の夢と現実 | 秋山仁 | 東海大学教育開発研究所次長・同大学大学院理学研究科教授 |

| 第256回 | 2004(平成16)年 5月29日 | イラク戦争と国際情勢 | 安藤博 | 東海大学平和戦略国際研究所教授 |

| 第257回 | 2004(平成16)年 6月12日 | TDL(東京ディズニーランド)の考察 | 上澤昇 | エンゼル財団AMS研究室特別顧問 |

| 第258回 | 2004(平成16)年 7月10日 | ライフスタイルと生活習慣病 | 半田俊之介 | 元東海大学医学部付属東京病院病院長 |

| 第259回 | 2004(平成16)年 8月28日 | <ファミリー・親子モノつくりサイエンス教室> ―コイルであそぼう― | 内田晴久 | 東海大学教養学部人間環境学科教授 |

| 第259回 | 2004(平成16)年 8月28日 | <ファミリー・親子モノつくりサイエンス教室> ―コイルであそぼう― | 鈴木恒則 | 東海大学理学部物理学科主任教授 |

| 第260回 | 2004(平成16)年 9月25日 | なぜ日本は首都を移転させてきたのか | 川勝平太 | 国際日本文化研究センター教授 |

| 第261回 | 2004(平成16)年 10月23日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> ものの見方はいかにあるべきか ―松前重義博士「現代文明論」講義(ビデオ放映)から― | 難波克彰 | 東海大学文学部教授・同大学現代文明論研究センター主任 |

| 第262回 | 2004(平成16)年 11月27日 | 日本人と日系人を考える ―ハワイレポート― | 田中信義 | 元ハワイ東海インターナショナルカレッジ学長 |

| 第263回 | 2004(平成16)年 12月11日 | なぜデンマークは福祉先進国になったのか ―そのプロセスに学ぶこと― | 小島ブンゴード孝子 | ユーロ・ジャパン・コミュニケーション社代表 |

| 第264回 | 2005(平成17)年 1月22日 | 東海大学の建学の思想とその源流 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第265回 | 2005(平成17)年 2月19日 | これからの日韓関係 ―なぜ今日本で韓国ブームが起きているのか― | 小倉紀藏 | 東海大学外国語教育センター助教授 |

| 第266回 | 2005(平成17)年 3月5日 | 異文化の中でどう暮らせば良いのか? | アレキサンダー・ベネット | 国際日本文化研究センター助手 |

| 第267回 | 2005(平成17)年 4月23日 | 人間環境と科学・技術~21世紀に生きる松前重義の思想~ | 内田裕久 | 東海大学工学部教授・第二工学部学部長 |

| 第268回 | 2005(平成17)年 5月21日 | 日本の課題、世界の課題 ―人類社会は持続可能か…日本の科学技術政策の戦略について― | 黒川清 | 東海大学総合科学技術研究所教授・日本学術会議会長 |

| 第269回 | 2005(平成17)年 6月18日 | 放送とは何か? ―FM放送の開発から考える― | 松前紀男 | 学校法人東海大学副理事長・望星学塾運営委員 |

| 第270回 | 2005(平成17)年 7月9日 | 心の「ポケット」作りとしてのアンデルセン童話~アンデルセン生誕200年記念~ | 岩原武則 | 田園調布学園大学短期大学部講師 |

| 第271回 | 2005(平成17)年 8月20日 | <親子・ファミリーモノ作り科学教室> ―アインシュタインの実験に挑戦― | 内田晴久 | 東海大学教養学部人間環境学科教授 |

| 第271回 | 2005(平成17)年 8月20日 | <親子・ファミリーモノ作り科学教室> ―アインシュタインの実験に挑戦― | 鈴木恒則 | 東海大学理学部物理学科教授 |

| 第271回 | 2005(平成17)年 8月20日 | <親子・ファミリーモノ作り科学教室> ―アインシュタインの実験に挑戦― | 松村義人 | 東海大学工学部応用理学科助教授 |

| 第272回 | 2005(平成17)年 9月17日 | 隣国ロシアとの関係 | 都甲岳洋 | 三井物産特別顧問 |

| 第273回 | 2005(平成17)年 10月24日 | 日露修好150周年ウラジオストク武道演武会 ―武道の技と心の交流― | 橋本敏明 | 東海大学体育学部教授・望星学塾副塾長 |

| 第273回 | 2005(平成17)年 10月24日 | 日露修好150周年ウラジオストク武道演武会 ―武道の技と心の交流― | 山下泰裕 | 東海大学体育学部教授・国際柔道連盟理事 |

| 第274回 | 2005(平成17)年 11月19日 | 宇宙から見た海の色による海洋環境の健康診断 ―海の環境改善をめざして― | ケダールナッシュ・マハパトラ | 東海大学海洋研究所フロンティアリサーチセンター非常勤研究員 |

| 第275回 | 2005(平成17)年 12月10日 | お手本はいつもデンマーク ―パンのアンデルセン・クオリティベーカリーをめざして― | 熊野昭彦 | ㈱アンデルセン・パン生活文化研究所・アンデルセン芸北100年農場部長 |

| 第276回 | 2006(平成18)年 1月28日 | 「Simple is Best」 ―簡潔に勝るものなし― | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第277回 | 2006(平成18)年 2月18日 | 動物塚が語る「いのちの物語」 | 依田賢太郎 | 東海大学開発工学部教授 |

| 第278回 | 2006(平成18)年 3月11日 | 素晴らしき唄の力 ―歌手として母として生きて― | 嵯峨美子 | シャンソン歌手 |

| 第279回 | 2006(平成18)年 4月22日 | 世界のスポーツ・サッカー ―ワールドカップ ドイツ大会― | 宇野勝 | 東海大学体育学部教授・同大学サッカー部監督・全日本大学サッカー連盟理事長 |

| 第279回 | 2006(平成18)年 4月22日 | ドイツで会おう 世界の友達 | クラウス・フィーツェ | ドイツ連邦共和国大使館広報部長・一等書記官 |

| 第280回 | 2006(平成18)年 5月20日 | 世界初のル・マン 挑戦に燃える学生 ―興味津々の研究による人材育成― | 林義正 | 東海大学総合科学技術研究所教授 |

| 第281回 | 2006(平成18)年 6月17日 | 子どもの夢を実現する知的財産教育 ―21世紀を切り開く知的財産― | 角田政芳 | 東海大学法科大学院教授 |

| 第282回 | 2006(平成18)年 7月8日 | 国際電気通信連合の活動から垣間見るグローバリズム ―途上国の医療支援の現実と展望― | 中島功 | 東海大学医学部教授 |

| 第283回 | 2006(平成18)年 8月26日 | <親子・ファミリーもの作り実験教室> バケツの水で雷を作る!? ―静電気が起こす不思議を体験してみましょう― | 内田晴久 | 東海大学教養学部人間環境学科教授 |

| 第284回 | 2006(平成18)年 9月30日 | ミクロネシア連邦のプロフィールと日本との交流 ―意外に近いミクロネシア連邦― | ジョン・フリッツ | ミクロネシア連邦大使館公使 |

| 第285回 | 2006(平成18)年 10月24日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> 松前重義・信子夫妻の詩歌 | 蟹江秀明 | 学校法人東海大学理事・東海大学文学部教授 |

| 第286回 | 2006(平成18)年 11月11日 | 言葉はこころ ―ハワイに残る日本のこころ― | ジョイス・津野田 | ハワイ大学コミュニティ・カレッジズ名誉総長 |

| 第287回 | 2006(平成18)年 12月9日 | デンマークは少子化をどう克服したか | 小島ブンゴード孝子 | ユーロ・ジャパン・コミュニケーション社代表 |

| 第288回 | 2007(平成19)年 1月20日 | 新・デンマークの文化を探る | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第289回 | 2007(平成19)年 2月3日 | ロシアの社会と文化 ―ロシア人にとっての文化とは、日常生活の中の文化― | 山下万里子 | 東海大学教養学部教授 |

| 第290回 | 2007(平成19)年 3月10日 | 声と健康 ―オペラ歌手と声の話― | 梶井龍太郎 | 東海大学教養学部教授 |

| 第291回 | 2007(平成19)年 4月14日 | 大学国際化の現状と展望 ―東海大学の国際交流活動を素材として― | 山田清志 | 東海大学教養学部教授・同大学国際戦略本部副本部長 |

| 第292回 | 2007(平成19)年 5月19日 | 私のEU 一画家の人生 ―日本とヨーロッパの狭間で― | ミヒャエル・クーデンホーフ・カレルギー | 画家 |

| 第293回 | 2007(平成19)年 6月9日 | 今そこにある感染の危機 ―第二のSARSをどう防ぐか・国際医療保健の現場から― | 渡邊良久 | 東海大学医学部准教授 |

| 第294回 | 2007(平成19)年 7月7日 | 「神様がくれた国」に築かれた豊かな文明 ―ブルガリアってどんな国?― | トマ・チュパロフ | ブルガリア共和国大使館経済・商務担当参事官 |

| 第295回 | 2007(平成19)年 7月28日 | <親子・ファミリーモノ作り科学教室> ―ぶんぶんごま発電機で電気を作ろう!― | 小野寺敬 | 東海大学教育支援センター技術職員 |

| 第296回 | 2007(平成19)年 9月22日 | 環境リサイクルを容易にさせる「易解体ねじ」の開発 ―もうドライバーは不要です!家電製品も自発的に解体!― | 吉田一也 | 東海大学工学部教授 |

| 第297回 | 2007(平成19)年 10月24日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> FM東海が生んだ番組“JET STREAM”の四十周年を迎えて | 後藤亘 | ㈱エフエム東京代表取締役会長 |

| 第298回 | 2007(平成19)年 11月17日 | 外交官生活40年で感じたこと | 小川郷太郎 | 外務省参与・イラク復興支援等調整担当大使・元デンマーク特命全権大使 |

| 第299回 | 2007(平成19)年 12月8日 | 「食」に関わる化学物質 ―食品添加物の安全性と危険性― | 石原良美 | 東海大学理学部化学科教授 |

| 第300回 | 2008(平成20)年 1月19日 | 新・デンマークの文化を探る Ⅱ | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第301回 | 2008(平成20)年 2月2日 | 藤沢周平作品を読む | 小浜逸郎 | 国士舘大学客員教授・評論家 |

| 第302回 | 2008(平成20)年 3月8日 | 「総合的抗加齢(アンチエイジング)ドック」を開始して ―究極の予防医学が日本を救う 本邦初の大学発― | 西﨑泰弘 | 東海大学医学部付属東京病院副院長 |

| 第303回 | 2008(平成20)年 4月19日 | 「総合的抗加齢(アンチエイジング)ドック」を開始して 2 ―メタボ時代輝く未来に向かって― | 西﨑泰弘 | 東海大学医学部付属東京病院副院長 |

| 第304回 | 2008(平成20)年 5月24日 | 「食」に関わる化学物質 2 ―農薬について― | 石原良美 | 東海大学理学部化学科教授 |

| 第305回 | 2008(平成20)年 6月14日 | オリンピック競技の輝きと現実 ―柔道・幻のモスクワ五輪日本代表選手たちのロシア訪問を踏まえて― | 山下泰裕 | 東海大学体育学部武道学科教授・NPO法人柔道教育ソリダリティー理事長 |

| 第306回 | 2008(平成20)年 7月26日 | モータースポーツをテーマにした実践的な新しい工学教育 ―ル・マンで学ぶ真のもの作り― | 林義正 | 東海大学総合科学技術研究所教授 |

| 第307回 | 2008(平成20)年 8月23日 | 「親子・ファミリーモノ作り科学教室」 手作り放物面鏡(パラボラ鏡)で光や電波を集めよう ―光通信やBSも受信しよう― | 鈴木恒則 | 東海大学理学部物理学科特任教授 |

| 第308回 | 2008(平成20)年 9月27日 | エアラインパイロットの世界 ―飛行機の進歩とパイロットの技倆― | 遠山誠二 | 東海大学工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻教授・元日空機長 |

| 第309回 | 2008(平成20)年 10月24日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> こころを歌い継ぐ ―松前重義先生作詞の歌を歌いませんか?― | 梶井龍太郎 | 東海大学教養学部教授・同学部学部長、オペラ歌手 |

| 第310回 | 2008(平成20)年 11月15日 | 自立社会 ―デンマークの家族像― | 小島ブンゴード孝子 | ユーロ・ジャパン・コミュニケーション社代表 |

| 第311回 | 2008(平成20)年 12月20日 | 黒帯にかけた青春 | 塚田真希 | 綜合警備保障㈱所属・北京オリンピック女子柔道銀メダリスト |

| 第312回 | 2009(平成21)年 1月24日 | 21世紀の展望 ―100年前の100年後― | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第313回 | 2009(平成21)年 2月14日 | ハラスメントの法的問題とは何か | 池田良彦 | 東海大学法学部教授・東海大学ハラスメント防止人権委員会委員長 |

| 第314回 | 2009(平成21)年 3月7日 | 抗加齢のための運動 ―齢を取らないために動こう― | 田中誠一 | 東海大学名誉教授・東海大学医学部付属東京病院抗加齢ドッグ個別運動指導担当 |

| 第315回 | 2009(平成21)年 4月11日 | 地球温暖化抑止に挑むソーラーカーの最新技術 ―南アフリカ・ソーラーカー・レース優勝までの軌跡― | 木村英樹 | 東海大学工学部電気電子工学科教授 |

| 第316回 | 2009(平成21)年 5月23日 | チョンマゲをしたニュートン ―我が国初の物理学者・志筑忠雄― | 松尾龍之介 | 著述業 |

| 第317回 | 2009(平成21)年 6月20日 | 「国際社会」って何だろう? ―ロシアを含めた北東アジアにおける地域協力の現状と未来― | 藤巻裕之 | 東海大学国際教育センター特任講師 |

| 第318回 | 2009(平成21)年 7月18日 | (第一部)講話 日食から始まった謎 ―コロナ今昔物語― | 下条圭美 | 国立天文台野辺山太陽電波観測所助教 |

| 2009(平成21)年 7月18日 | 2009(平成21)年 7月18日 | (第二部)実験教室 望遠鏡をつくろう! ―かんたん望遠鏡の作成― | 藤城武彦 | 東海大学理学部物理学科准教授 |

| 第319回 | 2009(平成21)年 8月1日 | <パネルディスカッション> 日本の教育を考える 見よ 北洋に光あり ―デンマークでの教育活動20年を振り返って― | 青山忠 | 東海大学付属相模高等学校教頭補佐 |

| 第319回 | 2009(平成21)年 8月1日 | <パネルディスカッション> 日本の教育を考える 見よ 北洋に光あり ―デンマークでの教育活動20年を振り返って― | 田中昇 | 東海大学付属第三高等学校教諭 |

| 第319回 | 2009(平成21)年 8月1日 | <パネルディスカッション> 日本の教育を考える 見よ 北洋に光あり ―デンマークでの教育活動20年を振り返って― | 星野一幸 | 東海大学湘南校舎・国際連携課係長 |

| 第319回 | 2009(平成21)年 8月1日 | <パネルディスカッション> 日本の教育を考える 見よ 北洋に光あり ―デンマークでの教育活動20年を振り返って― | 中島麻耶 | 東海大学教養学部2年 |

| 第320回 | 2009(平成21)年 9月5日 | がんになりやすい人 なりにくい人 ―生活習慣改善によりがんを遠ざけよう― | 津金昌一郎 | 国立がんセンターがん予防・検診研究センター予防研究部長 |

| 第321回 | 2009(平成21)年 10月24日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> 日本の教育を考える 日本と世界を結ぶ武道 ―松前重義博士の武道への情熱に学ぶ― 松前重義博士の武道への理想と情熱 | 橋本敏明 | 東海大学望星学塾副塾長・東海大学体育学部教授・国際武道大学非常勤講師 |

| 第321回 | 2009(平成21)年 10月24日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> 日本の教育を考える 日本と世界を結ぶ武道 ―松前重義博士の武道への情熱に学ぶ― 学校体育における武道の授業づくり | 山田利彦 | 了徳寺大学健康科学部准教授 |

| 第321回 | 2009(平成21)年 10月24日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> 日本の教育を考える 日本と世界を結ぶ武道 ―松前重義博士の武道への情熱に学ぶ― 柔道を通しての国際交流 ―トルコ、アメリカでの指導を通して― | 内田匡輔 | 東海大学体育学部体育学科講師 |

| 第322回 | 2009(平成21)年 11月21日 | <日本の教育を考えるシリーズ>現代の若者の法意識 ―学生支援室の現場から― | 菊池京子 | 東海大学法学部法律学科教授・弁護士 |

| 第323回 | 2009(平成21)年 12月19日 | 健康長寿の処方箋 ―抗加齢ドックから見える長生きの方程式― | 西﨑泰弘 | 東海大学医学部付属東京病院副院長・医学部内科学系消化器内科学准教授 |

| 第324回 | 2010(平成22)年 1月23日 | 新年のあいさつ | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第324回 | 2010(平成22)年 1月23日 | 世界最高峰のオーストラリア大陸3000km縦断ソーラーカーレース優勝報告 | 木村英樹 | 東海大学工学部電気電子工学科教授 |

| 第325回 | 2010(平成22)年 2月27日 | 中国の空 日本の森 ―アジアの現場から環境問題を考える― | 関根嘉香 | 東海大学理学部化学科准教授 |

| 第326回 | 2010(平成22)年 3月13日 | 幕末明治の激動期を生き抜いた女性 松尾多勢子 ―女流志士の登場― | 吉見周子 | 女性史研究家 |

| 第327回 | 2010(平成22)年 4月10日 | 学力・体力・気力の向上は生活習慣の立直しから! ―全国調査から見えてくるもの― | 小澤治夫 | 東海大学体育学部教授・医学博士 |

| 第328回 | 2010(平成22)年 5月15日 | 海外研修航海 ―船を活用した人間教育― | 齋藤寛 | 東海大学清水教養教育センター教授・東海大学社会教育センター所長補佐・第41回東海大学海外研修航海副団長 |

| 第329回 | 2010(平成22)年 6月5日 | <望星学塾創立75周年記念講座> 情報技術と文明 | 松前義昭 | 東海大学副学長・望星学塾副塾長・東海大学工学部学部長・東海大学情報技術センター所長・望星学塾副塾長 |

| 第330回 | 2010(平成22)年 7月31日 | 核軍縮はどこまで進むか ―NPT再検討会議の成果を踏まえて― | 秋山信将 | 一橋大学大学院法学研究科准教授 |

| 第331回 | 2010(平成22)年 8月7日 | <親子・ファミリー科学実験教室> LEDを使ったレインボーライトを作ろう! | 渋谷猛久 | 東海大学工学部光・画像工学科教授 |

| 第332回 | 2010(平成22)年 9月25日 | 自宅でできるカンタン椅子体操 | 黒田恵美子 | 東海大学医学部非常勤講師・健康運動指導士 |

| 第333回 | 2010(平成22)年 10月23日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> スポーツで結ぶ民族と国家の友情 ~中国と中東における柔道交流から~ 講演Ⅰ | 橋本敏明 | 東海大学望星学塾副塾長 |

| 第333回 | 2010(平成22)年 10月23日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> スポーツで結ぶ民族と国家の友情 ~中国と中東における柔道交流から~ 講演Ⅱ | 山下泰裕 | 東海大学体育学部長 |

| 第334回 | 2010(平成22)年 11月27日 | 尾崎紅葉の「金色夜叉」について | 堀啓子 | 東海大学文学部文芸創作学科准教授 |

| 第335回 | 2010(平成22)年 12月4日 | 今、日本がデンマークから学べることは何か ―高齢者福祉の取り組みから― | 小島ブンゴード孝子 | ユーロ・ジャパン・コミュニケーション社代表 |

| 第336回 | 2011(平成23)年 1月22日 | 世界遺産を通してみる中南米の先史時代 ―マヤ・アステカとインカの遺跡― | 松本亮三 | 東海大学観光学部学部長 |

| 第337回 | 2011(平成23)年 2月26日 | われらの前に道はない われらの後に道はできる ―衛星放送、ハイビジョン そして統合デジタル放送― | 中村宏 | 学校法人東海大学評議員・NHK会友・東海大学同窓会長 |

| 第338回 | 2011(平成23)年 5月28日 | 地球の物語 ―変動し続ける地球― (震災のため3/12より延期されたもの) | 坂田俊文 | 東海大学教授・SK&Tフォーラム(科学知識と技術を考える会)代表 |

| 第339回 | 2011(平成23)年 4月8日 (東日本大震災のため中止) | |||

| 第340回 | 2011(平成23)年 5月14日 | 会社の誕生と明示維新 ―三菱の創始者岩崎彌太郎が日本における会社の創始者である理由― | 伊井直行 | 東海大学文学部文芸創作学科教授・作家 |

| 第341回 | 2011(平成23)年 6月18日 | 歴史と冒険のシンクロニシティー ―「天の原」歌をめぐって― | 辻原登 | 東海大学文学部文芸創作学科教授・作家 |

| 第342回 | 2011(平成23)年 7月16日 | 情報による安全保障 | 土屋大洋 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 |

| 第343回 | 2011(平成23)年 8月6日 | <親子・ファミリー科学教室> 磁石でエコな私のLEDライトをつくろう ―電気をつくる発電のふしぎを考えよう― | 鈴木恒則 | 元東海大学理学部教授 |

| 第344回 | 2011(平成23)年 9月10日 | 災害医療の考え方と課題 | 猪口貞樹 | 東海大学医学部救命救急医学教授・同大学医学部付属病院病院長 |

| 第345回 | 2011(平成23)年 10月22日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> シーボルトと日本 ―医師・日本研究者・外交活動家としての跡を振り返りながら― | 沓澤宣賢 | 東海大学総合教育センター教授 |

| 第346回 | 2011(平成23)年 11月26日 | 現代国際政治における「冷戦」 ―冷戦とは何であったのか― | 滝田賢治 | 中央大学法学部教授 |

| 第347回 | 2011(平成23)年 12月10日 | 「原発の利用」と「オゾン層の保護」に対するスウェーデンと日本の対応の相違 | 小澤徳太郎 | 東海大学文学部北欧学科非常勤講師・環境問題スペシャリスト(元スウェーデン大使館環境・エネルギー問題担当) |

| 第348回 | 2012(平成24)年 1月21日 | 新春挨拶 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第348回 | 2012(平成24)年 1月21日 | <新春フォーラム> スポーツを通した人づくり 講演Ⅰ われわれはなぜ走るのか | 両角速・村澤明伸 | 東海大学体育学部准教授(駅伝監督)・東海大学体育学部3年次生(陸上競技部) |

| 第348回 | 2012(平成24)年 1月21日 | <新春フォーラム> スポーツを通した人づくり 講演Ⅱ スクラムを組み、世界へ挑戦 | 木村季由・安井龍太 | 東海大学体育学部准教授(ラグビーフットボール部監督)・東海大学体育学部4年次生(ラグビーフットボール部主将) |

| 第348回 | 2012(平成24)年 1月21日 | <新春フォーラム> スポーツを通した人づくり 講演Ⅲ ロンドン五輪の年明ける イギリスからみた日本 ―柔道留学報告― | 山下泰裕・井上康生 | 東海大学副学長・体育学部長)・東海大学体育学部講師(柔道部副監督) |

| 第349回 | 2012(平成24)年 2月4日 | 認知症とはどんな病気? ―正しい理解のために― | 灰田宗孝 | 東海大学医療技術短期大学学長・同大学健康推進センター所長 |

| 第350回 | 2012(平成24)年 3月10日 | 東日本大震災から1年 「東海大学発 復興支援 ―学生、看護師、卒業生の現地活動レポート」 3.11生活復興支援プロジェクトの取り組みについて | 山内昇 | 東海大学チャレンジセンター学生 |

| 第350回 | 2012(平成24)年 3月10日 | 東日本大震災から1年 「東海大学発 復興支援 ―学生、看護師、卒業生の現地活動レポート」 3.11「うわっ、地震だ!その時」 | 寺地沙緒里 | 東海大学医学部付属病院医療災害チーム |

| 第350回 | 2012(平成24)年 3月10日 | 東日本大震災から1年 「東海大学発 復興支援 ―学生、看護師、卒業生の現地活動レポート」 同窓会員34万人の「絆」で実働出来る支援組織を | 小泉広治 | 東海大学同窓会東京ブロック三多摩支部副支部長 |

| 第351回 | 2012(平成24)年 4月7日 | 国産技術でワールド・ソーラー・チャレンジ2連覇を達成した産学連携の新型ソーラーカー「Tokai Challenger」 WSC2連覇!東海大学を支えたHIT太陽電池技術 | 津毛定司 | パナソニックグループエナジー社 ソーラービジネスユニット技術グループ担当部長 |

| 第351回 | 2012(平成24)年 4月7日 | 国産技術でワールド・ソーラー・チャレンジ2連覇を達成した産学連携の新型ソーラーカー「Tokai Challenger」 新型ソーラーカー「Tokai Challenger」の開発と挑戦 | 木村英樹 | 東海大学工学部電気電子工学科教授・東海大学チャレンジセンター次長 |

| 第352回 | 2012(平成24)年 5月19日 | 未来を拓く望星丸での教育 ―海で鍛えられる若人― 海洋調査研修船「望星丸」の役割 | 佐藤治夫 | 東海大学海洋学部教授・同大学船舶管理室室長 |

| 第352回 | 2012(平成24)年 5月19日 | 未来を拓く望星丸での教育 ―海で鍛えられる若人― 海外研修航海の魅力(41日間の航海を振り返って) | 片山恵一 | 東海大学工学部応用化学科教授・第43回東海大学海外研修航海団長 |

| 第353回 | 2012(平成24)年 6月9日 | 未来への架け橋 ―Human Resourceから見た航空の発展と未来への展望― (豊かな人間性と教養を兼ね備えたパイロットの養成を目指す) | 會澤修 | 東海大学工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻教授・元全日空機長兼運航本部副本部長 |

| 第354回 | 2012(平成24)年 7月21日 | 嬬恋高原での私たちの『オリンピック』 ―知と創造のアスリート集まる― 挨拶 | 杉一郎 | 学校法人東海大学常務理事・初等中等教育部部長、東海大学付属熊本星翔高等学校校長 |

| 第354回 | 2012(平成24)年 7月21日 | 嬬恋高原での私たちの『オリンピック』 ―知と創造のアスリート集まる― パネルディスカッション コーディネーター | 大金眞人 | 学校法人東海大学理事、東海大学付属相模高等学校・中等部校長 |

| 第354回 | 2012(平成24)年 7月21日 | 嬬恋高原での私たちの『オリンピック』 ―知と創造のアスリート集まる― パネルディスカッション | 前場渓花 | 東海大学文学部3年・国語部門経験者 |

| 第354回 | 2012(平成24)年 7月21日 | 嬬恋高原での私たちの『オリンピック』 ―知と創造のアスリート集まる― パネルディスカッション | 佐々木海渡 | 東海大学大学院理学研究科1年・理科部門経験者 |

| 第354回 | 2012(平成24)年 7月21日 | 嬬恋高原での私たちの『オリンピック』 ―知と創造のアスリート集まる― パネルディスカッション | 山野内絵理 | 東海大学文学部1年・ディベート部門経験者 |

| 第355回 | 2012(平成24)年 8月4日 | <2012年度親子・ファミリー科学教室> やじろべえ・起き上がりこぼしを作ろう!―インテリアやおもちゃの原理を科学で考えよう― | 藤城武彦 | 東海大学理学部物理学科教授 |

| 第356回 | 2012(平成24)年 9月8日 | 知っておきたい脳卒中の最新医療 | 下田雅美 | 東海大学医学部付属八王子病院脳神経外科教授・脳卒中センターセンター長 |

| 第357回 | 2012(平成24)年 10月20日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> 医学部で何を学ぶべきか ―本学医学部設置の経緯と意義も含めて― | 今井裕 | 東海大学医学部教授・同学部学部長 |

| 第358回 | 2012(平成24)年 11月10日 | 地球温暖化に対するエコ・マーケティング戦略の在り方 | 原田一郎 | 東海大学教養学部教授 |

| 第359回 | 2012(平成24)年 12月8日 | 情報産業と開発者の「思想」 | 水島久光 | 東海大学文学部教授 |

| 第360回 | 2013(平成25)年 1月19日 | <新春望星講座> 東海大学の原点 デンマークを訪ねて | 松前義昭 | 学校法人東海大学副総長・副理事長、望星学塾副塾長 |

| 第361回 | 2013(平成25)年 2月23日 | 俳句の魅力 ―春の季語、春の俳句― | 島谷征良 | 俳人・俳誌「一葦(いちゐ)」主宰、俳人協会理事 |

| 第362回 | 2013(平成25)年 3月9日 | 歌声とともに春を迎えよう ―東海大学教養学部の歴史と教育― | 梶井龍太郎 | 東海大学教養学部教授・同学部学部長、オペラ歌手 |

| 第363回 | 2013(平成25)年 4月13日 | ヨーロッパの世界エネルギー戦略 | 蓮見雄 | 立正大学経済学部教授・ユーラシア研究所事務局長 |

| 第364回 | 2013(平成25)年 5月25日 | 原子力発電・放射線と日本のエネルギーの長期的展望 | 佐藤浩之助 | 九州大学特任教授・名誉教授、核融合科学研究所名誉教授 |

| 第365回 | 2013(平成25)年 6月8日 | 競合する地域経済統合と日本 ―アジア・太平洋の国際経済秩序の変容― | 貴家勝宏 | 東海大学教養学部教授 |

| 第366回 | 2013(平成25)年 7月6日 | ジェンダーから見た国際政治 ―何が見えてくるか?― | 竹中千春 | 立教大学法学部教授 |

| 第367回 | 2013(平成25)年 8月24日 | <親子・ファミリー科学教室> 自分のDNAを見てみよう | 室田憲一 | 東海大学教養学部人間環境学科教授 |

| 第368回 | 2013(平成25)年 9月21日 | iPS細胞を用いた再生医療・疾患研究 | 岡野栄之 | 慶應義塾大学大学院医学研究科委員長・医学部教授 |

| 第369回 | 2013(平成25)年 10月26日 (台風で延期 第375回で実施) | |||

| 第370回 | 2013(平成25)年 11月16日 | 現代人の心の行方 ―脳はどこまで心を解明できるのだろうか― | 宮森孝史 | 東海大学文学部心理・社会学科教授 |

| 第371回 | 2013(平成25)年 12月14日 | フィンランドのクリスマス | 奥田ライヤ | 東海大学文学部非常勤講師 |

| 第372回 | 2014(平成26)年 1月18日 | 新春挨拶 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第372回 | 2014(平成26)年 1月18日 | 2013年夏学園校友会視察旅行 「ロシアの旅」報告 ―モスクワ大学との交流40年― | 松前義昭 | 学校法人東海大学副総長・副理事長、望星学塾副塾長 |

| 第373回 | 2014(平成26)年 2月22日 | 望星学塾と生涯学習 『自分を変える、社会も変わる』 | 橋本敏明 | 東海大学体育学部教授・望星学塾副塾長 |

| 第373回 | 2014(平成26)年 2月22日 | 望星学塾と生涯学習 『新聞記者の使命と責任』 | 久木田雅之 | 望星講座会員・元朝日新聞記者 |

| 第374回 | 2014(平成26)年 3月8日 | ヒトはどこまで長生きできるのか? ―生活習慣病予防から抗加齢医学の最前線― | 西崎泰弘 | 東海大学医学部健康管理学教授・同大学医学部付属東京病院副院長・健診センターセンター長 |

| 第375回 | 2014(平成26)年 4月26日 | 東海大学所蔵の古代エジプトコレクションを通して「文明」について考える | 山花京子 | 東海大学文学部アジア文明学科准教授 |

| 第376回 | 2014(平成26)年 5月17日 | 健康な成長 健康な長寿 | 石井直明 | 東海大学医学部基礎医学系分子生命科学教授 |

| 第377回 | 2014(平成26)年 6月14日 | 漢方でストレスを解消する! ―健康な心と身体を取り戻す― | 新井信 | 東海大学医学部内科学系・東洋医学講座准教授 |

| 第378回 | 2014(平成26)年 7月17日 | 富士山と文学 ―神秘と美の探究― | 城﨑陽子 | 國學院大學兼任講師 |

| 第379回 | 2014(平成26)年 8月23日 | <親子・ファミリー科学教室> 犯人に迫れ! ―科学と犯罪捜査― | 及川義道 | 東海大学理学部基礎教育研究室准教授 |

| 第380回 | 2014(平成26)年 9月13日 | 日本のエネルギー政策と次世代エネルギー | 内田裕久 | 東海大学工学部原子力工学科教授 |

| 第381回 | 2014(平成26)年 10月18日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて 「柔道・友情・平和」の理想を引き継ごう 松前重義とオリンピズム | 橋本敏明 | 望星学塾副塾長・松前柔道塾塾長・東海大学体育学部武道学科教授 |

| 第381回 | 2014(平成26)年 10月18日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて 「柔道・友情・平和」の理想を引き継ごう 『オリンピック競技での体験を語る』 ―女子柔道(2004年アテネ金・2008年北京銀) | 塚田真希 | 東海大学大学院体育学研究科修了、東京女子体育大学講師・松前柔道塾講師 |

| 第382回 | 2014(平成26)年 11月22日 | 心房細動って何? ―心配な合併症と治療法― | 小林義典 | 東海大学医学部循環器内科教授・同大学付属八王子病院副院長 |

| 第383回 | 2014(平成26)年 12月13日 | アラブ人取扱説明書 ―アラブ世界の理解への挑戦― | アブドラ・アルモーメン | 東海大学国際教育センター准教授 |

| 第384回 | 2015(平成27)年 1月17日 | 新春挨拶 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第384回 | 2015(平成27)年 1月17日 | 2014年夏学園校友会視察旅行 「南ドイツの旅」報告 | 松前義昭 | 学校法人東海大学理事長・副総長、望星学塾副塾長 |

| 第385回 | 2015(平成27)年 2月14日 | 文明の交差路としてのシチリア・南イタリアの美術を読む | 金沢百枝 | 東海大学文学部ヨーロッパ文明学科教授 |

| 第386回 | 2015(平成27)年 3月7日 | 認知症を知る・予防する・治療する | 北川泰久 | 東海大学医学部神経内科教授・同大学医学部付属八王子病院前病院長 |

| 第387回 | 2015(平成27)年 4月18日 | 世界的な感染症の現状と対策 ―エボラ出血熱を中心に― | 川名明彦 | 防衛医科大学校感染症・呼吸器内科教授 |

| 第388回 | 2015(平成27)年 5月23日 | イルカと話す日 | 村山司 | 東海大学海洋学部海洋生物学科教授 |

| 第389回 | 2015(平成27)年 6月6日 | <上棟記念講座> 科学技術立国の夜明け ―世界をつないだ無装荷ケーブル― | 松尾守之 | 東海大学名誉教授 |

| 第390回 | 2015(平成27)年 7月18日 | 今、注目される北欧企業の強み ―デンマークのイノベーションと製品開発能力― | 亀岡京子 | 東海大学政治経済学部経営学科准教授 |

| 第391回 | 2015(平成27)年 8月22日 | <親子・ファミリー科学教室> たのしい真空実験 | 岡田工 | 東海大学チャレンジセンター教授 |

| 第392回 | 2015(平成27)年 9月19日 | 柔道人生を支えた言葉 ―母にささげた金メダル― | 井上康生 | 東海大学体育学部武道学科准教授 |

| 第393回 | 2015(平成27)年 10月17日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> グローバルに貢献する大学としての東海大学 「グローバル大学としての東海大学の理念と取り組み」 | 山田清志 | 東海大学学長・ハワイ東海インターナショナルカレッジ(現地法人)理事長 |

| 第393回 | 2015(平成27)年 10月17日 | <創立者松前重義博士生誕記念講演> グローバルに貢献する大学としての東海大学 「東海大学のめざすグローバル人材(グローバル・シチズン)育成とは」 | 吉川直人 | 東海大学教養学部国際学科教授・東海大学学長補佐 |

| 第394回 | 2015(平成27)年 11月14日 | 「脳の病気」なんて怖くない ―予防と治療の最前線― | 松前光紀 | 東海大学医学部外科学系脳神経外科学領域教授・東海大学同窓会副会長 |

| 第395回 | 2015(平成27)年 12月12日 | 日本の宇宙開発の歴史と今後の方向 ―小惑星探査機はやぶさにも触れて― | 二宮一芳 | NASDA(現・JAXA)元富岡監督事務所監督員 |

| 第396回 | 2016(平成28)年 1月16日 | 新春挨拶 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第396回 | 2016(平成28)年 1月16日 | 2015年夏 学園校友会視察旅行 「オーストリアの旅」報告 | 松前義昭 | 学校法人東海大学理事長・副総長・望星学塾副塾長 |

| 第397回 | 2016(平成28)年 2月13日 | 不妊のこころ ―生殖をめぐる心理学的課題― | 菅沼真樹 | 東海大学文学部心理・社会学科講師 |

| 第398回 | 2016(平成28)年 3月12日 | <パネルディスカッション> 東日本大震災から5年 復興へかける思い コーディネーター 望星学塾副塾長 橋本敏明 | 橋本敏明 | 学校法人東海大学常務理事・望星学塾副塾長 |

| 第398回 | 2016(平成28)年 3月12日 | <パネルディスカッション> 東日本大震災から5年 復興へかける思い 報告①「津波(災害)から学んだこと」 | 佐川静香 | 岩手県大船渡市自治会総務 |

| 第398回 | 2016(平成28)年 3月12日 | <パネルディスカッション> 東日本大震災から5年 復興へかける思い 報告②「結い子が結んだモノとこれから結ぶこと」 ―東海大学チャレンジセンター3・11生活復興支援プロジェクト― | 高橋直也/澤田侑大 | 東海大学政治経済学部政治学科2年 工学部建築学科1年 |

| 第398回 | 2016(平成28)年 3月12日 | <パネルディスカッション> 東日本大震災から5年 復興へかける思い 報告③「ボランティアは色々……そして『無限』」 | 寺澤豊志 | 望星講座会員、東海大学宮城県白鷗会会長 |

| 第399回 | 2016(平成28)年 4月23日 | 【汝の思想を培え】 歴史から見たデンマークの教育~初等教育とホイスコーレ(国民高等学校)を中心に~ | 佐保吉一 | 東海大学文学部北欧学科教授・松前記念館事務室室長 |

| 第400回 | 2016(平成28)年 5月14日 | <望星講座400回&松前柔道塾開塾40周年記念講座>【汝の体躯を養え】 人には親切で体をきたって ―武道による人づくり― 「松前柔道塾の40年」 | 橋本敏明 | 学校法人東海大学望星学塾副塾長・松前柔道塾塾長 |

| 第400回 | 2016(平成28)年 5月14日 | <望星講座400回&松前柔道塾開塾40周年記念講座>【汝の体躯を養え】 人には親切で体をきたって ―武道による人づくり― 「竹内三統流の武道文化」 | 河野敏博 | 備中傳來竹内流武藝 新風館師範 |

| 第401回 | 2016(平成28)年 6月11日 | 【汝の智能を磨け】 建築家山田守の「理想都市」 ―東海大学キャンパス建設に至るまで― | 大宮司勝弘 | 東京家政学院大学現代生活学部現代家政学科助教 |

| 第402回 | 2016(平成28)年 7月2日 | 【汝の希望を星につなげ】 アンチエイジング医学 ―現代を生きる指針か? ビジネスブームか?― | 久保明 | 医学博士・東海大学医学部付属東京病院客員教授 |

| 第403回 | 2016(平成28)年 8月6日 | <親子・ファミリー科学教室> 夏休みの自由研究にもなる!! 身近な化学を体験しよう! | 秋山泰伸 | 東海大学工学部応用化学科教授 |

| 第404回 | 2016(平成28)年 9月10日 | TPP―世界の潮流を読む、日本の針路を探る | 福島政裕 | 東海大学政治経済学部特任教授 |

| 第405回 | 2016(平成28)年 10月22日 | <創立者松前重義博士生誕記念講座> 世界遺産から見るバルカンの歴史と文明 | 金原保夫 | 東海大学文学部教授 |

| 第406回 | 2016(平成28)年 11月12日 | 国際的な人の移動に伴う諸問題 | 小山晶子 | 東海大学教養学部国際学科准教授 |

| 第407回 | 2016(平成28)年 12月17日 | 東海大学ソーラーカーの挑戦 | 木村英樹 | 東海大学工学部電気電子工学科教授・東海大学チャレンジセンター長 |

| 第408回 | 2017(平成29)年 1月21日 | 新春挨拶 | 松前達郎 | 学校法人東海大学総長・望星学塾塾長 |

| 第408回 | 2017(平成29)年 1月21日 | <新春講座> 2016年秋 学園校友会視察旅行 「イタリア・シチリアの旅」報告 | 松前義昭 | 学校法人東海大学理事長・副総長・望星学塾副塾長 |

| 第409回 | 2017(平成29)年 2月25日 | 私学の源流を伝える ―歴史と未来の博物館・松前記念館の活動― | 篠原聰 | 東海大学課程資格教育センター准教授 |

| 第409回 | 2017(平成29)年 2月25日 | 松前紀男先生追悼 ―音楽文化への貢献について― | 梶井龍太郎 | 学校法人東海大学常務理事・東海大学副学長・教養学部芸術学科教授 |

| 第410回 | 2017(平成29)年 3月4日 | 熊本地震の意味するもの ―首都直下地震、南海トラフ沿いの巨大地震の切迫性は?― | 長尾年恭 | 東海大学海洋研究所教授・同研究所所長、地震予知・火山津波研究部門長 |

| 第411回 | 2017(平成29)年 4月15日 | 今を受け入れ、今を越える ―出会い、そして挑戦― | 土田和歌子 | 八千代工業株式会社所属・車いすマラソン世界記録保持者、日本初夏冬パラリンピック金メダリスト |

| 第411回 | 2017(平成29)年 4月15日 | 今を受け入れ、今を越える ―出会い、そして挑戦― 個人の特徴を生かし、潜在能力を引き出すには? | 有賀誠司 | 東海大学スポーツ医科学研究所教授 |

| 第412回 | 2017(平成29)年 5月20日 | 目指そう! サクセスフルエイジング | 川田浩志 | 東海大学医学部内科学系血液腫瘍内科学教授・同学部副学部長 |

| 第413回 | 2017(平成29)年 6月3日 | 異文化間協働として見るとコミュニケーションはどう変わるか | 山本志都 | 東海大学文学部英語文化コミュニケーション学科教授 |

| 第414回 | 2017(平成29)年 7月1日 | トランプ政権の対アジア外交と日米関係 | 和田龍太 | 東海大学教養学部国際学科講師 |

| 第415回 | 2017(平成29)年 8月5日 | <親子・ファミリー科学教室> 科学実験で暑さなんてふっとばせ!! | 秋山泰伸 | 東海大学工学部応用化学科教授 |

| 第416回 | 2017(平成29)年 9月9日 | なぜ村上春樹は読むに値するのか? | 三輪太郎 | 東海大学文学部文芸創作学科准教授 |

| 第417回 | 2017(平成29)年 10月21日 | <創立者松前重義博士生誕記念講座> 松前重義と技術者運動 ―工業立国論の展開― | 大淀昇一 | 元東洋大学文学部教授 |

| 第418回 | 2017(平成29)年 11月18日 | 廃熱で発電、廃熱で冷凍 可動部品を持たないエンジン『熱音響機関』 | 長谷川真也 | 東海大学工学部動力機械工学科准教授 |

| 第419回 | 2017(平成29)年 12月16日 | ストレスと病について | 山本賢司 | 東海大学医学部専門診療学系精神科学教授 |

| 第420回 | 2018(平成30)年 2月3日 | 東海大学学園校友会視察旅行 『バルト海紀行』 ―北欧2ヵ国とエストニアの世界遺産を巡る旅― | 松前義昭 | 学校法人東海大学理事長・副総長望星・学塾副塾長 |

| 第421回 | 2018(平成30)年 2月17日 | 国際政治の大転換と東アジア安全保障 ―この「混沌」の先にあるもの― | 坪内淳 | 聖心女子大学教授 |

| 第422回 | 2018(平成30)年 3月10日 | 日ロ間の経済関係の現状と今後の展望について | 朝妻幸雄 | 日ロ交流協会副会長・日本食文化ロシア普及協会会長 |

| 第423回 | 2018(平成30)年 4月14日 | グローバリゼーションと新国際秩序 ―ロシアとその他の諸国の台頭― | ヴァシリューク・スヴェトラーナ | 明治大学国際日本学部准教授 |

| 第424回 | 2018(平成30)年 5月26日 | 先進国の危機 ―戦争をどう回避するか― | 羽場久美子 | 青山学院大学国際政治経済学部教授・グローバル国際関係研究所所長 |

| 第425回 | 2018(平成30)年 6月9日 | <望星学塾上棟記念講座> デジタル情報技術は、いったい「何を」つなぐのか? | 水島久光 | 東海大学文化社会学部広報メディア学科教授 |

| 第426回 | 2018(平成30)年 7月14日 | 重力波の観測 | 宗宮健太郎 | 東京工業大学理学院物理学系准教授 |

| 第427回 | 2018(平成30)年7月21日 | <親子ファミリー科学教室> プラネタリウム解説員になろう!―星座早見盤型プラネタリウムをつくって、星座とその動きを知る― | 鈴木恒則 | 元東海大学理学部教授 |

| 第427回 | 2018(平成30)年 8月4日 | <親子ファミリー科学教室>かざしてオルゴール ―不思議なオルゴールを作ろう!― | 藤城武彦 | 東海大学理学部教授 |

| 第428回 | 2018(平成30)年 9月8日 | 健康効果を上げるための身体活動 ―正しい姿勢づくりと、脳と心をつなぐ体の動かし方― | 黒田恵美子 | 東海大学医学部客員教授・一般社団法人ケア・ウォーキング普及会代表理事 |

| 第429回 | 2018(平成30)年 10月27日 | <創設者生誕記念講座> 松前重義と日本武道館 ―1964年から2020年へ武道のこころとかたち― 「日本武道館」の建築的価値について | 大宮司勝弘 | 東京家政学院大学現代生活学部現代家政学科助教 |

| 第429回 | 2018(平成30)年 10月27日 | <創設者生誕記念講座> 松前重義と日本武道館 ―1964年から2020年へ武道のこころとかたち― 国際友情の大道を築こう | 橋本敏明 | 学校法人東海大学理事・望星学塾副塾長・学園史資料センターセンター長 |

| 第430回 | 2018(平成30)年 11月17日 | アジア諸国における世界遺産の現実 | 有村誠 | 東海大学文学部歴史学科考古学専攻准教授 |

| 第431回 | 2018(平成30)年 12月8日 | 中世イタリアの美術と建築 ―イタリア・ロマネスクの南北比較― | 金沢百枝 | 東海大学文化社会学部ヨーロッパ・アメリカ学科教授 |

| 第432回 | 2019(平成31)年 1月19日 | 東海大学学園校友会視察旅行報告 スイス氷河急行とアルプストレッキングの旅 | 松前義昭 | 学校法人東海大学理事長・副総長・望星学塾副塾長 |

| 第433回 | 2019(平成31)年 2月9日 | <人生100年時代の予防医療> Part1 がん予防と早期診断の最前線 | 西﨑泰弘 | 東海大学医学部付属東京病院長 |

| 第434回 | 2019(平成31)年 3月9日 | <人生100年時代の予防医療> Part2 健康長寿達成へのキーワード | 西﨑泰弘 | 東海大学医学部付属東京病院長 |

| 第435回 | 2019(平成31)年 4月13日 | エジプト文明 謎の物質「ファイアンス」の復元 基調講演 古代エジプト人の心を表わす青色 | 山花京子 | 東海大学文化社会学部アジア学科准教授 |

| 第435回 | 2019(平成31)年 4月13日 | エジプト文明 謎の物質「ファイアンス」の復元 対談 世界初 ファイアンスの復元 コーディネーター:原口太秀 | 秋山泰伸 | 東海大学工学部応用化学科教授 |

| 第436回 | 2019(令和01)年 5月18日 | アニメ映画『君の名は。』から見る日本の歴史 | 渡邊浩史 | 日本大学非常勤講師・望星ゼミナール歴史シリーズ講師 |

| 第437回 | 2019(令和01)年 6月8日 | <望星学塾上棟記念講座> 近未来を支配するのは誰だ 米中露ハイテク戦争下の国際協調を探る ―日本の果たす役割― | 末延吉正 | 東海大学文化社会学部広報メディア学科教授・平和戦略国際研究所所長・日本対外文化協会常務理事 |

| 第438回 | 2019(令和01)年 7月13日 | 世界をリードする日本の長寿社会を支える 新規バイオセンサ ―唾液や涙で病気がわかる時代に― | 三林浩二 | 国立大学法人東京医科歯科大学生体材料工学研究所教授 |

| 第439回 | 2019(令和01)年 9月7日 | 中世における「王朝物語」という存在 | 鈴木泰恵 | 東海大学文学部日本文学科教授 |

| 第440回 | 2019(令和01)年 10月26日 | 創立者松前重義生誕記念講座 通信システムの21世紀の課題 サイバーセキュリティ | 伊東寛 | ファイア・アイ株式会社最高技術責任者 |

| 第441回 | 2019(令和01)年 11月9日 | 古墳と火山と太陽 | 北條芳隆 | 東海大学文学部歴史学科考古学専攻教授 |

| 第442回 | 2019(令和01)年 12月7日 | 太陽に影響される我々の社会 ―宇宙天気とは?― | 下条圭美 | 自然科学研究機構国立天文台 ALMAプロジェクト准教授 |

| 第443回 | 2020(令和02)年 1月18日 | 東海大学学園校友会視察旅行報告 北イタリアを巡る旅報告(ヴェネツィア・フィレンツェ・ミラノとサンマリノ) | 松前義昭 | 学校法人東海大学理事長・副総長・望星学塾副塾長 |

| 第444回 | 2020(令和02)年 8月8日 | <コロナ危機の中での望星講座再開にあたり> 「望星」、その思想と実践 ―お互いを理解し、信頼する種をまく― | 橋本敏明 | 望星学塾副塾長・松前柔道塾塾監・学校法人東海大学理事 |

| 第445回 | 2020(令和02)年 9月5日 | 企業とリチウムイオン二次電池の開発 | 堀池則子 | 旭化成株式会社 基盤技術研究所 |

| 第446回 | 2020(令和02)年 10月24日 | 香港とコロナから読み解く日中関係 | 阿南友亮 | 東北大学法学研究科教授 |

| 第447回 | 2020(令和02)年 11月14日 | コロナ危機と国際政治 ―先進国的価値の終焉か?我々はどこへ行くのか― | 羽場久美子 | 青山学院大学国際政治経済学部教授・グローバル国際関係研究所所長 |

| 第448回 | 2020(令和02)年 12月12日 | オリンピックへの扉を開けた女性 | 橋本敏明 | 望星学塾副塾長・松前柔道塾塾監・学校法人東海大学理事 |

| 第449回 | 2021(令和03)年 1月16日 | 登山家、写真家、母としての挑戦 ―K2登頂からシリア難民の取材まで― | 小松由佳 | 東海大学卒業生・登山家・写真家 |

| 第450回 | 2021(令和03)年 2月20日 | 災害医療について現状と課題 ―一般市民ができる『備え』を考える― | 中川儀英 | 東海大学医学部医学科総合診療学系教授・ 同学部付属病院診療協力部長 |

| 第451回 | 2021(令和03)年 3月6日 | 三島由紀夫と戦後日本について ―あれこれ思うこと― | 三輪太郎 | 東海大学文化社会学部文芸創作学科教授 |

| 第452回 | 2021(令和03)年 4月10日 | 新型コロナウイルス感染症に関する最新の話題 | 桑平一郎 | 東海大学医学部付属東京病院呼吸器内科特任教授 |

| 第453回 | 2021(令和03)年 5月29日 | アメリカ政治の今後 ―大統領選を終えて― | 佐々木卓也 | 立教大学法学部政治学科教授 |

| 第454回 | 2021(令和03)年 6月12日 | オリンピックの理想と現実 | 大津克哉 | 東海大学体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科准教授 |

| 第455回 | 2021(令和03)年 7月10日 | 芥川龍之介とその仲間たち ―青春を共にするということ― | 伊藤一郎 | 東海大学名誉教授 |

| 第456回 | 2021(令和03)年 9月11日 | 9.11から20年世界はどう変わったか ―人間の安全保障の視点から戦争と平和を考える― | 長有紀枝 | 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科・立教大学社会学部教授、特定非営利活動法人「難民を助ける会(AAR)」会長 |

| 第457回 | 2021(令和03)年 10月23日 | 災害対応の新しいアプローチ 「グローカルモニタリング」 | 長幸平 | 東海大学情報理工学部教授、同大学情報技術センター所長・同宇宙情報センターセンター長 |

| 第458回 | 2021(令和03)年 11月6日 | インターネット望遠鏡で 「いつでも・どこでも・だれでも」 天体観測 | 櫛田淳子 | 東海大学理学部教授 |

| 第459回 | 2021(令和03)年 12月11日 | 世界の旅人 童話作家 H.C.アンデルセン | 岩原武則 | 北欧文化研究者 |

| 第460回 | 2022(令和04)年 1月15日 | スポーツ(柔道)の価値 | 井上康生 | 東海大学体育学部教授、特定非営利活動法人 JUDOs 理事長 |

| 第461回 | 2022(令和04)年 2月12日 | 幸福を感じる国とは? これからの日本を考える | 吉川直人 | 東海大学教養学部教授、東海大学副学長(国際担当) |

| 第462回 | 2022(令和04)年 3月5日 | いつでもどこでも 「体のにおい」で健康診断 | 関根嘉香 | 東海大学理学部教授 |

| 第463回 | 2022(令和04)年 4月9日 | 新型コロナに負けない生活習慣! ―感染防御からの食事や体調管理の全般について― | 西﨑泰弘 | 東海大学医学部健康管理学領域主任教授、同学部付属東京病院病院長、望星講座専門委員 |

| 第464回 | 2022(令和04)年 5月14日 | 気候と物理学 ―わたしたちの住む地球はどんな惑星か、大気・海洋物理学の世界― | 植原量行 | 東海大学海洋学部教授 |

| 第465回 | 2022(令和04)年 6月11日 | <望星学塾上棟記念講座>情報通信技術の発展と大学授業のいまとこれから | 宮川幹平 | 東海大学理系教育センター准教授、同大学教育開発研究センター次長 |

| 第466回 | 2022(令和04)年 7月9日 | 稲作の民とともに海を越えたマルタニシ | 松本建速 | 東海大学文学部教授 |

| 第467回 | 2022(令和04)年 9月10日 | ウクライナ戦争とこれからの安全保障 | 西田竜也 | 東海大学政治経済学部教授、同大学政治経済学部学部長、同大学平和戦略国際研究所(SPIRIT)次長 |

| 第468回 | 2022(令和04)年 10月22日 | <創立者松前重義生誕記念講座>宇宙安全保障と国際政治 | 志田淳二郎 | 公立大学法人名桜大学国際学群准教授 |

| 第469回 | 2022(令和04)年 11月12日 | 人類はふたたび月を目指す | 春山純一 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所助教 |

| 第470回 | 2022(令和04)年 12月10日 | 卑弥呼が見た星空を再現する~日本における考古天文学の現状と今後~ | 北條芳隆 | 東海大学文学部教授、望星講座専門委員 |

| 第471回 | 2023(令和05)年 1月14日 | <新春講座>「松前重義 わが師を語る」を語り継ぐ | 橋本敏明 | 望星学塾副塾長、学校法人東海大学理事、同大学学園史資料センターセンター長 |

| 第472回 | 2023(令和05)年 2月4日 | <望星講座40周年記念講座>ユーラシアの国際秩序と新たな戦争の領域 | 藤巻裕之 | 東海大学政治経済学部教授、同大学政治経済学部政治学科学科長、望星講座専門委員 |

| 第473回 | 2023(令和05)年 3月4日 | 原子力・放射線分野における東海大学の役割~これまでとこれから~ | 浅沼徳子 | 東海大学工学部准教授 |

| 第474回 | 2023(令和05)年 4月15日 | ウクライナ侵攻後の世界は、「冷戦」なのか | 宮脇昇 | 立命館大学政策科学部教授 |

| 第475回 | 2023(令和05)年 5月20日 | 軍から読み解く現代中国 | 阿南友亮 | 東北大学大学院法学研究科・法学部教授 |

| 第476回 | 2023(令和05)年 6月10日 | <望星学塾上棟記念講座>反ユダヤ主義とホロコーストをめぐって | 川﨑亜紀子 | 東海大学文学部教授 |

| 第477回 | 2023(令和05)年 7月8日 | 大学で創薬研究を行う意義~東海大学における挑戦~ | 平山令明 | 東海大学医学部客員教授 |

| 第478回 | 2023(令和05)年 9月9日 | 量子情報科学が拓く計算とセキュリティの未来 | 濵村一航 | 日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所研究員 |

| 第479回 | 2023(令和05)年 10月21日 | <創立者松前重義生誕記念講座>我々の住む時代とその進むべき道:「ほんとうの平和」を考える | 蟹江憲史 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 |

| 第480回 | 2023(令和05)年 11月11日 | ドローン開発と利用分野の最新動向 | 木村英樹 | 東海大学工学部教授、同大学学長補佐、同大学ドローンアカデミー長 |

| 第481回 | 2023(令和05)年 12月2日 | 紛争と格差の四半世紀をどう理解するか?~ベトナムから学ぶ~ | 高橋塁 | 東海大学政治経済学部教授、同学部経済学科長 |

| 第482回 | 2024(令和06)年 1月14日 | 松前重義が愛した武蔵野の自然を歩く~コロナ禍の町の表情とともに~ | 松前義昭 | 望星学塾副塾長、学校法人東海大学理事長・副総長、東海大学学長 |

| 第483回 | 2024(令和06)年 2月3日 | 女性の自殺の増加とその対策について~心の平和を保つために~ | 乾真美 | 北里大学医学部精神科学助教、東海大学医学部総合診療学系精神科学 客員研究員 |

| 第484回 | 2024(令和06)年 3月2日 | 生成系AIとそのインパクト | 木下裕磨 | 東海大学情報理工学部講師、東京都立大学システム学部情報科学科特任准教授 |

| 第485回 | 2024(令和06)年 4月20日 | 人新世(じんしんせい) ~地球と人間社会の持続性とその未来~ | 平朝彦 | 東海大学海洋研究所所長、元JAMSTEC理事長 |

| 第486回 | 2024(令和06)年 5月18日 | 今、台湾で何が起きているのか? | 平井新 | 東海大学政治経済学部特任講師 |

| 第487回 | 2024(令和06)年 6月8日 | <望星学塾上棟記念講座>大統領選挙後のプーチン政権とロシア・ウクライナ戦争の行方 | 兵頭慎治 | 防衛研究所研究幹事、青山学院大学大学院兼任講師、国際基督教大学非常勤講師、外務省研修所講師 |

| 第488回 | 2024(令和06)年 7月6日 | 2023年度ノーベル化学賞「量子ドット」について | 根岸雄一 | 東北大学多元物質科学研究所教授 |

| 第489回 | 2024(令和06)年 9月7日 | 女性が創るスポーツの時代 | 三ツ谷洋子 | スポーツ21エンタープライズ代表、WSFジャパン代表 |

| 第490回 | 2024(令和06)年 10月19日 | <創立者松前重義生誕記念講座>人生100年時代における健康寿命を伸ばす生活習慣~腸内細菌の研究からの視点も含めて~ | 今井仁 | 東海大学医学部総合診療学系健康管理学講師 |

| 第491回 | 2024(令和06)年 11月16日 | パレスチナ問題と拡大するガザ戦争 | 立山良司 | 防衛大学校名誉教授、日本エネルギー経済研究所客員研究員 |

| 第492回 | 2024(令和06)年 12月14日 | 性や多様な人々が議会に参加するために ~海外と日本の「ジェンダーに配慮した議会」への改革~ | 辻由希 | 東海大学政治経済学部教授 |

| 第493回 | 2025(令和07)年 1月18日 | <新春講座>「カメラ小僧の歩撮(フォト)~コロナを期に上高地に通い始めたカメラ小僧の記録~」 | 松前義昭 | 望星学塾塾長代行、学校法人東海大学総長・理事長 |

| 第494回 | 2025(令和07)年 2月1日 | 家畜の受容と普及過程からみた国家の形成 | 丸山真史 | 東海大学人文学部准教授 |

| 第495回 | 2025(令和07)年 3月1日 | プラズマの基礎と核融合プラズマの現状・展望 | 佐藤浩之助 | 東海大学客員研究員、九州大学名誉教授、核融合科学研究所名誉教授 |

| 第496回 | 2025(令和07)年 4月19日 | ノーベル賞受賞研究に見るAIの進化 | 木下裕磨 | 東海大学情報理工学部情報科学科講師 |

| 第497回 | 2025(令和07)年 5月17日 | 宇宙から地球を見守る ~衛星気象学の最前線~ | 中島孝 | 東海大学情報理工学部情報科学科教授 |

| 第498回 | 2025(令和07)年 6月14日 | <望星学塾90周年上棟記念講座>人間環境と科学技術との調和 ~材料科学の視点から~ | 内田晴久 | 東海大学教養学部人間環境学科教授 |

| 第499回 | 2025(令和07)年 7月5日 | 複合危機下のグローバル・ガバナンス ~国際開発分野を中心として | 小川裕子 | 東海大学政治経済学部政治学科教授 |

| 第500回 | 2025(令和07)年 9月27日 | <望星講座500回記念>未来を拓く ~松前達郎講演録を読む~ | 橋本敏明 | 望星学塾副塾長 |

※講師の所属および肩書きについては講演当時のものを記載

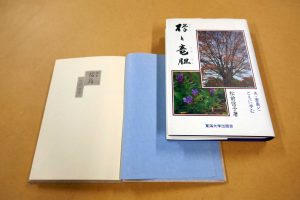

※第40回望星講座以降、講演録『無限』を発行

参考文献

- 『内村鑑三全集』第7巻(岩波書店、1981年)

- 鈴木範久『内村鑑三日録 1897-1900 ジャーナリスト時代』(教文館、1994年)

- 鈴木範久『内村鑑三日録 1900-1902 天職に生きる』(教文館、1994年)

- 鈴木範久『内村鑑三日録 1903-1907 平和への道』(教文館、1995年)

- 鈴木範久『内村鑑三の人と思想』(岩波書店、2012年)

- 石原兵永『私の歩んで来た道』(山本書店、1980年)

- 新宿区地域女性史編纂委員会『新宿ゆかりの女性たち』(新宿区地域女性史編纂委員会、1995年)

- 新宿区地域女性史編纂委員会編『新宿 女たちの十字路―区民が綴る地域女性史』(ドメス出版、1997年)

- 折井美耶子・新宿女性史研究会編『新宿 歴史に生きた女性一〇〇人』(ドメス出版、2005年)

- 本井康博編『地方の宣教叢書1 回想の加藤勝弥―クリスチャン民権家の肖像―』(キリスト新聞社、1981年)

- 『内村鑑三先生記念 望星講座第一輯 我等の世界観』(望星学塾、1940年)

- 松前重義『回顧と前進―東海大学建学の記』(東海大学出版会、1986年)

- 『松前重義 望星学塾講演集 青春に生きよう』(東海大学出版会、1991年)

- 『松前達郎 望星学塾講演集 未来を拓く』(東海大学出版会、2010年)

- 東海大学五十年史編集委員会『東海大学五十年史 通史篇』(学校法人東海大学、1993年)

- 東海大学五十年史編集委員会『東海大学五十年史 部局篇』(学校法人東海大学、1993年)

- 東海大学七十五年史編集委員会『東海大学七十五年史 通史篇』(学校法人東海大学、2018年)

- 山本泰次郎「聖書研究会と望星学塾」(『松前文庫』第8号,東海教育研究所,1977年)

- 山本泰次郎「松前さんのこと大久保君のこと―続・聖書研究会と望星学塾」(『松前文庫』第9号,東海教育研究所,1977年)

- 「望星学塾とは何か」(『松前文庫』第11号,東海教育研究所,1977年)

- 金井甚太郎「望星学塾のころ」(『松前文庫』第27号,東海教育研究所,1981年)

- 神保愼「望星学塾最後の塾生として」(『松前文庫』第28号,東海教育研究所,1982年)

- 「資料・望星学塾関係 望星学塾塾則について」(『松前文庫』第28号,東海教育研究所,1982年)

- 望星学塾60周年記念「甦る学塾時代―塾生の再会」(『松前文庫』第82号,東海教育研究所,1995年)

- 望星学塾60周年記念「資料 内村鑑三先生記念望星講座」(『松前文庫』第82号,東海教育研究所,1995年)

![[1983年2月]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/1983(昭和58)年2月_戦後第1回望星講座_資プリ0214-003/2312398946.jpg)

![(1899年)[所蔵:東京都公文書館]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/明治321114_第三課文書・学務・各種学校・官房・3巻-623_B6_03-scaled/25428752.jpg)

![[1914年頃]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2022/10/資料プリントアルバム0209-048-scaled/173323473.jpg)

![[1937年] 運動場より校舎を望む](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2021/01/②-3精華高等女学校/2634498917.jpg)

バレーボールをする女子高生](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2021/01/③-4資料ネガアルバム_0330_080595-2/3338824236.jpg)

![[1976年度] 東海精華女子高等学校 入学案内・募集要項](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2021/01/P1040410/4293884646.jpg)

![[1935年1月26日]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2022/10/27_1935(昭和10)浅野賞受賞_資アル238-119/1407897990.jpg)

![[1936年頃]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2022/10/1936年頃_望星学塾正門_資プ0211-025-scaled/1724189035.jpg)

![[1938年頃]左から篠原登、大久保眞太郎、後列右から2人目が信子夫人 資プリ0023-062_1938年頃_望星学塾前_左から篠原、大久保、原島、信子夫人、平岡、平山温](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2022/10/資プリ0023-062_1938年頃_望星学塾前_左から篠原、大久保、原島、信子夫人、平岡、平山温-scaled/304461118.jpg)

![[1938年]多磨霊園駅にて篠原登、平山温、大久保眞太郎](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/資プリ0211-013_内村鑑三先生墓参_多磨霊園駅にて篠原、平山、大久保-scaled/1189127327.jpg)

![[東京・杉並区天沼]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/天沼にて_左重義、右政池仁-scaled/1002513076.jpg)

![[1940年3月頃]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/20250905192113-0001-scaled/424645069.jpg)

![[大久保眞太郎直筆]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/資プリ0023-008_望星講座開講資料表書-scaled/3372535454.jpg)

![[1939年11月1日]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2022/10/望星学塾に就て-scaled/3553185498.jpg)

![[1941年]右から6人目が松前重義、8人目が篠原登](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/資料プリントアルバム0043-086-2/1821704607.jpg)

![[1984年4月14日]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/資プリ0213-026_1984年4月14日、第15回望星講座後の旧塾生の集い___T・P・レゲット氏-scaled/2424278402.jpg)

![[1976年5月5日]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/東海大学史写真資料ネガアルバム_025_0295-scaled/324922039.jpg)

![[1983年2月26日]](https://www.tokai-archives.com/exhibition/wordpress/wp-content/uploads/cache/2025/09/001_19830226_第1回望星講座ポスター-scaled/2607027731.jpg)

.jpg)

松前重義望星講座動画の初代総長の声が何も聞こえません。

ご連絡ありがとうございます。

松前達郎前総長の動画について、再生すると声は聞こえる状態でしょうか?

聞こえないようでしたら、ご使用デバイスが音が出る状態か(ミュート状態になっていないか)ご確認くださいますようお願い申し上げます。

聞こえる状態でしたら、創立者の動画の声は小さくなっております(達郎先生に比べて)、ボリュームで調整していただければと存じます。

その他の可能性として、ブラウザの設定で音声が有効になっているかご確認ください。

また、他のブラウザやデバイスでお試しいたただけますと幸甚です。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。